SCAFFALE LECCHESE/249: la 'Lombardia pittoresca' con le descrizioni di Cesare Cantù

Nella vasta produzione ottocentesca di libri e immagini dedicate al paesaggio italiano, rientra anche la “Lombardia pittoresca” di Giuseppe Elena, due volumi pubblicati tra il 1836 e il 1838 e curiosamente stampati a Cosenza (dall’Editrice “Casa del libro del dottor Gustavo Brenner”): si tratta di duecento «disegni di ciò che la Lombardia chiude di più interessante per le arti, la storia, la natura». Naturalmente, “chiude” sta per racchiude.

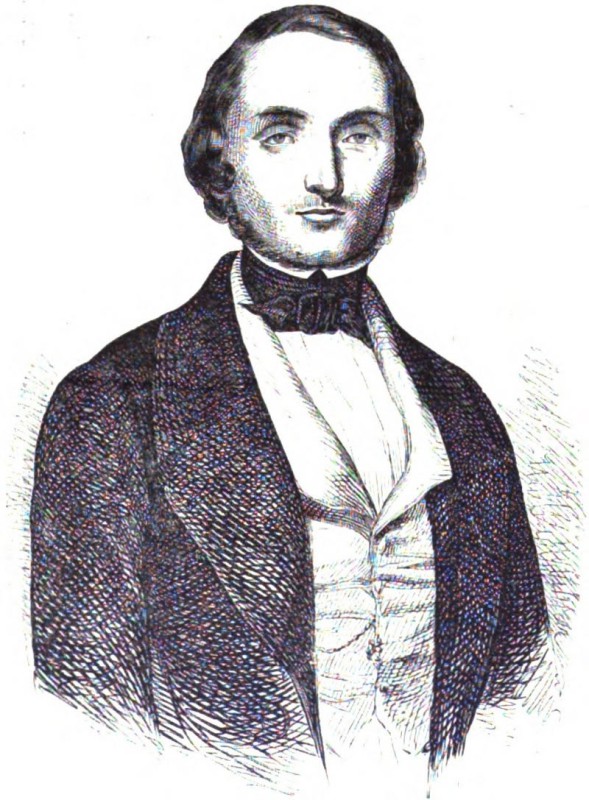

L’autore dei disegni, appunto Giuseppe Elena (1801-1867), «valente litografo» come lo definiva Cesare Cantù, era un artista milanese dalla vita abbastanza movimentata: per qualche anno gestì anche una propria bottega litografica, fu critico d’arte, scrittore e collaborò con “L’Uomo di pietra”, giornale sul quale scriveva, tra gli altri, anche il nostro Antonio Ghislanzoni.

La “Lombardia pittoresca” si inseriva nella scia del successo dei “Viaggi pittorici” che Federico e Carolina Lose, coniugi tedeschi trapiantati a Milano, avevano realizzato tra il 1818 e il 1824 e che dovevano in qualche modo avere stimolato l’ambiente e il mercato artistici milanesi.

Le immagini di Giuseppe Elena sono accompagnate da testi illustrativi «appositamente scritti», come viene precisato fin dalla copertina. Il litografo si era rivolto a due scrittori ai tempi particolarmente noti. Uno è Michele Sartorio, distintosi in opere di carattere religioso e l’altro è proprio Cesare Cantù, vanto del paese di Brivio e del quale questa rubrica ha già parlato più d’una volta.

Per la “Lombardia pittoresca”, Cantù si è occupato della provincia di Como (che comprendeva anche Varese e naturalmente Lecco), di qualche pagina bergamasca, del Sacro Monte di Varese (descritto cappella per cappella) e della strada dello Spluga.

In appoggio ai due maggiori curatori anche altri collaboratori (per esempio Ignazio Cantù, fratello di Cesare, ha scritto del santuario di Caravaggio).

I luoghi riprodotti sono stati scelti dallo stesso disegnatore, plausibilmente inseguendo il gusto del pubblico più che il proprio estro. Si tratta quindi di scorci rodati, di luoghi che oggi si definirebbero iconici, di vedute già parte di un immaginario. Vedute per le quali v’era richiesta e perciò facilmente commerciabili. Per citare gli scenari lecchesi, Fiumelatte, l’Orrido di Bellano, il forte di Fuentes, l’Adda a Imbersago, il castello di Brivio…

Gli scrittori sarebbero quindi intervenuti in seconda battuta. Trattandosi di testi a corredo dei disegni, forse anche buttati giù frettolosamente e senza particolari guizzi, non dobbiamo aspettarci chissà quali indimenticabili descrizioni. Per quanto riguarda il nostro Cesare Cantù, va anche ricordato che quando si applicò a questo lavoro, il periodo non era dei più sereni: era da non molto uscito di carcere dove era stato rinchiuso per un anno perché sospettato di appartenere alla mazziniana “Giovine Italia”. Pur liberato, venne comunque interdetto dall’insegnamento, restando pertanto senza lavoro e costretto a cercare collaborazioni quali che fossero.

In questo libro, come detto, ci fa da guida ai luoghi lecchesi. Nelle sue “didascalie” si dilunga in etimologie all’epoca molto diffuse e spesso fantasiose; in ricostruzioni storiche a volte un po’ pedanti, almeno per il lettore d’oggi; infine nella descrizione dei monumenti o di quanto d’altro valga la pena di vedere e di conoscere,

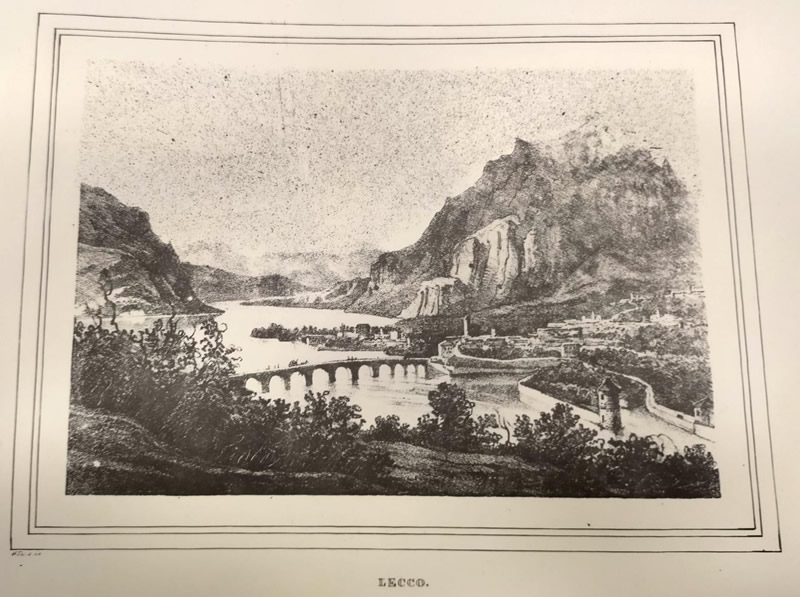

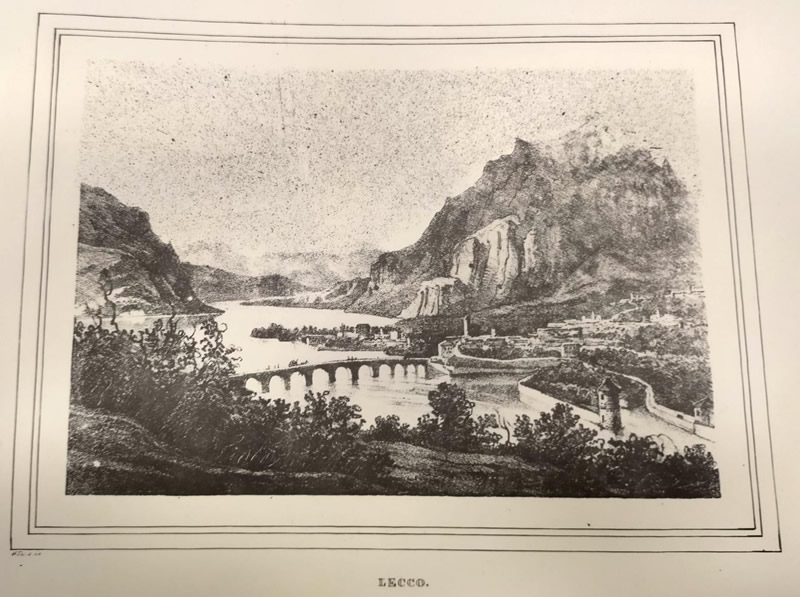

Di Lecco scrive che «fu terra di nessuna importanza nei tempi remoti; una bicocca per impedire quel passo del lago, e tenere in soggezione i Comaschi e i Bergamaschi» a giustificare dunque un abitato dalle scarse attrattive: «Non cercarvi né capi d’arte, né un antico edificio, neppur una bella chiesa: sibbene magone e ferriere, filatoi e mulini per la seta, e un crescere ad occhio veggente di case, di botteghe, di alberghi». E naturalmente il mercato. Infine, un cenno ai “Promessi sposi” e alle pagine dell’Addio Monti.

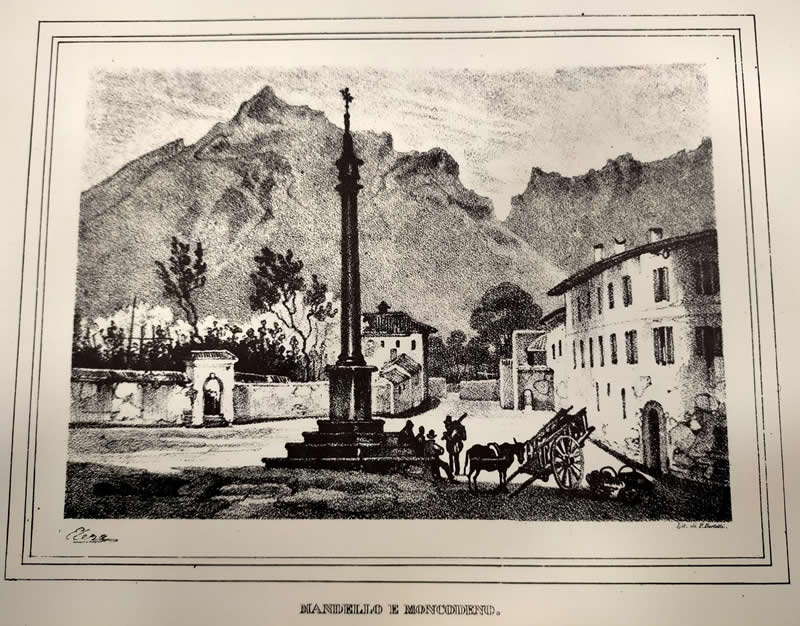

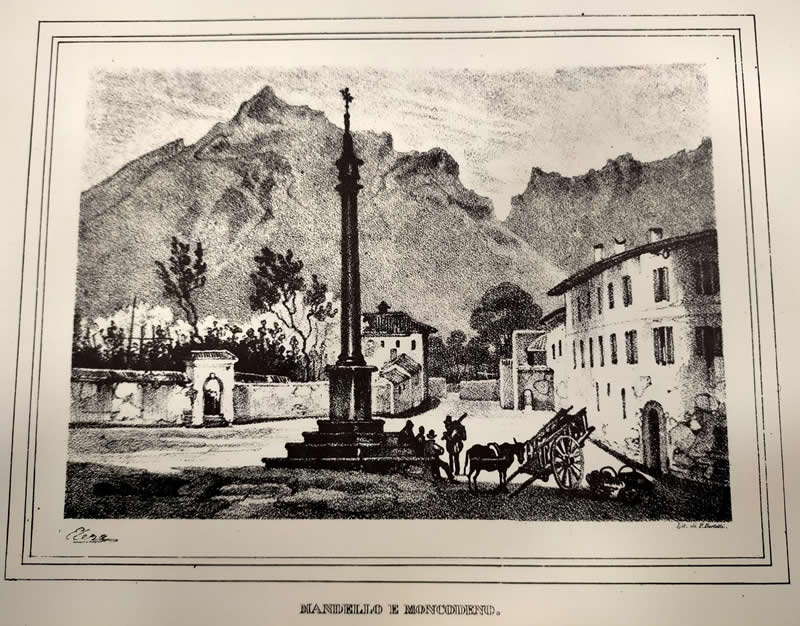

Risalendo la costa, si «trova, dopo la Maddalena e le Caviate, un terreno tutto ghiaioso che chiamano la Gessima» dove «il lago è angusto e bassissimo» per incontrare quindi la “Badia” e poi, a Mandello, il «Palazzo Airoldi, il più bello del lago dopo il Gallio di Gravedona». Gli Airoldi sono la famiglia di origini mandellesi che nel Seicento, con il conte Marcellino, divenne feudataria di Lecco.

Il palazzo indicato dallo storico briviese non c’è più da tempo. In realtà, doveva già essere scomparso quando lo stesso Cantù ne scriveva. Il ricercatore mandellese Vincenzo Zucchi, nel suo “Oppidum Mandelli” (abbiamo consultato la quinta edizione, stampata nel 1990 delle Arti Grafiche Panizza) ne colloca l’abbattimento nel primo decennio dell’Ottocento: ««Il palazzo che, più di ogni altro ricordo, avrebbe dovuto rimanere, incredibile se non fosse vero, fu purtroppo demolito, dopo l’alienazione dell’ingente materiale d’arredamento (…) La sua demolizione avvenne negli anni 1806, 1807 e 1808. (…) E nel 1809, ecco il Palazzo del Marchese Airoldi situato in Gera del tutto distrutto». Di quel palazzo – scrive ancora Zucchi - si favoleggiava che «avesse tante finestre quanto erano i giorni dell’anno e le inferriate dorate». Quando venne edificato alla metà del Settecento dovette destare non poco stupore: «La nuova costruzione apparve subito di rara imponenza: di forma quadrilatera, con ampio cortile interno e porticati, scalee e saloni, il palazzo si rivelò subito uno dei più cospicui e fastosi che si edificarono nel Settecento sulle rive lariane e, se superava diversi altri, per mole era poco meno del palazzo del cardinale Tolomeo Gallio in Gravedona».

Nel 1809, il nostro Cesare aveva quattro anni. Presumiamo che quasi trent’anni dopo si sia accontentato di riproporre quanto scritto da altri, magari da Carlo Amoretti nel suo “Viaggio ai laghi” pubblicato per la prima volta nel 1794. E nel quale, chissà perché, se ne parla già al passato: «Il palazzo Airoldi, d’ottima architettura, era, dopo quello di Gravedona, il più vasto che si vedesse ne’ contorni del Lario». Però già nel 1818 nel citato “Viaggio pittorico” dei coniugi Lose, si legge che il palazzo non esisteva più. Della famiglia Airoldi oggi rimane invece, per quanto irriconoscibile e decaduto, il palazzo secentesco affacciato sull’attuale piazza Roma.

Proseguendo, dopo avere ricordato le otto colonne della chiesa del Crocifisso di Como ricavate dalla cava di Olcio, il Cantù volge lo sguardo al monte Codeno e cioè al Grignone, lasciandosi prendere un po’ la mano a proposito della già celebre ghiacciaia: «Chi avesse il coraggio di salirvi (…) godrebbe una scena degna dei poli. Ghiacciai che nessuna estate mai squagliò, entro ai quali, chi è di cuore ardito, può penetrare e calarsi per via di scale a mano, rimembrando i crociati Ubaldo e Carlo allorché andando in traccia di Rinaldo, furono dal lago condotti ne’ sotterranei palagi, dai quali le acque zampillano su questa nostra terra».

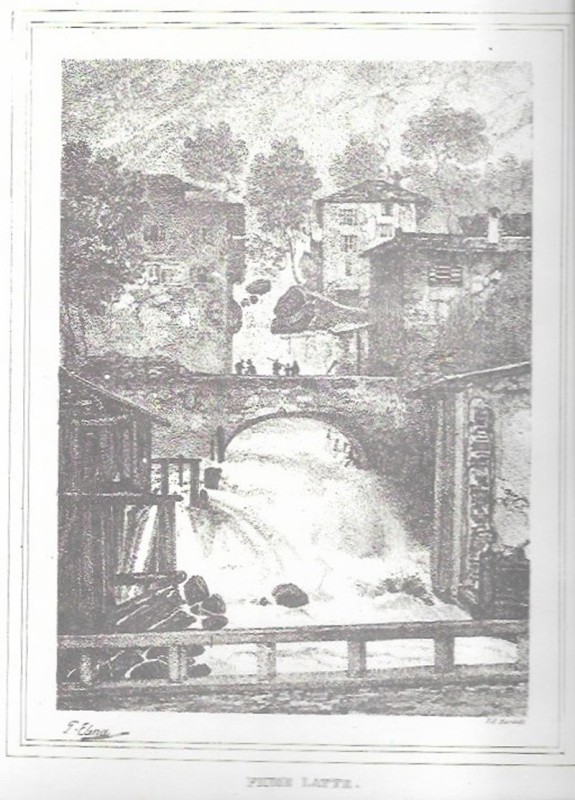

Dalla ghiacciaia al Fiumelatte il passo è breve. E il Fiumelatte significa leggende sulla ricerca della sorgente primigenia. La più celebre è quella dei “tre giovani” inoltratisi per una sorta di sfida amorosa. Ce siamo già imbattuti (per esempio in “Latte e ghiaccio” di Stefano Motta). Ed è su quel numero tre reiterato che il Cantù articola il proprio scetticismo: «Mentre la sapienza dei dotti arrestasi ad indagare le origini del fiume arcano, la tradizione, com’è il solito, se ne impadronisce per ornarle di sue meraviglie. Colà ti racconteranno che nel mille trecento ottantatré, tre persone si avventurarono in quella grotta, per tre giorni errarono fra que’ ciechi andirivieni, sinché a gran pena trovata di nuovo l’uscita, ricomparvero, ma con tale sgomento che non poterono favellare, e fra tre giorni morirono».

Ed è su quel numero tre reiterato che il Cantù articola il proprio scetticismo: «Mentre la sapienza dei dotti arrestasi ad indagare le origini del fiume arcano, la tradizione, com’è il solito, se ne impadronisce per ornarle di sue meraviglie. Colà ti racconteranno che nel mille trecento ottantatré, tre persone si avventurarono in quella grotta, per tre giorni errarono fra que’ ciechi andirivieni, sinché a gran pena trovata di nuovo l’uscita, ricomparvero, ma con tale sgomento che non poterono favellare, e fra tre giorni morirono».

Però «nell’ardimento giovanile – continua il nostro -, anch’io vi sono voluto penetrare con una guida che già altri aveva condotti al par di me. Al lume d’una fiaccola, scorsi le vaste profondità, or salendo ora scendendo, carpone talvolta, noiato da un gelido soffio, che minacciava talora di lasciarmi al buio, mentre le tortuosissime e intralciate vie faceanmi pauroso di smarrire la traccia. Non aspirando pertanto a scoprire più che gli altri, né alla momentanea compassione di chi avesse, in caso di sinistro, potuto esclamare freddamente: “Povero giovane!” tornai senza aver osservato cosa notevole, a riveder l’incantevole cielo che inazzurra sopra quel lago».

Da quell’esperienza, lo scrittore ricava una lezione morale: «Lettor mio, odi il consiglio: non voler penetrare audace nelle viscere delle cose; v’è pericolo: godi, se ti è andato, la bella superficialità, e salutando il fiume Latte, da lontano, o sedendo sulla sua sponda nell’estate, a goderne l’umido orezzo, canta la squisita bellezza di quei siti, e non cercare più in là».

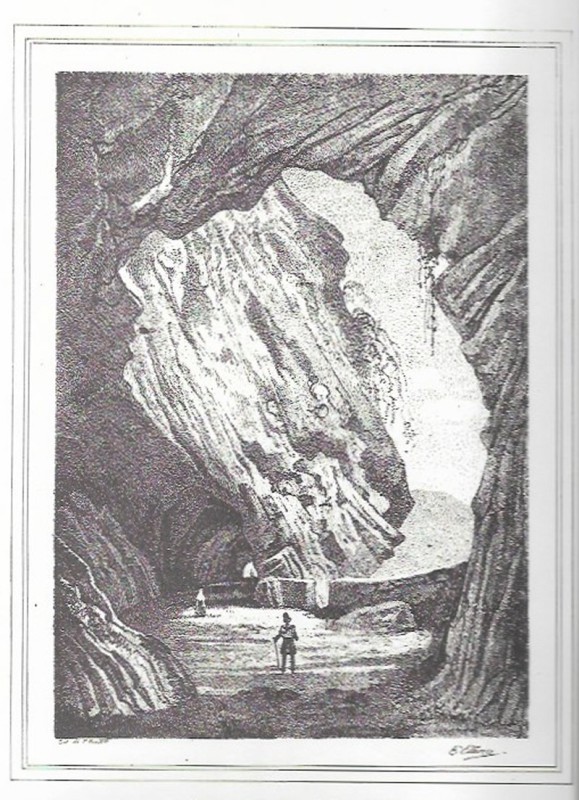

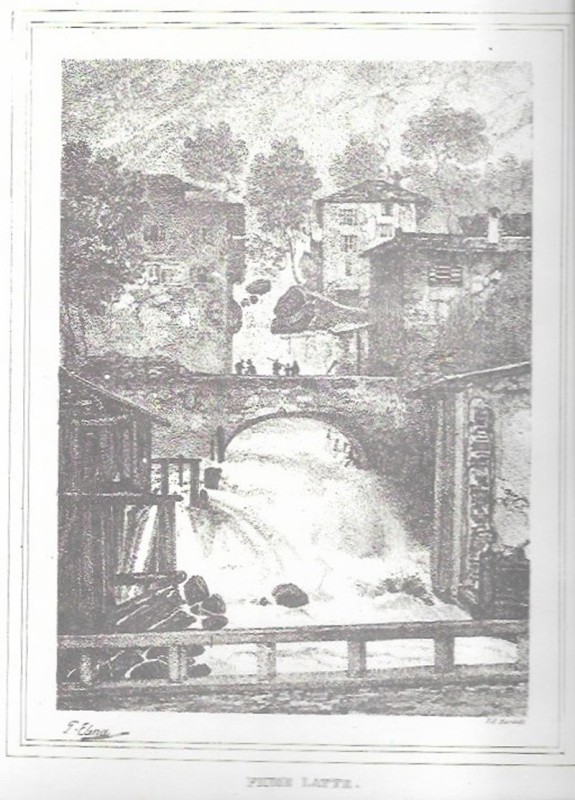

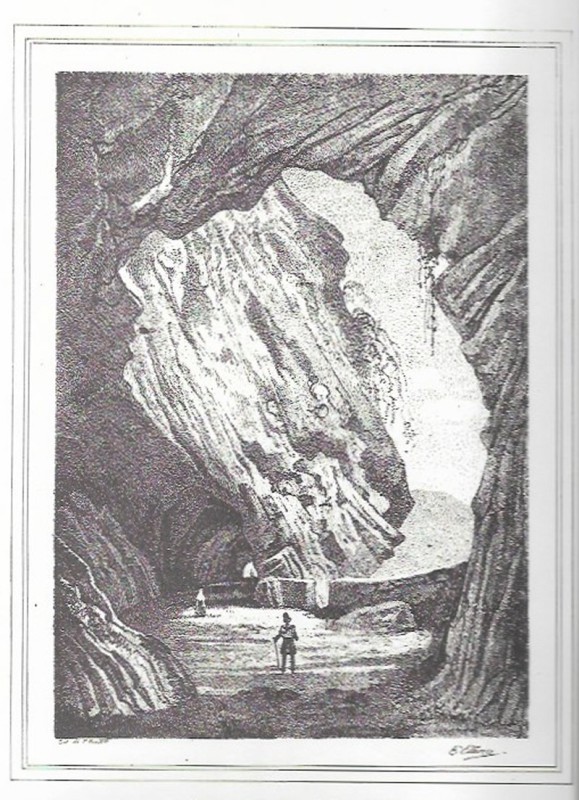

“Attrazione” della sponda orientale lariana è anche la nuova strada realizzata tra 1824 e 1831 e che avrebbe dovuto collegare Milano con Vienna attraverso Lecco, Colico e il Passo dello Stelvio che il litografo Elena immortala con la galleria di Varenna. E infatti, spiega il Cantù: «Si dovettero aprir gallerie, come a Morcate, a Dervio, alla Garavina, a Varenna. L’ingegnere Donegani, di cui è il pensiero di questa strada, seppe servire anche al bello aprendo nelle gallerie finestroni, d’onde felicissimamente, come ad un panorama, si prospetta il lago, la Tremezzina, Menaggio, le Tre Pievi. Peccato che il gemito delle acque attraverso quei massi porti in alcune quasi una continua pioggia». Poi una serie di dati: lunga 41.008 metri, larga 5, alta 1 sopra le piene del lago, né mai pendente oltre il 4%, spesa totale 3.360.592 e cioè 82,09 al metro (ma in galleria 250 al metro).

E infatti, spiega il Cantù: «Si dovettero aprir gallerie, come a Morcate, a Dervio, alla Garavina, a Varenna. L’ingegnere Donegani, di cui è il pensiero di questa strada, seppe servire anche al bello aprendo nelle gallerie finestroni, d’onde felicissimamente, come ad un panorama, si prospetta il lago, la Tremezzina, Menaggio, le Tre Pievi. Peccato che il gemito delle acque attraverso quei massi porti in alcune quasi una continua pioggia». Poi una serie di dati: lunga 41.008 metri, larga 5, alta 1 sopra le piene del lago, né mai pendente oltre il 4%, spesa totale 3.360.592 e cioè 82,09 al metro (ma in galleria 250 al metro).

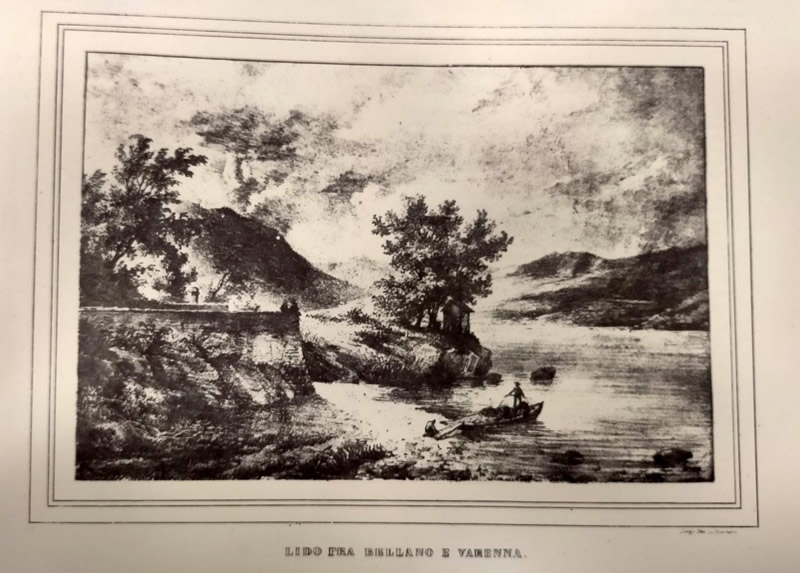

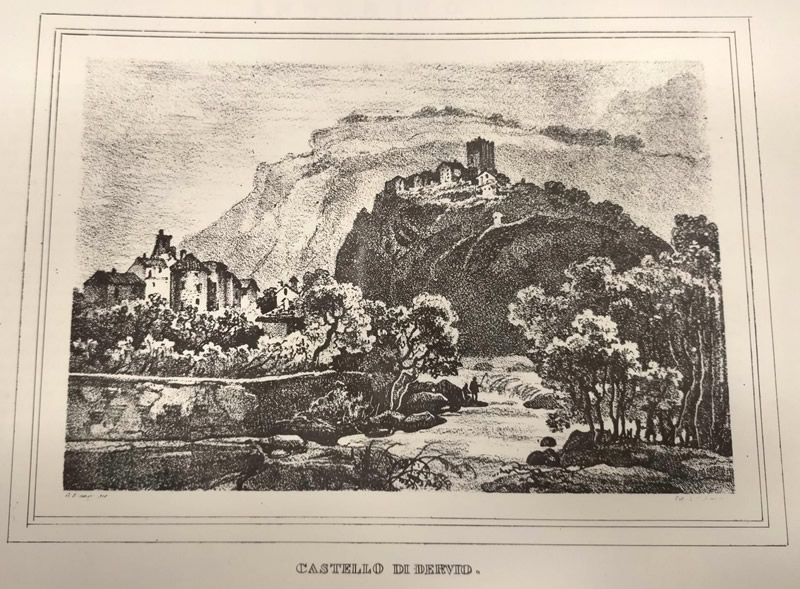

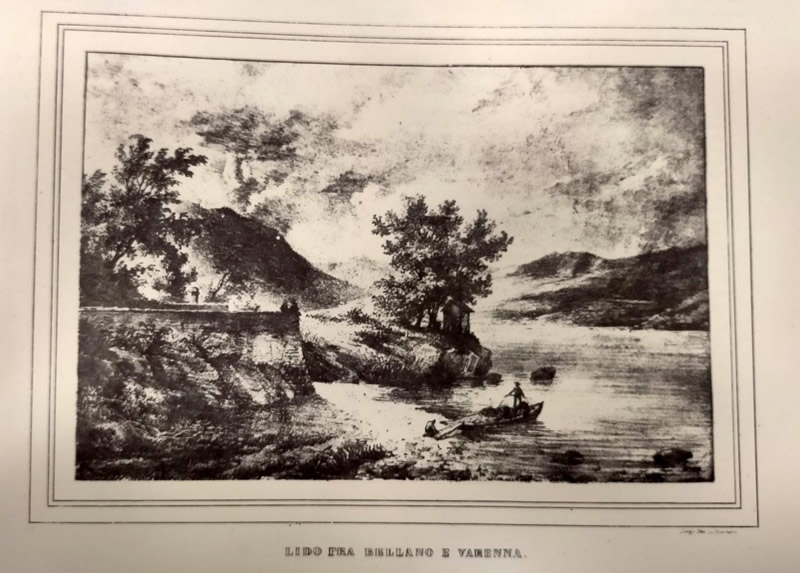

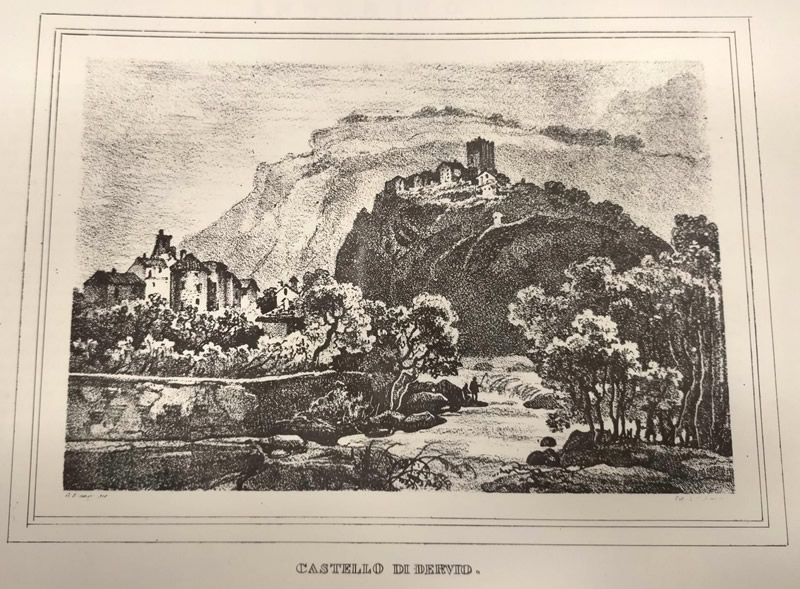

E poi la costiera tra Varenna e Ballano cantata da Giovanni Berchet, l’Orrido bellanese («uno di quei luoghi che più non si dimenticano, come la lettura dell’Inferno di Dante, il Macbet di Shakespeare, il Giudizio di Michelangelo»), la Riva di Gittana con i suoi ulivi e quindi Dervio, risorto «a nuova vita dappocché lo attraversa la grande strada militare.

E certo chi trascorre, in comodi legni ed in diligenze veloci, quella riviera, deve provare straordinario senso, qualora, come me, sia stato dalle procelle obbligato qualche volta a scorrere il tortuoso viottolo disagiato che, unico, pochi anni sono metteva in comunicazione un coll’altro questi paeselli».

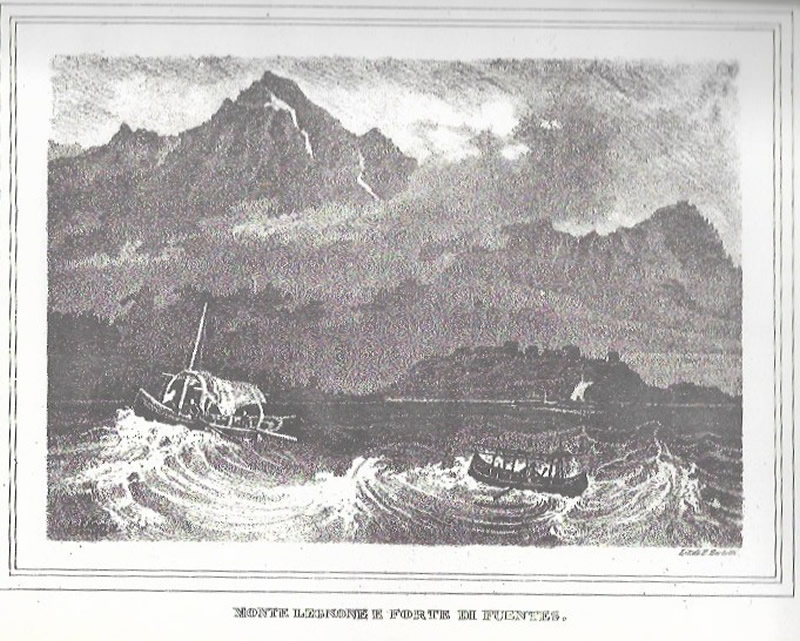

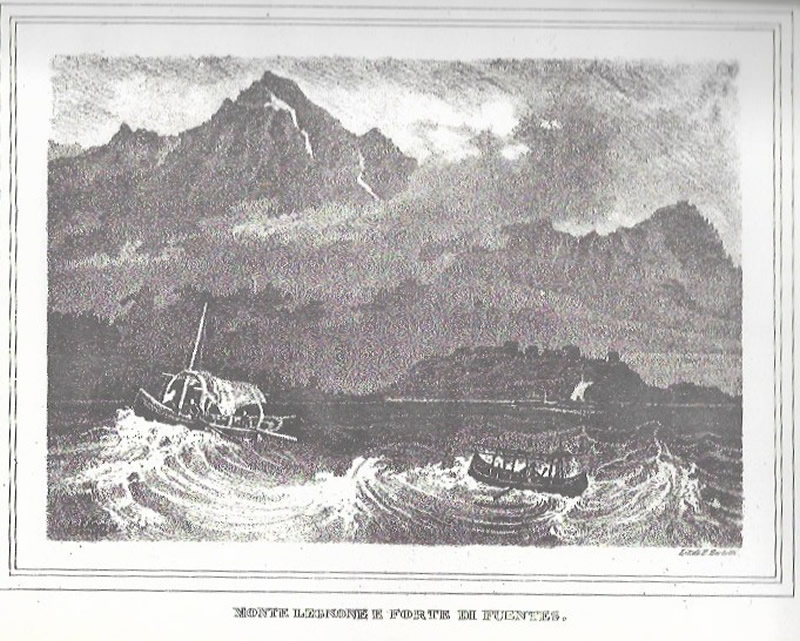

Fino ad arrivare al Forte di Fuentes, con il piano di Spagna e la sua palude, «fangaia di trista rinomanza pei putridi miasmi» con le febbri estive che assalivano «non solo chi vi facesse soggiorno, ma ben anco il viandante, che s’abbandonasse alla grave sonnolenza, onde si sentiva colto nell’attraversarla». E il Legnone «notevole per essere quello che in Europa offra il maggior pendio continuato, giacché dalla sua radice, lambita dal lago, fino alla sommità, seguita non ininterrotto il clivo per metri perpendicolari 2608» (ce ne parlava proprio l’Amoretti).

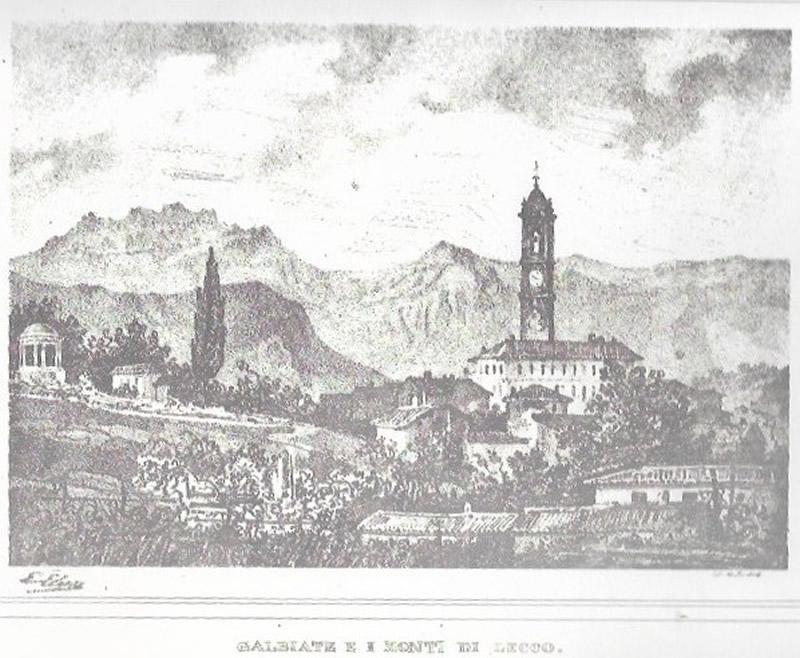

Verso la Brianza, le tappe sono Galbiate con il suo Monte Barro e la mitica eco «che risponde fino a quindici o venti più sillabe», eccezionalità del quale il Cantù stesso si fa garante: «In un placido mattino e freddo del passato ottobre, io l’intesi più d’ogni altra volta sonoro, e ne ottenni risposta».

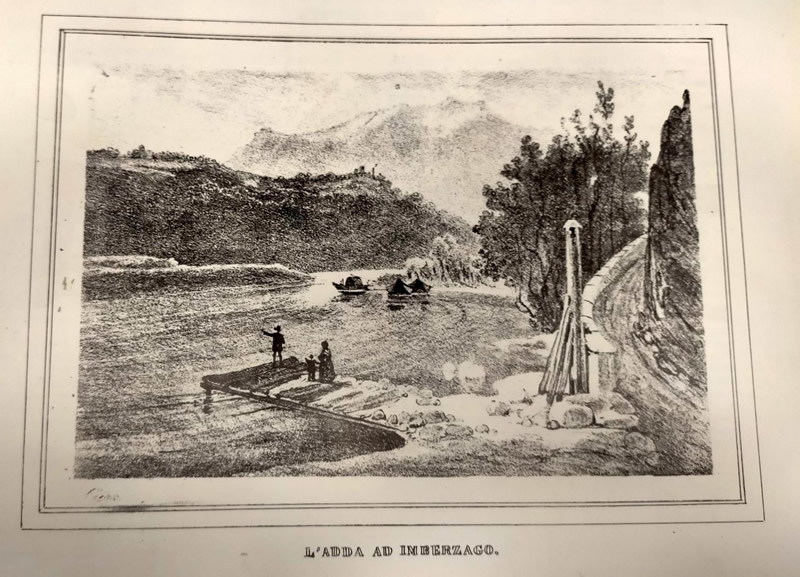

Si raggiunge poi Imbersago per attraversare l’Adda che sembra placida e invece inganna, ricordando come un giovane “sartore” che andava a trovare la fidanzata e venne travolto in barca dalla corrente e furono inutili i soccorsi ai quali partecipò, tra gli altri, lo stesso nostro Cantù.

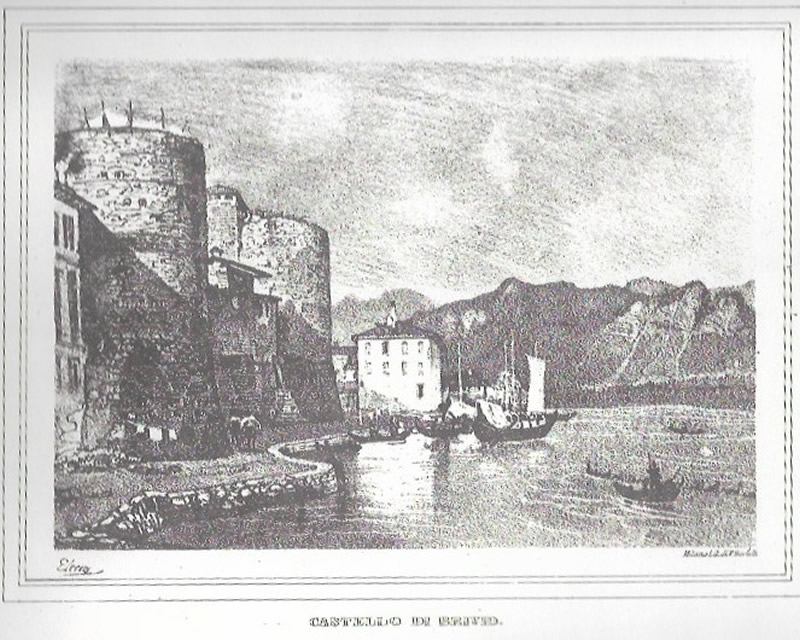

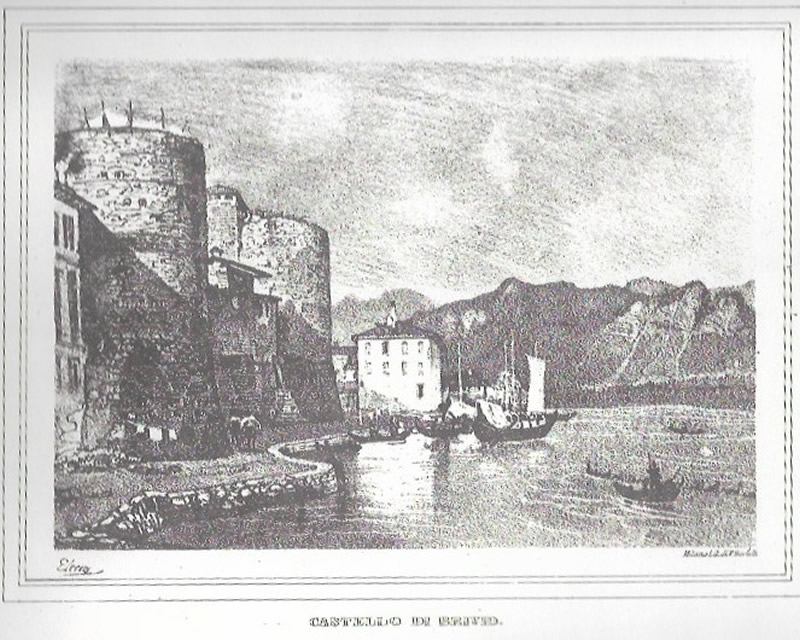

Infine, il castello di Brivio: «E’ il castello delle mie rimembranze infantili, ove fanciullo coi fanciulli miei paesani guidava di spensierati trastulli, o fingeva battaglie innocenti sovra le breccie, un tempo insanguinate dalle vere. E’ il castello che, ne’ lunghi giorni dell’assenza, nei desolati della solitudine, mi tornava a mente come una ricordanza domestica, come la sembianza d’un amico dell’età più bella e più spensierata. E’ il castello che prima nella severa sua maestà m’indicò essere esistita un’altra generazione di più colpe e di più vigore, di più ribalde e di più generose passioni, e m’invitò ad evocarne le ceneri».

Di Brianza ci parla anche Michele Sartorio nel suo “discorso preliminare” che è l’introduzione all’opera: «Nella porzione compresa tra l’Adda e il Lambro s’innalza il gruppo dei fertili e ridenti monti della Brianza, simili a un giardino, separati dai monti della Vallassina, che nella parte occidentale riceve il nome di Erba, nell’orientale quello di Valmadrera, e di cui buona parte è occupata da’ laghi. D’ogni parte, dice lo storico di questa ridente parte di Lombardia, Ignazio Cantù, ti fa spettacolo la vaghezza del paese; perpetua primavera, terra feconda e studiosamente coltivata, lucidi serpeggiamenti di ruscelli, zeffiri fecondi di gratissimi effluvii di fiori onde s’intreccia il crine dell’americana; palazzi e ville, superbo monumento dell’arte, magnifiche strade intercise da viottole, da callaie, che salgono sul pendio di una collina, donde l’occhio si perde fra prospetti svariatissimi e sempre qualche cosa nuova, e si affondano in una valletta, o si perdono in una macchia e in un bosco; qui una torma di contadini che guidano il tralcio per un nuovo cammino e fecondano una sterile zolla, colà una barchetta di placidi pescatori od allegre forosette che cantan sulla sera le bellezze onde la natura vi è cortese».

L’autore dei disegni, appunto Giuseppe Elena (1801-1867), «valente litografo» come lo definiva Cesare Cantù, era un artista milanese dalla vita abbastanza movimentata: per qualche anno gestì anche una propria bottega litografica, fu critico d’arte, scrittore e collaborò con “L’Uomo di pietra”, giornale sul quale scriveva, tra gli altri, anche il nostro Antonio Ghislanzoni.

La “Lombardia pittoresca” si inseriva nella scia del successo dei “Viaggi pittorici” che Federico e Carolina Lose, coniugi tedeschi trapiantati a Milano, avevano realizzato tra il 1818 e il 1824 e che dovevano in qualche modo avere stimolato l’ambiente e il mercato artistici milanesi.

Le immagini di Giuseppe Elena sono accompagnate da testi illustrativi «appositamente scritti», come viene precisato fin dalla copertina. Il litografo si era rivolto a due scrittori ai tempi particolarmente noti. Uno è Michele Sartorio, distintosi in opere di carattere religioso e l’altro è proprio Cesare Cantù, vanto del paese di Brivio e del quale questa rubrica ha già parlato più d’una volta.

Cesare Cantù

Per la “Lombardia pittoresca”, Cantù si è occupato della provincia di Como (che comprendeva anche Varese e naturalmente Lecco), di qualche pagina bergamasca, del Sacro Monte di Varese (descritto cappella per cappella) e della strada dello Spluga.

In appoggio ai due maggiori curatori anche altri collaboratori (per esempio Ignazio Cantù, fratello di Cesare, ha scritto del santuario di Caravaggio).

I luoghi riprodotti sono stati scelti dallo stesso disegnatore, plausibilmente inseguendo il gusto del pubblico più che il proprio estro. Si tratta quindi di scorci rodati, di luoghi che oggi si definirebbero iconici, di vedute già parte di un immaginario. Vedute per le quali v’era richiesta e perciò facilmente commerciabili. Per citare gli scenari lecchesi, Fiumelatte, l’Orrido di Bellano, il forte di Fuentes, l’Adda a Imbersago, il castello di Brivio…

Gli scrittori sarebbero quindi intervenuti in seconda battuta. Trattandosi di testi a corredo dei disegni, forse anche buttati giù frettolosamente e senza particolari guizzi, non dobbiamo aspettarci chissà quali indimenticabili descrizioni. Per quanto riguarda il nostro Cesare Cantù, va anche ricordato che quando si applicò a questo lavoro, il periodo non era dei più sereni: era da non molto uscito di carcere dove era stato rinchiuso per un anno perché sospettato di appartenere alla mazziniana “Giovine Italia”. Pur liberato, venne comunque interdetto dall’insegnamento, restando pertanto senza lavoro e costretto a cercare collaborazioni quali che fossero.

In questo libro, come detto, ci fa da guida ai luoghi lecchesi. Nelle sue “didascalie” si dilunga in etimologie all’epoca molto diffuse e spesso fantasiose; in ricostruzioni storiche a volte un po’ pedanti, almeno per il lettore d’oggi; infine nella descrizione dei monumenti o di quanto d’altro valga la pena di vedere e di conoscere,

Di Lecco scrive che «fu terra di nessuna importanza nei tempi remoti; una bicocca per impedire quel passo del lago, e tenere in soggezione i Comaschi e i Bergamaschi» a giustificare dunque un abitato dalle scarse attrattive: «Non cercarvi né capi d’arte, né un antico edificio, neppur una bella chiesa: sibbene magone e ferriere, filatoi e mulini per la seta, e un crescere ad occhio veggente di case, di botteghe, di alberghi». E naturalmente il mercato. Infine, un cenno ai “Promessi sposi” e alle pagine dell’Addio Monti.

Risalendo la costa, si «trova, dopo la Maddalena e le Caviate, un terreno tutto ghiaioso che chiamano la Gessima» dove «il lago è angusto e bassissimo» per incontrare quindi la “Badia” e poi, a Mandello, il «Palazzo Airoldi, il più bello del lago dopo il Gallio di Gravedona». Gli Airoldi sono la famiglia di origini mandellesi che nel Seicento, con il conte Marcellino, divenne feudataria di Lecco.

Il palazzo indicato dallo storico briviese non c’è più da tempo. In realtà, doveva già essere scomparso quando lo stesso Cantù ne scriveva. Il ricercatore mandellese Vincenzo Zucchi, nel suo “Oppidum Mandelli” (abbiamo consultato la quinta edizione, stampata nel 1990 delle Arti Grafiche Panizza) ne colloca l’abbattimento nel primo decennio dell’Ottocento: ««Il palazzo che, più di ogni altro ricordo, avrebbe dovuto rimanere, incredibile se non fosse vero, fu purtroppo demolito, dopo l’alienazione dell’ingente materiale d’arredamento (…) La sua demolizione avvenne negli anni 1806, 1807 e 1808. (…) E nel 1809, ecco il Palazzo del Marchese Airoldi situato in Gera del tutto distrutto». Di quel palazzo – scrive ancora Zucchi - si favoleggiava che «avesse tante finestre quanto erano i giorni dell’anno e le inferriate dorate». Quando venne edificato alla metà del Settecento dovette destare non poco stupore: «La nuova costruzione apparve subito di rara imponenza: di forma quadrilatera, con ampio cortile interno e porticati, scalee e saloni, il palazzo si rivelò subito uno dei più cospicui e fastosi che si edificarono nel Settecento sulle rive lariane e, se superava diversi altri, per mole era poco meno del palazzo del cardinale Tolomeo Gallio in Gravedona».

Nel 1809, il nostro Cesare aveva quattro anni. Presumiamo che quasi trent’anni dopo si sia accontentato di riproporre quanto scritto da altri, magari da Carlo Amoretti nel suo “Viaggio ai laghi” pubblicato per la prima volta nel 1794. E nel quale, chissà perché, se ne parla già al passato: «Il palazzo Airoldi, d’ottima architettura, era, dopo quello di Gravedona, il più vasto che si vedesse ne’ contorni del Lario». Però già nel 1818 nel citato “Viaggio pittorico” dei coniugi Lose, si legge che il palazzo non esisteva più. Della famiglia Airoldi oggi rimane invece, per quanto irriconoscibile e decaduto, il palazzo secentesco affacciato sull’attuale piazza Roma.

Proseguendo, dopo avere ricordato le otto colonne della chiesa del Crocifisso di Como ricavate dalla cava di Olcio, il Cantù volge lo sguardo al monte Codeno e cioè al Grignone, lasciandosi prendere un po’ la mano a proposito della già celebre ghiacciaia: «Chi avesse il coraggio di salirvi (…) godrebbe una scena degna dei poli. Ghiacciai che nessuna estate mai squagliò, entro ai quali, chi è di cuore ardito, può penetrare e calarsi per via di scale a mano, rimembrando i crociati Ubaldo e Carlo allorché andando in traccia di Rinaldo, furono dal lago condotti ne’ sotterranei palagi, dai quali le acque zampillano su questa nostra terra».

Dalla ghiacciaia al Fiumelatte il passo è breve. E il Fiumelatte significa leggende sulla ricerca della sorgente primigenia. La più celebre è quella dei “tre giovani” inoltratisi per una sorta di sfida amorosa. Ce siamo già imbattuti (per esempio in “Latte e ghiaccio” di Stefano Motta).

Però «nell’ardimento giovanile – continua il nostro -, anch’io vi sono voluto penetrare con una guida che già altri aveva condotti al par di me. Al lume d’una fiaccola, scorsi le vaste profondità, or salendo ora scendendo, carpone talvolta, noiato da un gelido soffio, che minacciava talora di lasciarmi al buio, mentre le tortuosissime e intralciate vie faceanmi pauroso di smarrire la traccia. Non aspirando pertanto a scoprire più che gli altri, né alla momentanea compassione di chi avesse, in caso di sinistro, potuto esclamare freddamente: “Povero giovane!” tornai senza aver osservato cosa notevole, a riveder l’incantevole cielo che inazzurra sopra quel lago».

Da quell’esperienza, lo scrittore ricava una lezione morale: «Lettor mio, odi il consiglio: non voler penetrare audace nelle viscere delle cose; v’è pericolo: godi, se ti è andato, la bella superficialità, e salutando il fiume Latte, da lontano, o sedendo sulla sua sponda nell’estate, a goderne l’umido orezzo, canta la squisita bellezza di quei siti, e non cercare più in là».

“Attrazione” della sponda orientale lariana è anche la nuova strada realizzata tra 1824 e 1831 e che avrebbe dovuto collegare Milano con Vienna attraverso Lecco, Colico e il Passo dello Stelvio che il litografo Elena immortala con la galleria di Varenna.

E poi la costiera tra Varenna e Ballano cantata da Giovanni Berchet, l’Orrido bellanese («uno di quei luoghi che più non si dimenticano, come la lettura dell’Inferno di Dante, il Macbet di Shakespeare, il Giudizio di Michelangelo»), la Riva di Gittana con i suoi ulivi e quindi Dervio, risorto «a nuova vita dappocché lo attraversa la grande strada militare.

E certo chi trascorre, in comodi legni ed in diligenze veloci, quella riviera, deve provare straordinario senso, qualora, come me, sia stato dalle procelle obbligato qualche volta a scorrere il tortuoso viottolo disagiato che, unico, pochi anni sono metteva in comunicazione un coll’altro questi paeselli».

Fino ad arrivare al Forte di Fuentes, con il piano di Spagna e la sua palude, «fangaia di trista rinomanza pei putridi miasmi» con le febbri estive che assalivano «non solo chi vi facesse soggiorno, ma ben anco il viandante, che s’abbandonasse alla grave sonnolenza, onde si sentiva colto nell’attraversarla». E il Legnone «notevole per essere quello che in Europa offra il maggior pendio continuato, giacché dalla sua radice, lambita dal lago, fino alla sommità, seguita non ininterrotto il clivo per metri perpendicolari 2608» (ce ne parlava proprio l’Amoretti).

Verso la Brianza, le tappe sono Galbiate con il suo Monte Barro e la mitica eco «che risponde fino a quindici o venti più sillabe», eccezionalità del quale il Cantù stesso si fa garante: «In un placido mattino e freddo del passato ottobre, io l’intesi più d’ogni altra volta sonoro, e ne ottenni risposta».

Si raggiunge poi Imbersago per attraversare l’Adda che sembra placida e invece inganna, ricordando come un giovane “sartore” che andava a trovare la fidanzata e venne travolto in barca dalla corrente e furono inutili i soccorsi ai quali partecipò, tra gli altri, lo stesso nostro Cantù.

Infine, il castello di Brivio: «E’ il castello delle mie rimembranze infantili, ove fanciullo coi fanciulli miei paesani guidava di spensierati trastulli, o fingeva battaglie innocenti sovra le breccie, un tempo insanguinate dalle vere. E’ il castello che, ne’ lunghi giorni dell’assenza, nei desolati della solitudine, mi tornava a mente come una ricordanza domestica, come la sembianza d’un amico dell’età più bella e più spensierata. E’ il castello che prima nella severa sua maestà m’indicò essere esistita un’altra generazione di più colpe e di più vigore, di più ribalde e di più generose passioni, e m’invitò ad evocarne le ceneri».

Di Brianza ci parla anche Michele Sartorio nel suo “discorso preliminare” che è l’introduzione all’opera: «Nella porzione compresa tra l’Adda e il Lambro s’innalza il gruppo dei fertili e ridenti monti della Brianza, simili a un giardino, separati dai monti della Vallassina, che nella parte occidentale riceve il nome di Erba, nell’orientale quello di Valmadrera, e di cui buona parte è occupata da’ laghi. D’ogni parte, dice lo storico di questa ridente parte di Lombardia, Ignazio Cantù, ti fa spettacolo la vaghezza del paese; perpetua primavera, terra feconda e studiosamente coltivata, lucidi serpeggiamenti di ruscelli, zeffiri fecondi di gratissimi effluvii di fiori onde s’intreccia il crine dell’americana; palazzi e ville, superbo monumento dell’arte, magnifiche strade intercise da viottole, da callaie, che salgono sul pendio di una collina, donde l’occhio si perde fra prospetti svariatissimi e sempre qualche cosa nuova, e si affondano in una valletta, o si perdono in una macchia e in un bosco; qui una torma di contadini che guidano il tralcio per un nuovo cammino e fecondano una sterile zolla, colà una barchetta di placidi pescatori od allegre forosette che cantan sulla sera le bellezze onde la natura vi è cortese».

Dario Cercek