SCAFFALE LECCHESE/192: I Promessi Sposi nella versione (che fece scandalo) di Guido da Verona

Di rivisitazioni de ''I Promessi sposi'' si è già parlato in più di un’occasione: per esempio, a proposito dell’ossequioso seguito proposto da Antonio Balbiani nel 1875 o di quello decisamente più irriguardoso del ''misterioso'' Giovannetti nel 1905. E naturalmente della ''parafrasi'' di Cletto Arrighi del 1895, riconosciuta quest’ultima capofila di una tradizione parodistica sviluppatasi nel Novecento.

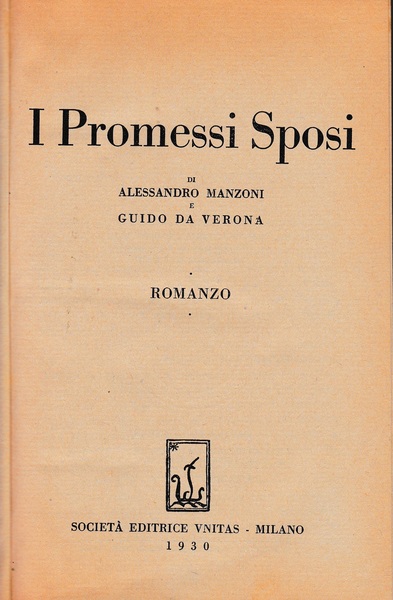

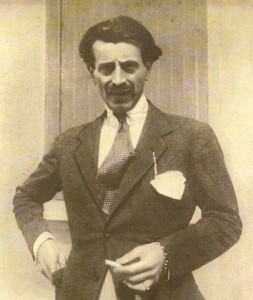

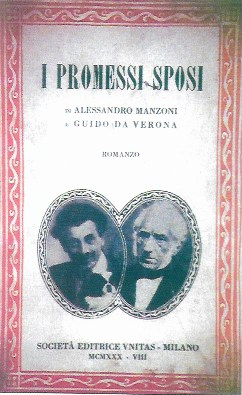

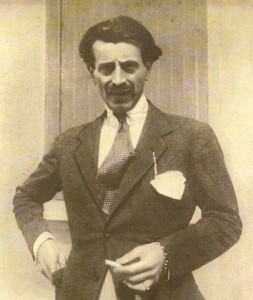

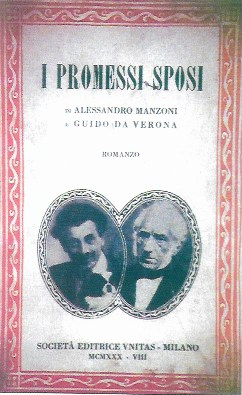

A fare scandalo, però, furono soprattutto ''I Promessi Sposi'' di Guido da Verona pubblicati nel 1930 dalla casa editrice milanese Unitas: in copertina il volto dell’autore accanto a quello del Manzoni e bastò già questo accostamento a scatenare tempesta. Nato nel 1881 e morto nel 1939, Guido Da Verona è sepolto nella Brianza canturina: a Intimiano, dove visse nella villa sorta dove c’era il castello del celebre Ariberto, villa che lo scrittore aveva acquistato nel 1923, quand’era all’apice del successo, Fu infatti scrittore tra i più popolari degli anni Dieci e Venti: il romanzo “Mimì Bluette”, fiore del mio giardino”, per esempio, arrivò a vendere 300mila copie, per l’epoca una cifra incredibile.

Nato nel 1881 e morto nel 1939, Guido Da Verona è sepolto nella Brianza canturina: a Intimiano, dove visse nella villa sorta dove c’era il castello del celebre Ariberto, villa che lo scrittore aveva acquistato nel 1923, quand’era all’apice del successo, Fu infatti scrittore tra i più popolari degli anni Dieci e Venti: il romanzo “Mimì Bluette”, fiore del mio giardino”, per esempio, arrivò a vendere 300mila copie, per l’epoca una cifra incredibile.

All’anagrafe Guido Abramo Verona, lo scrittore «si accorge di mal sopportare l’etichetta di ebreo, che peraltro non sente appartenergli. Comincia a liberarsene facendo cadere nell’oblio il suo secondo nome, che dichiara troppo chiaramente la propria origine, e aggiunge intorno al 1908 la preposizione di provenienza “da”, come omaggio a D’Annunzio»: così ci suggerisce Alfredo Sironi in un volumetto pubblicato dal Comune di Capiago Intimiano (a cura di Giancarlo Montorfano, 2010). Cresciuto culturalmente nei miti del futurismo e appunto di D’Annunzio, Guido Da Verona fu autore di romanzi un tempo definiti scabrosi e certo sessualmente disinvolti; aderì con convinzione anche al fascismo al quale mosse comunque non velate critiche che ne causarono la caduta in disgrazia. Certi passaggi degli stessi “Promessi sposi”, del resto, furono letti come una satira del regime.

Cresciuto culturalmente nei miti del futurismo e appunto di D’Annunzio, Guido Da Verona fu autore di romanzi un tempo definiti scabrosi e certo sessualmente disinvolti; aderì con convinzione anche al fascismo al quale mosse comunque non velate critiche che ne causarono la caduta in disgrazia. Certi passaggi degli stessi “Promessi sposi”, del resto, furono letti come una satira del regime.

Il romanzo è indubbiamente pirotecnico. Ambientato in un Seicento dilatato fino alla contemporaneità e quindi in perenne equilibrio tra un passato remoto e un presente vivissimo (non a caso l’autore lo data 1623-1929), ripercorre con fedeltà la trama manzoniana alterandone i singoli avvenimenti e trasformando completamente i personaggi che diventano altri da quelli caratterizzati dal Manzoni. L’unico, forse, a mantenere un proprio carattere originale è il povero Renzo che anche in questo caso appare un po’ tontolone. La vicenda prende le mosse dal celebre incontro di don Abbondio con i bravi: succede però che gli sgherri consegnano al curato una bustarella nella quale ci sono «tre soli miserabili biglietti da cento», quando lo spessore faceva pensare a ben più cospicua mercede. E si conclude con le nozze tra Renzo e Lucia, in quanto «ahimé – scrive l’autore -, le belle storie finiscono con un matrimonio».

La vicenda prende le mosse dal celebre incontro di don Abbondio con i bravi: succede però che gli sgherri consegnano al curato una bustarella nella quale ci sono «tre soli miserabili biglietti da cento», quando lo spessore faceva pensare a ben più cospicua mercede. E si conclude con le nozze tra Renzo e Lucia, in quanto «ahimé – scrive l’autore -, le belle storie finiscono con un matrimonio».

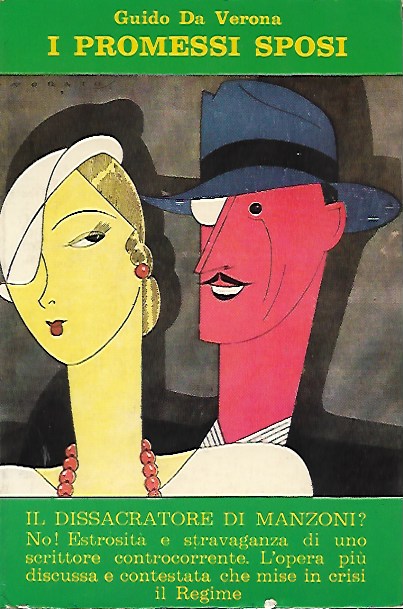

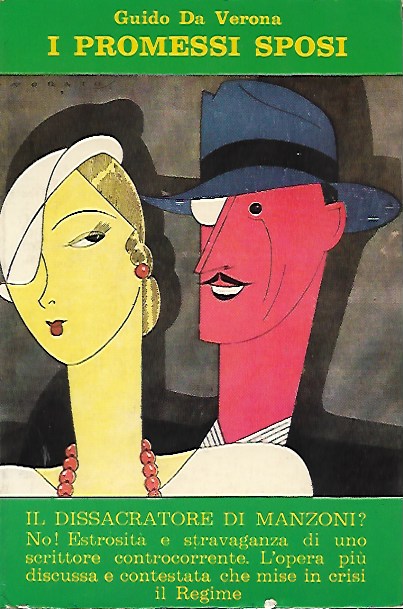

Motore dell’intera storia, comunque, è un gran commercio sessuale al quale non si sottraggono preti e, naturalmente, monache. Lucia è «una bella e brava ragazza; sempre con calze di seta da quaranta franchi al paio, sempre col rosso sulle labbra, coi capelli corti, e con un certo dimenar delle anche da far venire l’acquolina in bocca ad un vecchione di ottant’anni». E comunque – dice la fanciulla - «mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia (…) Il mio grande sogno, il mio pazzo amore, la mia sublime speranza è il cinematografo! Divenire una diva dello schermo, una stella dell’arte muta». E, dopo la peste, Renzo ritrova la sua Lucia, detta Lucetta o Lucy, in un bordello milanese gestito da donna Prassede. Del resto, Lucia non disdegnava le stesse attenzioni di don Rodrigo: costui era solito aspettarla all’uscita della filanda con una irresistibile Chrysler modello 70. Non a caso al momento dell’“Addio Monti” l’occhio di lei indugia sul famigerato palazzotto, pensando «ai vantaggi d’essere la castellana di quel maniero, e del cuore, nonché della borsa, del signor don Rodrigo, anziché dell’umile casetta ove tutto il parco era costituito da un misero fico».

Lucia è «una bella e brava ragazza; sempre con calze di seta da quaranta franchi al paio, sempre col rosso sulle labbra, coi capelli corti, e con un certo dimenar delle anche da far venire l’acquolina in bocca ad un vecchione di ottant’anni». E comunque – dice la fanciulla - «mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia (…) Il mio grande sogno, il mio pazzo amore, la mia sublime speranza è il cinematografo! Divenire una diva dello schermo, una stella dell’arte muta». E, dopo la peste, Renzo ritrova la sua Lucia, detta Lucetta o Lucy, in un bordello milanese gestito da donna Prassede. Del resto, Lucia non disdegnava le stesse attenzioni di don Rodrigo: costui era solito aspettarla all’uscita della filanda con una irresistibile Chrysler modello 70. Non a caso al momento dell’“Addio Monti” l’occhio di lei indugia sul famigerato palazzotto, pensando «ai vantaggi d’essere la castellana di quel maniero, e del cuore, nonché della borsa, del signor don Rodrigo, anziché dell’umile casetta ove tutto il parco era costituito da un misero fico».

Che don Rodrigo fosse partito migliore rispetto a quello spiantato di Renzo, non lo nascondeva nemmeno Agnese. Anzi, madre e figlia, in cuor loro, speravano che Renzo finisse in galera o cadesse «morto sotto un camion con rimorchio». Per non dire della notte dell’Innominato, che Lucia trascorre a letto con il padrone di casa, pur sempre affascinante nonostante la bella età di 164 anni! Da parte sua, Renzo si “intrattiene” con la contessa Maffei, quella del celebre salotto milanese, in un hotel “Promessi sposi”, prima di fuggire in abbigliamento un po’ confuso che attira lo sguardo lubrico di un prete.

Da parte sua, Renzo si “intrattiene” con la contessa Maffei, quella del celebre salotto milanese, in un hotel “Promessi sposi”, prima di fuggire in abbigliamento un po’ confuso che attira lo sguardo lubrico di un prete.

C’è anche il famoso voto di Lucia «un voto che potrei fare anch’io – commenta Agnese -. E’ molto comodo fare il voto di restar vergini, quando, grazie al cielo, non lo si è più». E comunque il voto di castità vale per il solo Renzo perché «non si può essere vergini con tutti, basta esserlo con qualcuno».

Penna sciolta, Guido Da Verona non concede tregua. Ironizza sulla “questione dalla lingua”. Di Perpetua dice «ch’essendo della valle d’Introbio aveva l’abitudine di parlar toscano»: è l’eterna critica sul popolo manzoniano dalla favella troppo forbita. E a proposito della “risciacquatura in Arno”, un Griso che definisce Lucia una “squinzia” si guadagna la reprimenda di don Rodrigo: «Ti proibisco d’usare vocaboli non registrati dalla Crusca». Alcuni “quadretti” possono anche apparire esilaranti: impagabile un don Abbondio che si mette a pompar la bicicletta per sottrarsi ai rimbrotti del cardinale. Va però riconosciuto come altri passi del romanzo appaiano un po’ eccessivi, forzati, una ricerca della dissacrazione a ogni costo, della sparata sempre più grossa, scivolando spesso in quel genere che molti anni dopo sarebbe stato definito “demenziale” e che pure ha avuto un suo seguito.

Alcuni “quadretti” possono anche apparire esilaranti: impagabile un don Abbondio che si mette a pompar la bicicletta per sottrarsi ai rimbrotti del cardinale. Va però riconosciuto come altri passi del romanzo appaiano un po’ eccessivi, forzati, una ricerca della dissacrazione a ogni costo, della sparata sempre più grossa, scivolando spesso in quel genere che molti anni dopo sarebbe stato definito “demenziale” e che pure ha avuto un suo seguito.

Nell’introduzione al proprio romanzo, Da Verona definisce i “Promessi sposi” manzoniani un capolavoro, salvo fornirne un commento tranciante: «Il mio cervello di scrittore educato ai gusti delle più straniere e delle più nuove letterature (…) vedeva assai bene quanto v’era di superfluo, di prolisso, d’invecchiato, di appartenente a una mentalità superata, spesso d’infantile e di goffo, in questo capolavoro che somigliava un po’ troppo alla moda e ai modi del suo tempo, cioè di quell’Ottocento che in nessuna materia dell’arte ha brillato eccessivamente per finezza di buon gusto. (…) Come i più bei quadri dell’Ottocento, questo capolavoro è un po’ leccato un po’ manierato, un po’ futile, eseguito con il procedimento della miniatura e non della pennellata prepotente; oserei dire in forma paradossale, che l’assenza di ogni difetto è il difetto che più salta agli occhi». Covato fin dal 1923, dunque in anno di celebrazioni manzoniane, il libro fu stampato nel dicembre 1929 (anche se l’edizione riporta l’anno 1930). Non poteva esserci periodo meno propenso, come sottolinea il già citato Sironi, che ricorda come i rapporti di Guido con il fascismo fossero andati peggiorando negli ultimi anni, «visto che i gerarchi preparano sotto traccia l’adesione ai tanto precedentemente contestati valori cattolici. Farinacci liquida senza mezzi termini “Mimi Bluette” come opera non idonea alla formazione della gioventù italiana. Lo scrittore non coglie nitidamente il clima cambiato attorno a sé e nel ’29, l’anno della firma dei Patti Lateranensi, pubblica una parodia dei “Promessi Sposi”. L’intempestività è clamorosa, il gigante Manzoni è messo alla berlina e il suo Don Rodrigo arricchito inteso come metafora del comportamento di molti fascisti senza scrupoli».

Covato fin dal 1923, dunque in anno di celebrazioni manzoniane, il libro fu stampato nel dicembre 1929 (anche se l’edizione riporta l’anno 1930). Non poteva esserci periodo meno propenso, come sottolinea il già citato Sironi, che ricorda come i rapporti di Guido con il fascismo fossero andati peggiorando negli ultimi anni, «visto che i gerarchi preparano sotto traccia l’adesione ai tanto precedentemente contestati valori cattolici. Farinacci liquida senza mezzi termini “Mimi Bluette” come opera non idonea alla formazione della gioventù italiana. Lo scrittore non coglie nitidamente il clima cambiato attorno a sé e nel ’29, l’anno della firma dei Patti Lateranensi, pubblica una parodia dei “Promessi Sposi”. L’intempestività è clamorosa, il gigante Manzoni è messo alla berlina e il suo Don Rodrigo arricchito inteso come metafora del comportamento di molti fascisti senza scrupoli».

Ne è esempio lampante il celebre passo della visita di fra’ Cristoforo al palazzotto dove, tra gli altri vi è ospite, anche il podestà Soprattutto, però, l’autore fa dire al frate queste parole a proposito del governatore spagnolo di Milano: «Il signor don Gonzalo è senza dubbio un uomo di gran vaglia, ma non ha saputo stringere abbastanza i ferri addosso ai pescecani e profittatori d’ogni risma, i quali affamano il contado e stremano la città…»

Antonio Piromalli, autore di una biografia di Guido Da Verona (Guida Editori, 1975) ci aggiorna: «Il romanzo fu sequestrato e mandato al macero: si dice perché sotto il titolo, erano uniti i nomi dei due autori: Manzoni e G. Da Verona. Già da tempo il regime considerava decadente lo scrittore filofrancese, snob, celibe per eccellenza e non disponibile né per il coniugio né per il ruralismo o lo strapaesanismo. Dir male di Manzoni fu un sacrilegio che Guido pagò pesantemente, Il bacchettonismo fascista incoraggiò il linciaggio dello scrittore e spinse bande di manzoniani ad assalire le librerie e bruciare nelle piazze la parodia del romanzo. Più tardi Guido che si trovava insieme con l’editore Dall’Oglio, fu aggredito e bastonato dai fascisti nella galleria di Milano». Il rogo dei libri venne peraltro applaudito anche su quel ramo del lago di Como: il settimanale cattolico lecchese “Il Resegone” definì l’opera una profanazione: «Gli animi giovani e generosi non han saputo resistere alla provocazione ed a Milano cinquecento studenti universitari fascisti hanno imposto il ritiro del libro dalle vetrine e, fatta una raccolta di esemplari daveroniani, sono andati a farli divorare dalle fiamme di un rogo improvvisato sui gradini del Duomo».

Il rogo dei libri venne peraltro applaudito anche su quel ramo del lago di Como: il settimanale cattolico lecchese “Il Resegone” definì l’opera una profanazione: «Gli animi giovani e generosi non han saputo resistere alla provocazione ed a Milano cinquecento studenti universitari fascisti hanno imposto il ritiro del libro dalle vetrine e, fatta una raccolta di esemplari daveroniani, sono andati a farli divorare dalle fiamme di un rogo improvvisato sui gradini del Duomo».

Da parte loro, i cattolici lecchesi promossero una raccolta di firme contro la diffusione del romanzo. Di quella mobilitazione ci dà conto Franco Ghilardi in un articolo pubblicato nel primo numero del 1994 della rivista “Archivi di Lecco”: era un romanzo «sostanzialmente disadorno e privo d’invenzione» eppure i manzoniani lecchesi ne « temevano i malefici effetti sulla città e sul territorio, al punto di ricorrere all’autorità fascista dell’epoca, al Prefetto perfino, convogliandosi cattolici e laici in una battaglia perduta, visto che non erano stati capaci neppure, questi oppositori di Guido da Verona, di scorgere le eventuali possibilità di premere sulla censura per avere ragione di qualche frase non propriamente allineata al regime del tempo. Naturalmente il romanzo, regolarmente pubblicato e regolarmente venduto nella libreria dei fratelli Grassi, circolò e fu letto anche a Lecco. E com’è giusto che sia avvenuto, venne anche regolarmente dimenticato». A proposito di lecchesi, infine, se Uberto Pozzoli ironizzava sul fatto che Guido Da Verona li avesse descritti solo come «gente industriosa e di grande malizia», l’articolista del “Resegone” pareva invece indispettito perché «i lecchesi per il sig. Da Verona sono dei “Leccobardi”». Invero, la lista è ben più lunga: lecchesi, leccobardi, leccovinzi, leccofanti, leccoburghesi, lecchignani, leccovingi, leccorioti, leccodopolitani, leccomanni, leccomirditi, leccobrogi, leccomanciuri, lecchignardi, lecchiroti, lecchigeni, leccoronzolesi leccoslovacchi, leccurdi, lecconesi.

A proposito di lecchesi, infine, se Uberto Pozzoli ironizzava sul fatto che Guido Da Verona li avesse descritti solo come «gente industriosa e di grande malizia», l’articolista del “Resegone” pareva invece indispettito perché «i lecchesi per il sig. Da Verona sono dei “Leccobardi”». Invero, la lista è ben più lunga: lecchesi, leccobardi, leccovinzi, leccofanti, leccoburghesi, lecchignani, leccovingi, leccorioti, leccodopolitani, leccomanni, leccomirditi, leccobrogi, leccomanciuri, lecchignardi, lecchiroti, lecchigeni, leccoronzolesi leccoslovacchi, leccurdi, lecconesi.

A fare scandalo, però, furono soprattutto ''I Promessi Sposi'' di Guido da Verona pubblicati nel 1930 dalla casa editrice milanese Unitas: in copertina il volto dell’autore accanto a quello del Manzoni e bastò già questo accostamento a scatenare tempesta.

All’anagrafe Guido Abramo Verona, lo scrittore «si accorge di mal sopportare l’etichetta di ebreo, che peraltro non sente appartenergli. Comincia a liberarsene facendo cadere nell’oblio il suo secondo nome, che dichiara troppo chiaramente la propria origine, e aggiunge intorno al 1908 la preposizione di provenienza “da”, come omaggio a D’Annunzio»: così ci suggerisce Alfredo Sironi in un volumetto pubblicato dal Comune di Capiago Intimiano (a cura di Giancarlo Montorfano, 2010).

Il romanzo è indubbiamente pirotecnico. Ambientato in un Seicento dilatato fino alla contemporaneità e quindi in perenne equilibrio tra un passato remoto e un presente vivissimo (non a caso l’autore lo data 1623-1929), ripercorre con fedeltà la trama manzoniana alterandone i singoli avvenimenti e trasformando completamente i personaggi che diventano altri da quelli caratterizzati dal Manzoni. L’unico, forse, a mantenere un proprio carattere originale è il povero Renzo che anche in questo caso appare un po’ tontolone.

Motore dell’intera storia, comunque, è un gran commercio sessuale al quale non si sottraggono preti e, naturalmente, monache.

Che don Rodrigo fosse partito migliore rispetto a quello spiantato di Renzo, non lo nascondeva nemmeno Agnese. Anzi, madre e figlia, in cuor loro, speravano che Renzo finisse in galera o cadesse «morto sotto un camion con rimorchio». Per non dire della notte dell’Innominato, che Lucia trascorre a letto con il padrone di casa, pur sempre affascinante nonostante la bella età di 164 anni!

C’è anche il famoso voto di Lucia «un voto che potrei fare anch’io – commenta Agnese -. E’ molto comodo fare il voto di restar vergini, quando, grazie al cielo, non lo si è più». E comunque il voto di castità vale per il solo Renzo perché «non si può essere vergini con tutti, basta esserlo con qualcuno».

Penna sciolta, Guido Da Verona non concede tregua. Ironizza sulla “questione dalla lingua”. Di Perpetua dice «ch’essendo della valle d’Introbio aveva l’abitudine di parlar toscano»: è l’eterna critica sul popolo manzoniano dalla favella troppo forbita. E a proposito della “risciacquatura in Arno”, un Griso che definisce Lucia una “squinzia” si guadagna la reprimenda di don Rodrigo: «Ti proibisco d’usare vocaboli non registrati dalla Crusca».

Nell’introduzione al proprio romanzo, Da Verona definisce i “Promessi sposi” manzoniani un capolavoro, salvo fornirne un commento tranciante: «Il mio cervello di scrittore educato ai gusti delle più straniere e delle più nuove letterature (…) vedeva assai bene quanto v’era di superfluo, di prolisso, d’invecchiato, di appartenente a una mentalità superata, spesso d’infantile e di goffo, in questo capolavoro che somigliava un po’ troppo alla moda e ai modi del suo tempo, cioè di quell’Ottocento che in nessuna materia dell’arte ha brillato eccessivamente per finezza di buon gusto. (…) Come i più bei quadri dell’Ottocento, questo capolavoro è un po’ leccato un po’ manierato, un po’ futile, eseguito con il procedimento della miniatura e non della pennellata prepotente; oserei dire in forma paradossale, che l’assenza di ogni difetto è il difetto che più salta agli occhi».

Ne è esempio lampante il celebre passo della visita di fra’ Cristoforo al palazzotto dove, tra gli altri vi è ospite, anche il podestà Soprattutto, però, l’autore fa dire al frate queste parole a proposito del governatore spagnolo di Milano: «Il signor don Gonzalo è senza dubbio un uomo di gran vaglia, ma non ha saputo stringere abbastanza i ferri addosso ai pescecani e profittatori d’ogni risma, i quali affamano il contado e stremano la città…»

Antonio Piromalli, autore di una biografia di Guido Da Verona (Guida Editori, 1975) ci aggiorna: «Il romanzo fu sequestrato e mandato al macero: si dice perché sotto il titolo, erano uniti i nomi dei due autori: Manzoni e G. Da Verona. Già da tempo il regime considerava decadente lo scrittore filofrancese, snob, celibe per eccellenza e non disponibile né per il coniugio né per il ruralismo o lo strapaesanismo. Dir male di Manzoni fu un sacrilegio che Guido pagò pesantemente, Il bacchettonismo fascista incoraggiò il linciaggio dello scrittore e spinse bande di manzoniani ad assalire le librerie e bruciare nelle piazze la parodia del romanzo. Più tardi Guido che si trovava insieme con l’editore Dall’Oglio, fu aggredito e bastonato dai fascisti nella galleria di Milano».

Da parte loro, i cattolici lecchesi promossero una raccolta di firme contro la diffusione del romanzo. Di quella mobilitazione ci dà conto Franco Ghilardi in un articolo pubblicato nel primo numero del 1994 della rivista “Archivi di Lecco”: era un romanzo «sostanzialmente disadorno e privo d’invenzione» eppure i manzoniani lecchesi ne « temevano i malefici effetti sulla città e sul territorio, al punto di ricorrere all’autorità fascista dell’epoca, al Prefetto perfino, convogliandosi cattolici e laici in una battaglia perduta, visto che non erano stati capaci neppure, questi oppositori di Guido da Verona, di scorgere le eventuali possibilità di premere sulla censura per avere ragione di qualche frase non propriamente allineata al regime del tempo. Naturalmente il romanzo, regolarmente pubblicato e regolarmente venduto nella libreria dei fratelli Grassi, circolò e fu letto anche a Lecco. E com’è giusto che sia avvenuto, venne anche regolarmente dimenticato».