SCAFFALE LECCHESE/269: quella ''città'' da 2500 abitanti nella conca dei Piani d'Erna

Lanciati ora addirittura nell’orbita olimpica, da qualche anno i Piani d’Erna sembrano avere ritrovato attenzione da parte della politica, anche se in realtà non è ancora ben chiaro quale futuro si pretenda dalla località. A dir la verità, c’anche chi confiderebbe nell’inconcludenza e che tutto resti pertanto inalterato. Che già qualche decennio fa, i Piani d’Erna, il loro rischio l’hanno corso.

Erano gli anni Sessanta del Novecento quando infatti si ipotizzò un piano di sviluppo della località. Tra i promotori vi era l’ingegnere lecchese Angelo Beretta, ricordato come imprenditore e politico illuminato, fondatore di una fabbrica di mobili in ferro poi trasformata nella gloriosa “Beretta Caldaie”, azienda da qualche anno acquisita dalla Riello e sulla quale proprio in queste ultime settimane si sono dispiegati nuvoloni minacciosi. Beretta fu assessore comunale nella giunta del sindaco Angelo Bonaiti; promotore del Tennis club Lecco; animatore culturale e patrocinatore di una libreria della quale non riuscì a vedere l’apertura, morendo improvvisamente prima dell’inaugurazione: il progetto fu continuato dallo storico e docente Aroldo Benini che scelse il nome di “Libreria dell’Angelo” e cioè dell’Angelo Beretta, «perché così – ebbe a spiegare – l’avrebbero chiamata i lecchesi». In quanto a Erna, la funivia che parte da Versasio è ancora qui a testimoniare i progetti di quegli anni Sessanta. L’impianto, inaugurato nel 1965, doveva essere il primo intervento di un piano per realizzare il quale venne costituita la Sper (Società per lo sviluppo dei Piani d’Erna). Di fatto, l’operazione finì con l’arenarsi, probabilmente anche per la stessa prematura scomparsa di Beretta, avvenuta nell’ottobre 1972, quando fu colto da un malore mentre si trovava in vacanza in Senegal.

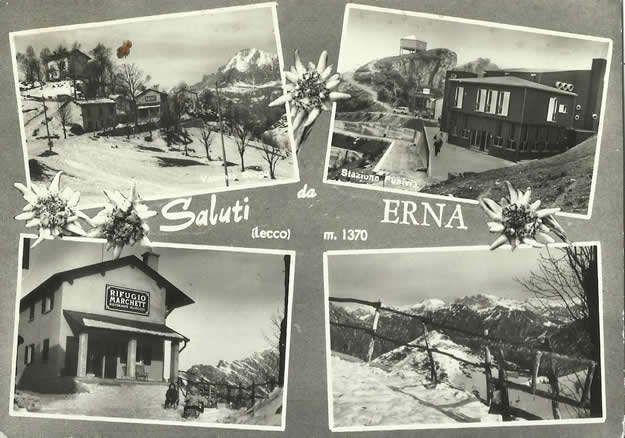

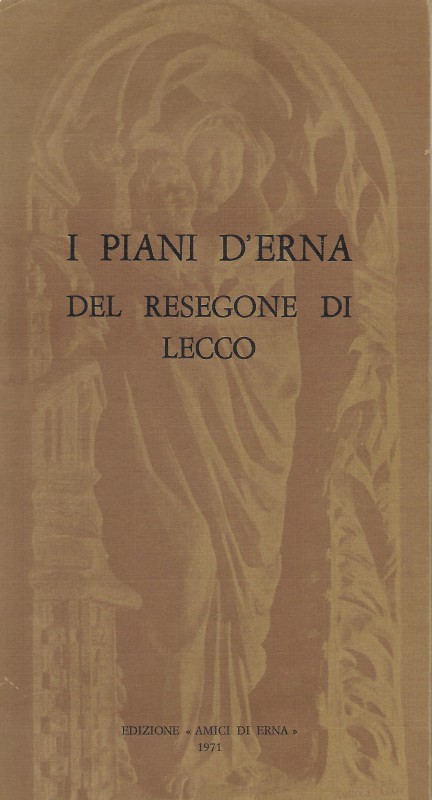

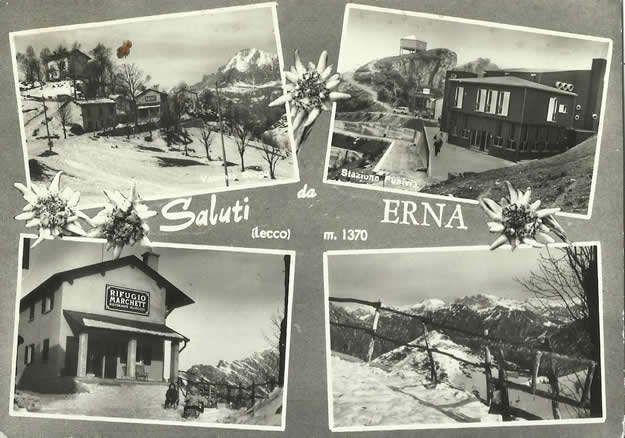

In quanto a Erna, la funivia che parte da Versasio è ancora qui a testimoniare i progetti di quegli anni Sessanta. L’impianto, inaugurato nel 1965, doveva essere il primo intervento di un piano per realizzare il quale venne costituita la Sper (Società per lo sviluppo dei Piani d’Erna). Di fatto, l’operazione finì con l’arenarsi, probabilmente anche per la stessa prematura scomparsa di Beretta, avvenuta nell’ottobre 1972, quando fu colto da un malore mentre si trovava in vacanza in Senegal. Circa un anno prima – il colophon parla di novembre 1971 – era uscito in mille esemplari numerati un volumetto dal formato anomalo e di un centinaio di pagine, curato da un’associazione degli “Amici di Erna e con testi degli storici Angelo Borghi e Amanzio Aondio, nomi ricorsi più volte in questa rubrica, e dello stesso Beretta che appunto illustrava il piano di sviluppo della località che pareva ormai avere perso slancio e occorreva quindi rinverdirne le qualità.

Circa un anno prima – il colophon parla di novembre 1971 – era uscito in mille esemplari numerati un volumetto dal formato anomalo e di un centinaio di pagine, curato da un’associazione degli “Amici di Erna e con testi degli storici Angelo Borghi e Amanzio Aondio, nomi ricorsi più volte in questa rubrica, e dello stesso Beretta che appunto illustrava il piano di sviluppo della località che pareva ormai avere perso slancio e occorreva quindi rinverdirne le qualità. «Ai massicci torrioni del Resegone di Lecco, dal lato che guarda la città, si appoggia un pianoro bastionato che dal basso rimane quasi invisibile. E’ questo il piano di Erna, verdeggiante complesso di aspre chine e tondeggianti colli detti zucchi, spaccati dai solchi dei ruscelli, difeso a oriente e ad occidente dalle giogaie del Serrada e dalla cresta del Pizzo. (…) Non è un vero e proprio piano quello di Erna, e troppo esile. Ad osservarlo dalle torri del Serrada sembra un terrazzino sporgente sulla città. Ma si sa che da noi piano indica piuttosto, tra i dirupi, una zona verde più o meno usufruibile e coltivabile: qui la tenacia del montanaro ha visto piani tutti i fazzoletti di terra utili alla sua sopravvivenza».

«Ai massicci torrioni del Resegone di Lecco, dal lato che guarda la città, si appoggia un pianoro bastionato che dal basso rimane quasi invisibile. E’ questo il piano di Erna, verdeggiante complesso di aspre chine e tondeggianti colli detti zucchi, spaccati dai solchi dei ruscelli, difeso a oriente e ad occidente dalle giogaie del Serrada e dalla cresta del Pizzo. (…) Non è un vero e proprio piano quello di Erna, e troppo esile. Ad osservarlo dalle torri del Serrada sembra un terrazzino sporgente sulla città. Ma si sa che da noi piano indica piuttosto, tra i dirupi, una zona verde più o meno usufruibile e coltivabile: qui la tenacia del montanaro ha visto piani tutti i fazzoletti di terra utili alla sua sopravvivenza». Così comincia il racconto di Borghi e Aondio che ci accompagna lungo secoli di storia, zigzagando tra una serie di toponimi dei quali ormai non si ha nemmeno più memoria e soffermandosi sui momenti più importanti di quella piccola località che sostanzialmente era semplicemente un’alpe. Dalle ombre, vero, un po’ inquietanti di quelle rocce incombenti e «il Pizzo è così, sembra raffigurare la natura che deve essere capita e regolata». Il Pizzo, naturalmente è quello d’Erna. Sul quale, nel 1609, «la prima spedizione alpinistica sul Resegone», venne posta una croce: «Era l’epoca della Controriforma e del trionfo della Croce di Lepanto; l’epoca in cui il demonio scatenava le sue ire con il flagello dell’eresia, della stregoneria ed anche della natura sconvolgente, che i semplici paesani andavano a placare col simbolo del Dio superiore a tutte le forze».

Così comincia il racconto di Borghi e Aondio che ci accompagna lungo secoli di storia, zigzagando tra una serie di toponimi dei quali ormai non si ha nemmeno più memoria e soffermandosi sui momenti più importanti di quella piccola località che sostanzialmente era semplicemente un’alpe. Dalle ombre, vero, un po’ inquietanti di quelle rocce incombenti e «il Pizzo è così, sembra raffigurare la natura che deve essere capita e regolata». Il Pizzo, naturalmente è quello d’Erna. Sul quale, nel 1609, «la prima spedizione alpinistica sul Resegone», venne posta una croce: «Era l’epoca della Controriforma e del trionfo della Croce di Lepanto; l’epoca in cui il demonio scatenava le sue ire con il flagello dell’eresia, della stregoneria ed anche della natura sconvolgente, che i semplici paesani andavano a placare col simbolo del Dio superiore a tutte le forze». Naturalmente, sappiamo che la frequentazione di Erna è antichissima, che in questa zona si scavarono le prime miniere, anche se gli insediamenti abitativi sono più recenti. I registri parrocchiali risalgono fino al Cinquecento, ma chissà. E comunque era battuta da minatori, carbonai, contadini, d’estate vi salivano i bergamini, c’erano le calchere e nell’Ottocento anche una fabbrica clandestina di polvere da sparo; c’erano poi i traffici di passaggio come la località “Ospitale” fa pensare, lungo la rete di sentieri che collegava Lecco con Morterone e le valli bergamasche. In quanto a strade, inoltre, già nell’Ottocento si verificò qualche problema per il collegamento con la Val Boazzo, tema anche di questi tempi abbastanza “caldo”: «Da Versasio la strada del Bar del Lupo conduceva al fiume Caldone, tenendosi in piano per un chilometro; un’altra strada saliva invece al fiume dalla Bonacina. Poteva essere una comodità avere un ponte stabile anche con le piene del fiume Boazzo, laddove le acque erano così fredde “che infondendovi… un vetro, questo immantinente si rompe”. Nel settembre 1887 sette capifamiglia (…) chiedevano il ponte al comune di Acquate, per maggior comodità nel recarsi al mercato di Lecco. (…) Le cose andarono per le lunghe. (…) Il ponte alla fine venne costruito dalla società elettrica Orobia».

Naturalmente, sappiamo che la frequentazione di Erna è antichissima, che in questa zona si scavarono le prime miniere, anche se gli insediamenti abitativi sono più recenti. I registri parrocchiali risalgono fino al Cinquecento, ma chissà. E comunque era battuta da minatori, carbonai, contadini, d’estate vi salivano i bergamini, c’erano le calchere e nell’Ottocento anche una fabbrica clandestina di polvere da sparo; c’erano poi i traffici di passaggio come la località “Ospitale” fa pensare, lungo la rete di sentieri che collegava Lecco con Morterone e le valli bergamasche. In quanto a strade, inoltre, già nell’Ottocento si verificò qualche problema per il collegamento con la Val Boazzo, tema anche di questi tempi abbastanza “caldo”: «Da Versasio la strada del Bar del Lupo conduceva al fiume Caldone, tenendosi in piano per un chilometro; un’altra strada saliva invece al fiume dalla Bonacina. Poteva essere una comodità avere un ponte stabile anche con le piene del fiume Boazzo, laddove le acque erano così fredde “che infondendovi… un vetro, questo immantinente si rompe”. Nel settembre 1887 sette capifamiglia (…) chiedevano il ponte al comune di Acquate, per maggior comodità nel recarsi al mercato di Lecco. (…) Le cose andarono per le lunghe. (…) Il ponte alla fine venne costruito dalla società elettrica Orobia». E ci sono naturalmente le leggende come quelle dell’eremita che ricorda «la “historia de frate Agnolo de Christu Jesu”, uno dei molti laici che si ritiravano a far penitenza sulle montagne, come S. Miro di Canzo. Sopravvenuta la peste [nel Quattrocento] il povero eremita era rimasto senza il soccorso delle elemosine degli abitanti; la mano di Dio mosse allora una cerva a portarsi alla grotta per offrire il suo latte al santo penitente. In seguito gli abitanti dei dintorni si rivolsero al loro frate Agnolo, che li confortò alla fede in Dio attraverso S. Egidio e li aiutò coi medicamenti a debellare il male».

E ci sono naturalmente le leggende come quelle dell’eremita che ricorda «la “historia de frate Agnolo de Christu Jesu”, uno dei molti laici che si ritiravano a far penitenza sulle montagne, come S. Miro di Canzo. Sopravvenuta la peste [nel Quattrocento] il povero eremita era rimasto senza il soccorso delle elemosine degli abitanti; la mano di Dio mosse allora una cerva a portarsi alla grotta per offrire il suo latte al santo penitente. In seguito gli abitanti dei dintorni si rivolsero al loro frate Agnolo, che li confortò alla fede in Dio attraverso S. Egidio e li aiutò coi medicamenti a debellare il male».

Ed è leggenda anche quella che si è tramandata sul boscaiolo Giovanni detto “Cecaj della Costa” che nel 1923, mentre tagliava il bosco in una zona chiamata Nufasée, «udiva continuamente diffondersi nel cuore della notte lamenti e richiami di aiuto».

Non lo è invece, leggenda, la storia di un tal Luigi Confalonieri «partito il 31 ottobre 1887 da Milano per compiere una escursione al Resegone. Doveva essere un patito della fotografia, ancora poco diffusa, perché aveva con sé un arsenale di macchine fotografiche. Il giovane trentenne aveva pernottato all’osteria di Morterone ed era poi salito verso la cima del Resegone. Poiché il 4 novembre non era ancora rientrato, famigliari e Prefettura cominciarono le ricerche, cui furono interessati anche il sindaco e il parroco di Acquate. (…) Fu solo l’anno dopo che, disboscando il Nufasée, il concittadino Battista Invernizzi di Costa rinveniva il povero alpinista caduto dalle rocce sovrastanti.» Una delle prime vittime dell’alpinismo ufficiale e dilettante che alla fine dell’Ottocento cominciava a interessare anche le nostre montagne.

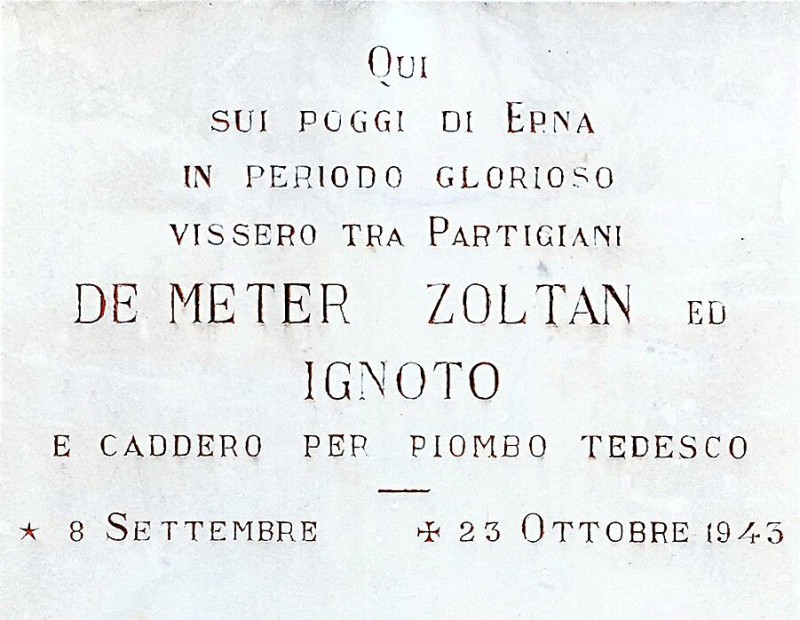

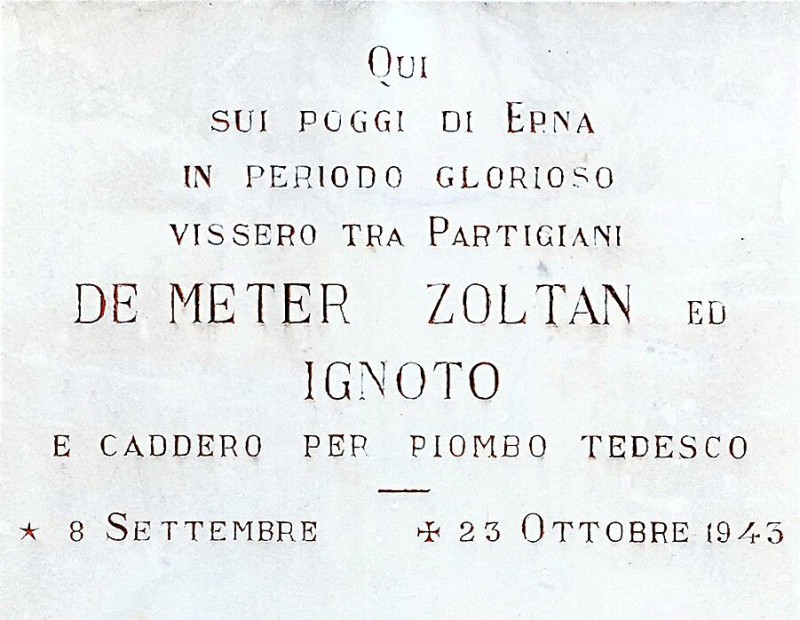

Per la storia recente, i Piani d’Erna sono ricordati per la “battaglia” tra i partigiani, che lassù avevano costituito le prime bande nel settembre 1943, e i nazifascisti che nel successivo mese di ottobre si misero a rastrellare la montagna. I tedeschi arrivarono il 16 ottobre per salire in Valsassina e in Valtorta, perlustrare il lago, chiudere le vie di fuga invadere Acquate, Malnago e Costa: «I partigiani di Erna, come altrove, avevano tentato di sottrarsi all’accerchiamento; la maggior parte ci riesce, ma altri impegnano il nemico un po’ dovunque, alla Stoppani, al Fo, al Cornello di Belledo, alla Rovinata. (…) Al mattino del 20 i tedeschi da Boazzo vengono a congiungersi con gli altri saliti da Costa. Ai Piani ci sono ancora alcuni partigiani. (….) Si va avanti per ore». Poi, la ritirata dei partigiani «coperti da due giovani, venuti da lontano e disposti ormai da tempo a dimenticare la propria casa. Sono un rumeno, Demetrio Zoltan, venuto pare dalla Jugoslavia, ed un ignoto francese.» che decisero di sacrificarsi e vennero infine uccisi dai nemici. A ricordarli c’è una piccola lapide affissa sul muro esterno della chiesetta del villaggio di Erna.

La chiesa venne edificata nel Settecento soprattutto per fornire un luogo di culto a «a pastori e montanari che ne quattro mesi estivi dimorano su quell’alpi, onde possano almeno ne giorni festivi udire la Santa Messa.» Già nell’Ottocento, però, la chiesetta andava verso il degrado. Restaurata nel 1923, venne devastata durante la battaglia del 1943 e rimessa in sesto nel 1946 fino a un complessivo intervento di restauro nel 1966, proprio mentre prendeva corpo un futuro diverso per la località. All’interno, sono appese alle pareti laterali le stazioni della Via Crucis dipinte da Orlando Sora (1903-1981), all’epoca il pittore di riferimento della borghesia lecchese, mentre all’altare c’è una Madonna della Neve scolpita dal comasco Angelo Casati (1915-1998). Le une e l’altra, opere che il volumetto degli “Amici di Erna” ci presenta in maniera esauriente, sottolineano in questo modo l’entrata dell’antica chiesetta nella modernità: «Rimane da augurarsi – era la conclusione degli autori – che la chiesetta di Erna ritorni dunque a fermare in quel piccolo brano di terra il sogno di una semplice pace, lontana dall’orrore disumano delle guerre e da quello non meno degradante dello sconvolgimento dilagante dell’equilibrio naturale.» Parole di oltre mezzo secolo fa.

Come detto, però, il volumetto intendeva presentare la “nuova Erna”, «ultimo capitolo e forse il decisivo» della sua storia». Un tentativo – s’è detto - di rilanciare quel progetto di sviluppo che probabilmente stentava a decollare come i suoi promotori avevano sperato.

Abbiamo parlato di Angelo Beretta. Con lui, c’erano altri professionisti, tra cui l’ingegner Gianfranco Gotti. Per raccordare la città con i Piani scartarono l’ipotesi di una strada carrozzabile «non tanto per l’ingente costo sproporzionato allo sviluppo previsto, ma soprattutto per evitare la mania ormai patologica connessa all’uso dell’autovettura, addirittura in alta montagna.» Si propese dunque per una funivia, «un’unica ardita campata bifune, allestita dalla Badoni di Lecco, secondo le migliori tecniche usate sulle montagne alpine. I cavi, con una lunghezza di 1695 metri, superano un dislivello di 725 metri; in 4 minuti le cabine da trenta posti raggiungono la stazione d’arrivo a quota 1300».

Per la conca, si guardava in direzione turistica ma anche residenziale: «Un centro di vita direttamente abitato anche parzialmente nel tempo dagli stessi cittadini avrebbe certo favorito il richiamo turistico e l’uso collettivo delle bellezze e dei servizi godibili ai piani d’Erna».

Nell’immaginare il futuro dell’area venne coinvolto un architetto allora di grande fama e prestigio: Gianfranco Macc Gelatti. I lecchesi lo ricorderanno probabilmente anche per l’ipotesi di un doppio tunnel sotto il lago per risolvere il problema dell’attraversamento viabilistico di Lecco, un progetto redatto nel 1972 in collaborazione con gli architetti lecchesi Carlo Wilhelm e Aldo Paramatti. Il piano di sviluppo veniva spiegato così: «Ai fini dell’edificazione si sono introdotte norme di altezze ed indici che tendono a diminuire al massimo la densità. (…) Ma per non dar vita al fenomeno tanto diffuso della polverizzazione edilizia, che incentiva l’individualismo e toglie vaste superfici alla collettività (…) viene definito un perimetro entro il quale si deve concentrare l’edificazione, formando così dei villaggi dalla caratteristica denominazione: Funivia, Bocchetta, Romini, Laghetto; Tegga e Ospedale. Il collegamento tra i villaggi è assicurato da una serie di passaggi pedonali e da una strada primaria provvista di parcheggi dislocati secondo i nuclei abitati; una strada sempre pedonale solo di passaggio e solo per emergenza da usare con veicoli. (…) Aree per scuola e attrezzature comuni, chiesa, alberghi ecc. fanno da cerniera tra i villaggi, immersi nel verde.» Al di fuori dell’area edificata, il declivio che risale verso il Passo del Giogo (e cioè del Giuff, ndr) sarebbe stato «riservato completamente alle attrezzature sportive per il pubblico. (…) Il declivio di Pesciola avrebbe il compito di assicurare ad Erna un richiamo non solo estivo ma anche invernale, con l’installazione di tre ski-lift, di cinque piste e di altri elementi creativi».

Il piano di sviluppo veniva spiegato così: «Ai fini dell’edificazione si sono introdotte norme di altezze ed indici che tendono a diminuire al massimo la densità. (…) Ma per non dar vita al fenomeno tanto diffuso della polverizzazione edilizia, che incentiva l’individualismo e toglie vaste superfici alla collettività (…) viene definito un perimetro entro il quale si deve concentrare l’edificazione, formando così dei villaggi dalla caratteristica denominazione: Funivia, Bocchetta, Romini, Laghetto; Tegga e Ospedale. Il collegamento tra i villaggi è assicurato da una serie di passaggi pedonali e da una strada primaria provvista di parcheggi dislocati secondo i nuclei abitati; una strada sempre pedonale solo di passaggio e solo per emergenza da usare con veicoli. (…) Aree per scuola e attrezzature comuni, chiesa, alberghi ecc. fanno da cerniera tra i villaggi, immersi nel verde.» Al di fuori dell’area edificata, il declivio che risale verso il Passo del Giogo (e cioè del Giuff, ndr) sarebbe stato «riservato completamente alle attrezzature sportive per il pubblico. (…) Il declivio di Pesciola avrebbe il compito di assicurare ad Erna un richiamo non solo estivo ma anche invernale, con l’installazione di tre ski-lift, di cinque piste e di altri elementi creativi».

Veniva ipotizzato l’insediamento di circa 2500 abitanti «che potrebbero godere di una quasi completa autonomia rispetto al resto della città» rimanendo comunque quale obiettivo principale «il lancio turistico dei piani».

Alla fine del 1971, pochi mesi prima di morire, Beretta considerava come negli ultimi tre anni il progetto fosse stato attuato «con una certa lentezza. (…) Poche case sono sorte, forse non sempre in armonia con le tipiche forme edilizie proprie alla montagna e alla nostra e rude montagna», ma «qualcosa si deve pur lasciare al gusto personale». E «anche le attrezzatture turistiche sono ancora relative, ma intanto si è provveduto al rimboschimento di molte zone, che offrono il miglior paesaggio estivo, e qua e là ricompare la selvaggina che un tempo popolava il nostro Resegone. E questo è un buon segno; perché se la natura si ridesta, il recupero dell’ambiente si pone come il primo e più sostanziale elemento perché il cittadino sia stimolato all’incontro e l’incontro divenga un positivo connubio».

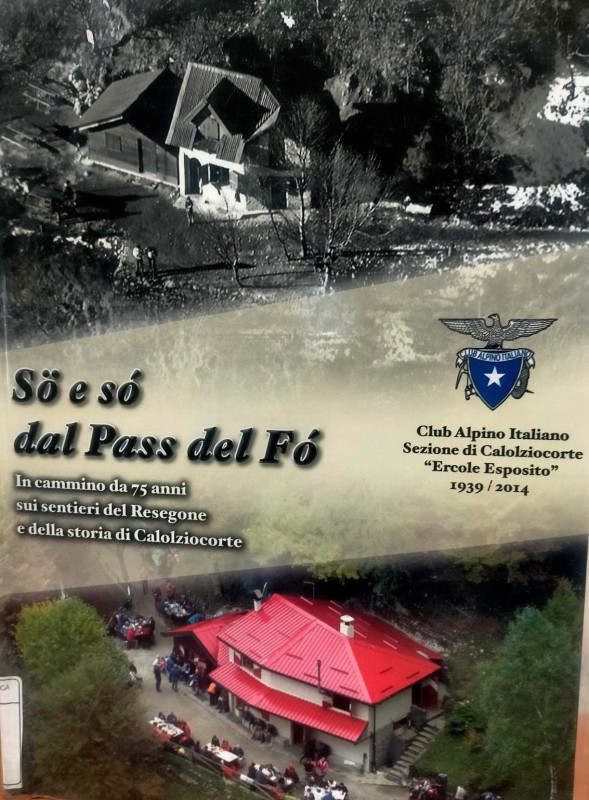

Nel libro pubblicato dal Cai di Calolziocorte per i suoi 75 anni (“Sö e só dal Pass del Fó”, 2014), Luca Rota ci ricorda che il progetto prevedeva anche la realizzazione di un ospedale e di un eliporto e pure che le intenzioni iniziali fossero di prolungare la funivia addirittura fino alla vetta del Resegone. Alla fine, quell’idea non decollò mai. Per qualche anno, ai Piani d’Erna, si è anche sciato, ma poi la neve è venuta completamente a mancare e altre località più attrezzate erano diventate nel frattempo più vicine. Gli ski-lift sono rimasti a lungo a ricordare un’epoca perduta e nel 2020 finalmente smantellati. Le nuove case sono fortunatamente rimaste pochissime. A differenza, per esempio, di quanto accaduto ai Piani Resinelli. La funivia ed Erna avrebbero in seguito attraversato altre vicissitudini che sarebbero argomento per un altro racconto.

Alla fine, quell’idea non decollò mai. Per qualche anno, ai Piani d’Erna, si è anche sciato, ma poi la neve è venuta completamente a mancare e altre località più attrezzate erano diventate nel frattempo più vicine. Gli ski-lift sono rimasti a lungo a ricordare un’epoca perduta e nel 2020 finalmente smantellati. Le nuove case sono fortunatamente rimaste pochissime. A differenza, per esempio, di quanto accaduto ai Piani Resinelli. La funivia ed Erna avrebbero in seguito attraversato altre vicissitudini che sarebbero argomento per un altro racconto.

Del resto, gli anni Sessanta erano quelli lì. Luca Rota commenta: «Era un progetto francamente utopico» con il quale «rilanciare la località e di farlo alla grande, seppur con intendimenti in qualche modo avanzati, di sentore contemporaneo. Erna doveva diventare una vera e propria città satellite di Lecco, in quota, al fine di attirare il maggior numero possibile di turisti anche da lontano. (…) Era una visione del progresso urbano tipica di quegli anni di intenso boom economico nel quale pareva che le idee più difficili potessero diventare realtà». Lo stesso Beretta sottolineava come «anche Lecco immaginò più volte di avvicinare, o contaminare come spesso a torto o a ragione si volle dire - la natura circostante all’abitato: funicolari o funivie al Monte Barro, ai Piani Resinelli, al Resegone».

Era l’epoca dello sviluppo forsennato: ai Piani Resinelli, per esempio, s’innalzava quell’incongruo grattacielo che, come il “cubotto” di Valbrona che si affaccia sul lago, continua a ferire la nostra vista. Per non parlare di certi alveari in Valsassina. E da parte sua, un imprenditore milanese dal sangue blu acquistava il vecchio paese di Consonno sulle colline brianzole per trasformarlo in una sorta di grande luna park, un paradiso dello svago oggi ridotto a villaggio fantasma.

Erano gli anni Sessanta del Novecento quando infatti si ipotizzò un piano di sviluppo della località. Tra i promotori vi era l’ingegnere lecchese Angelo Beretta, ricordato come imprenditore e politico illuminato, fondatore di una fabbrica di mobili in ferro poi trasformata nella gloriosa “Beretta Caldaie”, azienda da qualche anno acquisita dalla Riello e sulla quale proprio in queste ultime settimane si sono dispiegati nuvoloni minacciosi. Beretta fu assessore comunale nella giunta del sindaco Angelo Bonaiti; promotore del Tennis club Lecco; animatore culturale e patrocinatore di una libreria della quale non riuscì a vedere l’apertura, morendo improvvisamente prima dell’inaugurazione: il progetto fu continuato dallo storico e docente Aroldo Benini che scelse il nome di “Libreria dell’Angelo” e cioè dell’Angelo Beretta, «perché così – ebbe a spiegare – l’avrebbero chiamata i lecchesi».

Ed è leggenda anche quella che si è tramandata sul boscaiolo Giovanni detto “Cecaj della Costa” che nel 1923, mentre tagliava il bosco in una zona chiamata Nufasée, «udiva continuamente diffondersi nel cuore della notte lamenti e richiami di aiuto».

Non lo è invece, leggenda, la storia di un tal Luigi Confalonieri «partito il 31 ottobre 1887 da Milano per compiere una escursione al Resegone. Doveva essere un patito della fotografia, ancora poco diffusa, perché aveva con sé un arsenale di macchine fotografiche. Il giovane trentenne aveva pernottato all’osteria di Morterone ed era poi salito verso la cima del Resegone. Poiché il 4 novembre non era ancora rientrato, famigliari e Prefettura cominciarono le ricerche, cui furono interessati anche il sindaco e il parroco di Acquate. (…) Fu solo l’anno dopo che, disboscando il Nufasée, il concittadino Battista Invernizzi di Costa rinveniva il povero alpinista caduto dalle rocce sovrastanti.» Una delle prime vittime dell’alpinismo ufficiale e dilettante che alla fine dell’Ottocento cominciava a interessare anche le nostre montagne.

Per la storia recente, i Piani d’Erna sono ricordati per la “battaglia” tra i partigiani, che lassù avevano costituito le prime bande nel settembre 1943, e i nazifascisti che nel successivo mese di ottobre si misero a rastrellare la montagna. I tedeschi arrivarono il 16 ottobre per salire in Valsassina e in Valtorta, perlustrare il lago, chiudere le vie di fuga invadere Acquate, Malnago e Costa: «I partigiani di Erna, come altrove, avevano tentato di sottrarsi all’accerchiamento; la maggior parte ci riesce, ma altri impegnano il nemico un po’ dovunque, alla Stoppani, al Fo, al Cornello di Belledo, alla Rovinata. (…) Al mattino del 20 i tedeschi da Boazzo vengono a congiungersi con gli altri saliti da Costa. Ai Piani ci sono ancora alcuni partigiani. (….) Si va avanti per ore». Poi, la ritirata dei partigiani «coperti da due giovani, venuti da lontano e disposti ormai da tempo a dimenticare la propria casa. Sono un rumeno, Demetrio Zoltan, venuto pare dalla Jugoslavia, ed un ignoto francese.» che decisero di sacrificarsi e vennero infine uccisi dai nemici. A ricordarli c’è una piccola lapide affissa sul muro esterno della chiesetta del villaggio di Erna.

La chiesa venne edificata nel Settecento soprattutto per fornire un luogo di culto a «a pastori e montanari che ne quattro mesi estivi dimorano su quell’alpi, onde possano almeno ne giorni festivi udire la Santa Messa.» Già nell’Ottocento, però, la chiesetta andava verso il degrado. Restaurata nel 1923, venne devastata durante la battaglia del 1943 e rimessa in sesto nel 1946 fino a un complessivo intervento di restauro nel 1966, proprio mentre prendeva corpo un futuro diverso per la località. All’interno, sono appese alle pareti laterali le stazioni della Via Crucis dipinte da Orlando Sora (1903-1981), all’epoca il pittore di riferimento della borghesia lecchese, mentre all’altare c’è una Madonna della Neve scolpita dal comasco Angelo Casati (1915-1998). Le une e l’altra, opere che il volumetto degli “Amici di Erna” ci presenta in maniera esauriente, sottolineano in questo modo l’entrata dell’antica chiesetta nella modernità: «Rimane da augurarsi – era la conclusione degli autori – che la chiesetta di Erna ritorni dunque a fermare in quel piccolo brano di terra il sogno di una semplice pace, lontana dall’orrore disumano delle guerre e da quello non meno degradante dello sconvolgimento dilagante dell’equilibrio naturale.» Parole di oltre mezzo secolo fa.

Come detto, però, il volumetto intendeva presentare la “nuova Erna”, «ultimo capitolo e forse il decisivo» della sua storia». Un tentativo – s’è detto - di rilanciare quel progetto di sviluppo che probabilmente stentava a decollare come i suoi promotori avevano sperato.

Abbiamo parlato di Angelo Beretta. Con lui, c’erano altri professionisti, tra cui l’ingegner Gianfranco Gotti. Per raccordare la città con i Piani scartarono l’ipotesi di una strada carrozzabile «non tanto per l’ingente costo sproporzionato allo sviluppo previsto, ma soprattutto per evitare la mania ormai patologica connessa all’uso dell’autovettura, addirittura in alta montagna.» Si propese dunque per una funivia, «un’unica ardita campata bifune, allestita dalla Badoni di Lecco, secondo le migliori tecniche usate sulle montagne alpine. I cavi, con una lunghezza di 1695 metri, superano un dislivello di 725 metri; in 4 minuti le cabine da trenta posti raggiungono la stazione d’arrivo a quota 1300».

Per la conca, si guardava in direzione turistica ma anche residenziale: «Un centro di vita direttamente abitato anche parzialmente nel tempo dagli stessi cittadini avrebbe certo favorito il richiamo turistico e l’uso collettivo delle bellezze e dei servizi godibili ai piani d’Erna».

Nell’immaginare il futuro dell’area venne coinvolto un architetto allora di grande fama e prestigio: Gianfranco Macc Gelatti. I lecchesi lo ricorderanno probabilmente anche per l’ipotesi di un doppio tunnel sotto il lago per risolvere il problema dell’attraversamento viabilistico di Lecco, un progetto redatto nel 1972 in collaborazione con gli architetti lecchesi Carlo Wilhelm e Aldo Paramatti.

Veniva ipotizzato l’insediamento di circa 2500 abitanti «che potrebbero godere di una quasi completa autonomia rispetto al resto della città» rimanendo comunque quale obiettivo principale «il lancio turistico dei piani».

Alla fine del 1971, pochi mesi prima di morire, Beretta considerava come negli ultimi tre anni il progetto fosse stato attuato «con una certa lentezza. (…) Poche case sono sorte, forse non sempre in armonia con le tipiche forme edilizie proprie alla montagna e alla nostra e rude montagna», ma «qualcosa si deve pur lasciare al gusto personale». E «anche le attrezzatture turistiche sono ancora relative, ma intanto si è provveduto al rimboschimento di molte zone, che offrono il miglior paesaggio estivo, e qua e là ricompare la selvaggina che un tempo popolava il nostro Resegone. E questo è un buon segno; perché se la natura si ridesta, il recupero dell’ambiente si pone come il primo e più sostanziale elemento perché il cittadino sia stimolato all’incontro e l’incontro divenga un positivo connubio».

Nel libro pubblicato dal Cai di Calolziocorte per i suoi 75 anni (“Sö e só dal Pass del Fó”, 2014), Luca Rota ci ricorda che il progetto prevedeva anche la realizzazione di un ospedale e di un eliporto e pure che le intenzioni iniziali fossero di prolungare la funivia addirittura fino alla vetta del Resegone.

Del resto, gli anni Sessanta erano quelli lì. Luca Rota commenta: «Era un progetto francamente utopico» con il quale «rilanciare la località e di farlo alla grande, seppur con intendimenti in qualche modo avanzati, di sentore contemporaneo. Erna doveva diventare una vera e propria città satellite di Lecco, in quota, al fine di attirare il maggior numero possibile di turisti anche da lontano. (…) Era una visione del progresso urbano tipica di quegli anni di intenso boom economico nel quale pareva che le idee più difficili potessero diventare realtà». Lo stesso Beretta sottolineava come «anche Lecco immaginò più volte di avvicinare, o contaminare come spesso a torto o a ragione si volle dire - la natura circostante all’abitato: funicolari o funivie al Monte Barro, ai Piani Resinelli, al Resegone».

Era l’epoca dello sviluppo forsennato: ai Piani Resinelli, per esempio, s’innalzava quell’incongruo grattacielo che, come il “cubotto” di Valbrona che si affaccia sul lago, continua a ferire la nostra vista. Per non parlare di certi alveari in Valsassina. E da parte sua, un imprenditore milanese dal sangue blu acquistava il vecchio paese di Consonno sulle colline brianzole per trasformarlo in una sorta di grande luna park, un paradiso dello svago oggi ridotto a villaggio fantasma.

Dario Cercek