SCAFFALE LECCHESE/247: oggi, nel 1976, moriva Ugo Bartesaghi. La sua storia

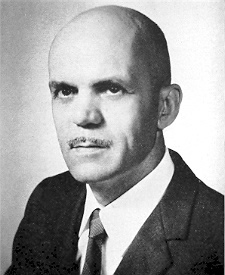

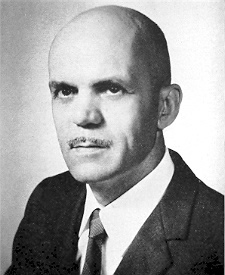

Il 16 marzo 1976, si toglieva la vita Ugo Bartesaghi, già sindaco democristiano di Lecco dal 1948 al 1955 e parlamentare per quattro legislature. Le cronache dell’epoca ci dicono che venne trovato «strangolato da una cintura in una toilette del rapido Milano-Roma che lo riportava nella capitale» dove viveva con la moglie e il figlio. In quel fine settimana era tornato a Lecco per partecipare alle celebrazioni per l’assegnazione alla nostra città della medaglia d’argento al valor militare per la lotta di liberazione dal nazifascismo.

Aggiungono, le stesse cronache, che proprio in occasione di quella manifestazione, «i suoi amici lecchesi lo avevano ritrovato profondamente deluso e demoralizzato». Aveva 56 anni ed era stato il protagonista di una stagione politica lecchese ma anche di un clamoroso caso nazionale, quando nel 1954 da deputato democristiano venne espulso dal partito, transitò nel gruppo misto e approdò infine nella fila del Pci come indipendente.

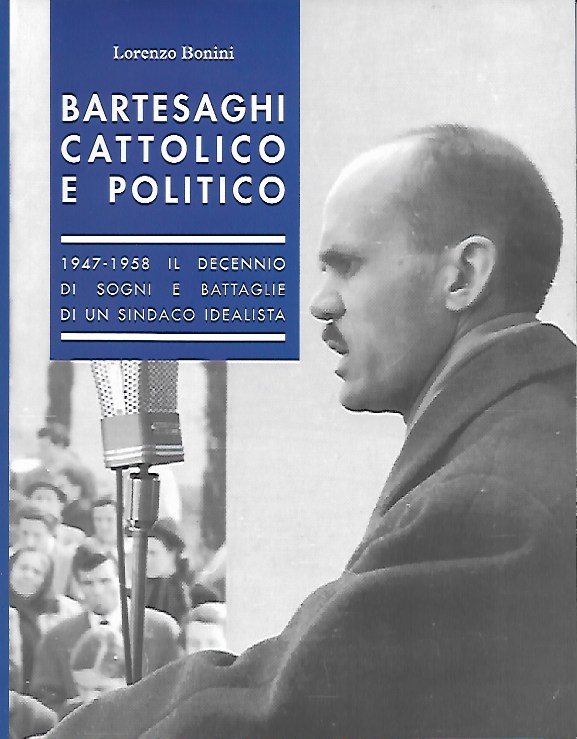

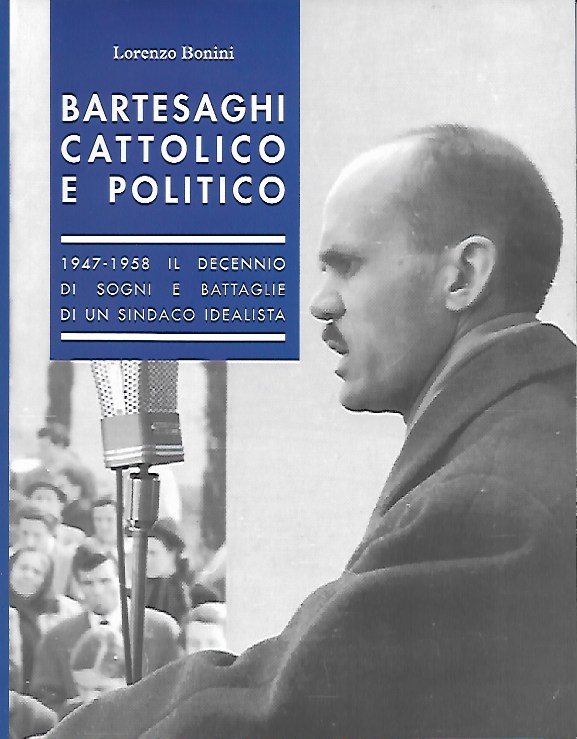

Oggi, abituati come siamo a cambi di casacca repentini per semplici opportunismo o interessi personali, potrebbe non sorprenderci. Allora era qualcosa di clamoroso, se non già scandaloso, inimmaginabile. E così «la figura di Bartesaghi finirà col tempo per appiattirsi su uno schema umano di assurda banalità. Il cattolico che era finito tra i comunisti e aveva vissuto una crisi di coscienza. Niente di più lontano da un uomo che aveva avuto invece il coraggio di attraversare in solitaria (o quasi) ampie praterie politiche, non alla ricerca di poltrone (non ne ebbe mai) quanto piuttosto di un ideale democratico che era il frutto di ripensamenti sereni, profondi e consapevoli»: è il giudizio con il quale il giornalista lecchese Lorenzo Bonini conclude il libro che ormai tre anni fa ha dedicato al politico lecchese (“Bartesaghi cattolico e politico. 1947-1958: il decennio di sogni e battaglie di un sindaco idealista”, editore Cattaneo).

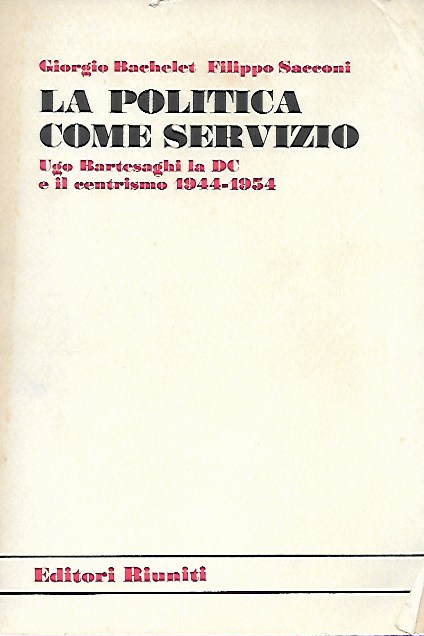

E così «la figura di Bartesaghi finirà col tempo per appiattirsi su uno schema umano di assurda banalità. Il cattolico che era finito tra i comunisti e aveva vissuto una crisi di coscienza. Niente di più lontano da un uomo che aveva avuto invece il coraggio di attraversare in solitaria (o quasi) ampie praterie politiche, non alla ricerca di poltrone (non ne ebbe mai) quanto piuttosto di un ideale democratico che era il frutto di ripensamenti sereni, profondi e consapevoli»: è il giudizio con il quale il giornalista lecchese Lorenzo Bonini conclude il libro che ormai tre anni fa ha dedicato al politico lecchese (“Bartesaghi cattolico e politico. 1947-1958: il decennio di sogni e battaglie di un sindaco idealista”, editore Cattaneo).  Quarant’anni prima, nel 1984, e quindi al primo decennio della morte ancora da compiersi, erano stati due docenti universitari, Giorgio Bachelet e Filippo Sacconi a pubblicare, con gli Editori Riuniti, “La politica come servizio. Ugo Bartesaghi, la Dc e il centrismo 1944-1954”: a testimoniare di come la vicenda dell’esponente politico lecchese avesse avuto una portata nazionale. Si legge nella prefazione: «Questo libro non vuol essere un avvio di biografia su un personaggio “minore” della nostra vita politica» ma «vuol semplicemente rendere testimonianza a una rara e singolare figura di uomo che, nel quadro di una severa moralità, visse la politica non solo come ricerca e cura della verità, ma come servizio doveroso e insostituibile alla vita associata. Ci rendiamo conto come, nella circostanza politica che stiamo attraversando oggi, una definizione come questa possa sembrare a taluni desueta; ma tale non suonava in quell’età di liberazione e di speranza». Già desueta quarant’anni fa, figuriamoci in questo nostro tempo.

Quarant’anni prima, nel 1984, e quindi al primo decennio della morte ancora da compiersi, erano stati due docenti universitari, Giorgio Bachelet e Filippo Sacconi a pubblicare, con gli Editori Riuniti, “La politica come servizio. Ugo Bartesaghi, la Dc e il centrismo 1944-1954”: a testimoniare di come la vicenda dell’esponente politico lecchese avesse avuto una portata nazionale. Si legge nella prefazione: «Questo libro non vuol essere un avvio di biografia su un personaggio “minore” della nostra vita politica» ma «vuol semplicemente rendere testimonianza a una rara e singolare figura di uomo che, nel quadro di una severa moralità, visse la politica non solo come ricerca e cura della verità, ma come servizio doveroso e insostituibile alla vita associata. Ci rendiamo conto come, nella circostanza politica che stiamo attraversando oggi, una definizione come questa possa sembrare a taluni desueta; ma tale non suonava in quell’età di liberazione e di speranza». Già desueta quarant’anni fa, figuriamoci in questo nostro tempo.

Bartesaghi era nato nel 1920: alla caduta del Fascismo e all’avvio della vita democratica nel nostro Paese si impose subito come uno dei protagonisti della vita politica lecchese, alla guida della Democrazia cristiana (che, in consiglio comunale, dal 1946 al 1948 era all’opposizione, essendo sindaco il socialista Giuseppe Mauri).

Erano gli anni in cui si disegnava il futuro, ma bisognava fare i conti anche con il passato, con il fascismo e le corresponsabilità degli italiani. Bartesaghi andava esprimendo concetti che ormai diamo per assodati ma che apparivano inconcepibili in un’epoca in cui si andava cercando un’assoluzione collettiva senza dover pagar dazio alcuno: del resto, la nuova “mitologia” raccontava di un popolo oppresso dalle volontà di un dittatore. Ma Bartesaghi puntualizzava: «Può davvero essere negata la corresponsabilità del popolo italiano nel sorgere, nell’affermarsi e nel degenerare del fascismo? E’ storicamente onesto dargli una generale assoluzione? (…) Si può pensare a un fenomeno storico di così lunga durata e di così tremende conseguenze (…) e pretendere di separare in essa un esiguo numero di assoluti ed esclusivi colpevoli, da una quasi totalità di incolpevoli?»

Ed è per questo – scrivono Bachelet e Sacconi - che sul tema dell’epurazione «al centro della battaglia [di Bartesaghi] sono le storture, le iniquità che derivano dai modi in cui l’epurazione viene attuata; il bersaglio sono i “settarismi”, le “faziosità”, lo spirito di “cieca vendetta”, a cui si attribuisce la responsabilità di snaturare i fini dell’opera intrapresa. Tipica espressione di tale atteggiamento è un articolo pubblicato il 28 ottobre ’45 sul Cisalpino: “Equità e buon senso nell’epurazione”. (…) Egli denuncia, non senza toni di drammatica enfasi, il fatto che ad essere colpiti dall’epurazione sono spesso i meno responsabili»

Pur senza fare sconti: quando il 25 aprile 1954, l’allora preside dell’istituto “Parini” avrebbe voluto «commemorare insieme “i caduti di tutte le guerre” compresi gli aderenti alla repubblica di Salò, Bartesaghi replicò senza dubbio alcuno: «una cosa è la doverosa pietà verso tutti i caduti, altra la mancanza di distinzione e di giudizio sulle cause ideali per cui la vita è stata data» Sono passati settant’anni e siamo ancora lì.

Il 1946 fu anche l’anno della scelta tra monarchia e repubblica: «Bartesaghi – leggiamo in Bachelet-Sacconi - si impegnò a fondo in quella decisiva battaglia politica: il modo in cui seppe condurla fu determinante e segnò gli inizi della sua ascesa pubblica». E fu «anche e soprattutto per suo impulso che la Dc di Lecco prese posizione a maggioranza, sia pure di stretta misura, per la repubblica».

Non dobbiamo comunque immaginarci un Bartesaghi progressista ante litteram. Su Stato confessionale o laico non aveva dubbi: «”Il nuovo Stato deve dichiararsi, per principio, cristiano. (…) Noi non vogliamo lo Stato laico”»

Dichiarazioni - ragionano gli stessi Bachelet e Sacconi – che «scoprono in lui una grave involuzione di tipo integralistico, ma al tempo stesso lo legano agli strati più arretrati e più massici delle “plebi cristiane” e alla borghesia conservatrice, facendone in qualche modo un leader carismatico». Che nel 1948, al rinnovo dell’amministrazione comunale dopo le dimissioni di Mauri in seguito al trionfo democristiano a livello nazionale, si impose nelle urne: «A lui in particolare, infatti, è dovuta la convergenza sulla Dc di tutte le associazioni e le correnti del mondo cattolico locale e, a un tempo, di quanti avevano accolto obtorto collo la precedente affermazione delle sinistre. Tanto che sul suo nome si rovesciò un numero di suffragi circa due volte e mezzo superiore a quello da lui ottenuto nelle elezioni del ’46 e di lunga misura più alto a quello di ogni altro membro della sua lista», E «la Dc sfiorò, ma non raggiunse, la maggioranza assoluta dei seggi.

Allora e per cinquant’anni – si sa – il sindaco non era eletto direttamente dai cittadini bensì dal consiglio comunale. E l’elezione di Bartesaghi sancì la rottura a tutto a campo con le sinistre nonostante «la sua aspirazione all’unità con tutte le forze della Resistenza».

Bartesaghi guiderà il Comune di Lecco per circa sei anni. Sono quelli della ricostruzione anche per la nostra città: «Si parla di quasi 150 appartamenti di edilizia popolare – registra Bonini - E ancora, il nuovo pozzo e gli acquedotti, l’impianto di smaltimento rifiuti al Bione, la pavimentazione di almeno una ventina di strade lecchesi, l’illuminazione pubblica» e poi le scuole, le fognature, la ripresa dei lavori per il ponte Nuovo completato nel 1955. E nel 1948 ci fu l’acquisto di Villa Eremo e dei terreni circostanti per la realizzazione di quel nuovo ospedale che sarebbe poi sorto mezzo secolo dopo. Anche se, oggi, di Bartesaghi sindaco si ricorda soprattutto la mobilitazione per il soccorso portato dai pescatori lecchesi al Polesine allagato, una vicenda divenuta leggenda. Nel 1953, il salto nazionale: venne infatti eletto deputato, pur mantenendo l’incarico di sindaco. E cominciò profilarsi le necessità di riprendere un dialogo interrotto: sarà la cifra del suo agire e ne determinerà il suo destino e non solo quello politico.

Nel 1953, il salto nazionale: venne infatti eletto deputato, pur mantenendo l’incarico di sindaco. E cominciò profilarsi le necessità di riprendere un dialogo interrotto: sarà la cifra del suo agire e ne determinerà il suo destino e non solo quello politico.

Per esempio, già nel 1952, inaugurando una lapide dedicata ad Antonio Stoppani e parlando dello scontro tra cattolici intransigenti e “conciliatoristi” ebbe a dire: «E’, quella della conciliazione, una delle istanze tra cui muove e da cui è mossa la storia; l’altra è la distinzione e la contrapposizione. (…) Angoscioso e implacabile è il tormento di chi sente e vive sinceramente la prima, quella della conciliazione, e tanto più quando la senta e la voglia servire mentre, per convinzione e per senso di responsabilità, appartiene manifestamente, deliberatamente e con onesta coerenza a uno dei due campi che sono in contrasto, vi è impegnato con tutte le ragioni del proprio credere e del proprio vivere».

Nel 1954, al presidente del suo gruppo parlamentare che era Aldo Moro, scrisse: «Si fa ogni giorno più drammaticamente necessario e urgente che la DC “vada” verso “la” sinistra». La chiosa di Bachelet-Sacconi: «Si può notare che Bartesaghi sembra farsi in sostanza sostenitore, con la forza polemica che gli conosciamo, di quella “pari dignità” che vent’anni dopo Moro giungerà a rivendicare per tutta la sinistra, comunisti compresi».

E fu nel dicembre di quello stesso 1954 che avvenne il grande “strappo”. La Camera era chiamata a votare a favore dalla Ueo, l’Unione dell’Europa Occidentale, un organismo in cui qualcuno vede l’embrione dell’Unione europea, ma che era più una sorta di intesa di carattere militare che in realtà non avrebbe avuto un futuro per via del ferreo controllo militare americano sul nostro continente. Temi peraltro drammaticamente attuali e drammaticamente proprio in questi giorni.

In politica estera, Bartesaghi spingeva per un dialogo tra l’Ovest e l’Est, tra le democrazie occidentali e l’Unione Sovietica «sulla base di un reciproco e garantito impegno di rinuncia all’impiego, in qualsiasi caso, della violenza nella risoluzione delle questioni internazionali, e particolarmente dei mezzi distruttivi di massa»

In questa cornice il deputato democristiano maturò il voto contrario sulla Ueo: quell’organismo - era il suo pensiero - avrebbe ostacolato la coesistenza pacifica e il dialogo con i Paesi dell’Est.

In realtà, nonostante le perplessità, non sarebbe stato aprioristicamente ostile al progetto. La mattina della discussione parlamentare, al suo ingresso in aula, Bartesaghi pare fosse intenzionato a votare a favore della Ueo. Ma gli sviluppi del dibattito, convinsero il politico lecchese a prendere una posizione appunto clamorosa: rompendo la disciplina di partito, votò contro.

Con lui c’era un altro democristiano che era figura non secondaria, Mario Melloni (era stato anche direttore del giornale “Il Popolo”, l’organo ufficiale della Dc). Anch’egli eletto nella circoscrizione Como-Sondrio-Varese.

«Pochi minuti dopo il voto – registrano Bachelet e Sacconi -, con procedura del tutto insolita, si riuniva in un’aula di Montecitorio la direzione del partito per decidere all’istante l’espulsione di Melloni e Bartesaghi il 23 dicembre 1954».

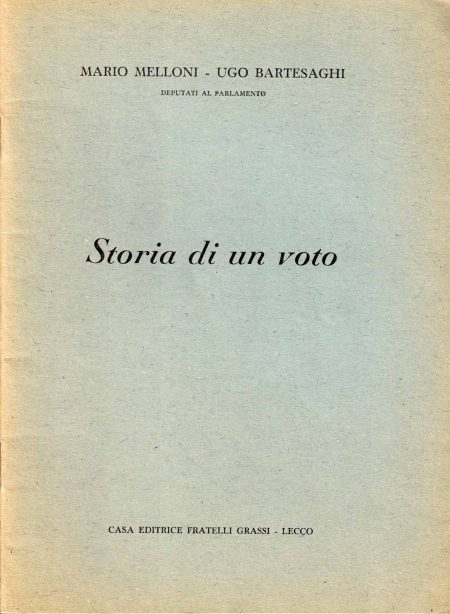

I due parlamentari, ormai ex democristiani continuarono a dare battaglia. Nel primo scorcio del 1955 pubblicarono un opuscolo – stampato dalla “Fratelli Grassi” di Lecco – sulla “Storia di un voto”, raccogliendo gli interventi che avevano tenuto a Montecitorio sulla vicenda Ueo «ritenendo con ciò di rispondere fedelmente alla loro coscienza di cattolici». Si legge nella breve introduzione: «le due posizioni si manifestarono diversamente nel tempo e nei modi; uno stesso sentimento e una stessa convinzione le animarono riguardo alle esigenze e alle condizioni di una politica estera realisticamente interprete delle profondi universali aspirazioni pacifiche dei popoli».

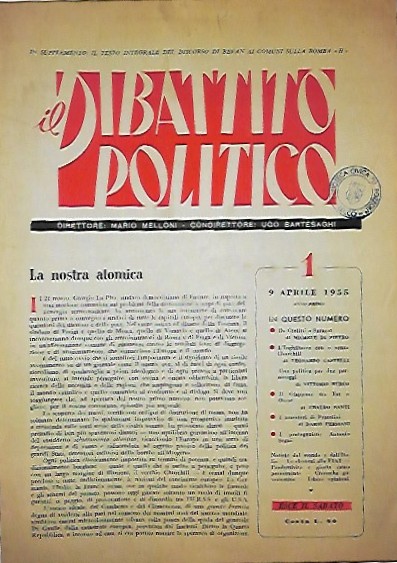

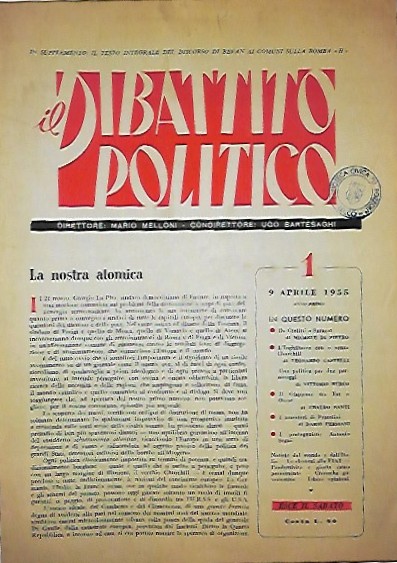

Nel primo scorcio del 1955 pubblicarono un opuscolo – stampato dalla “Fratelli Grassi” di Lecco – sulla “Storia di un voto”, raccogliendo gli interventi che avevano tenuto a Montecitorio sulla vicenda Ueo «ritenendo con ciò di rispondere fedelmente alla loro coscienza di cattolici». Si legge nella breve introduzione: «le due posizioni si manifestarono diversamente nel tempo e nei modi; uno stesso sentimento e una stessa convinzione le animarono riguardo alle esigenze e alle condizioni di una politica estera realisticamente interprete delle profondi universali aspirazioni pacifiche dei popoli».  Con lo stesso Melloni, inoltre fondò il giornale “Dibattito politico” che – scrive Bonini - «può essere definito come un vero e proprio laboratorio di idee per una nuova stagione riformista».

Con lo stesso Melloni, inoltre fondò il giornale “Dibattito politico” che – scrive Bonini - «può essere definito come un vero e proprio laboratorio di idee per una nuova stagione riformista».

Intanto si dimise dalla carica di sindaco. Il fossato con la Democrazia cristiana andava ormai allargandosi. Nelle elezioni amministrative del 1957, Bartesaghi guidò una lista civica, la prima della città che ottenne un buon risultato, mentre alle elezioni politiche del 1958, si candidò ancora per la Camera dei deputati ma in qualità di indipendente nella lista del Partito comunista.

Bartesaghi sarebbe rimasto in Parlamento fino al 1968 (tre legislature alla Camera e una al Senato), ma il suo grande momento era ormai passato. Non a caso, sia Bonini che Bachelet e Sacconi di quegli altri quindici anni da parlamentare non si occupano.

Se Melloni sarebbe rimasto sulla breccia per altri trent’anni, conosciuto dai più con lo pseudonimo di “Fortebraccio” con il quale firmava caustici corsivetti sul quotidiano del Pci (“l’Unità”), Bartesaghi sarebbe invece finito nell’ombra. Infine, la depressione e il gesto estremo, proprio negli anni in cui il suo disegno di un dialogo tra la Dc e le sinistre andava prendendo più corpo sulle gambe di quell’Aldo Moro al quale nel 1954 aveva scritto auspicando che la Dc andasse a “sinistra”. Suicidatosi nel 1976, quando già la vita politica italiana faceva i conti con il terrorismo, Bartesaghi non avrebbe visto l’assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse nel 1978.

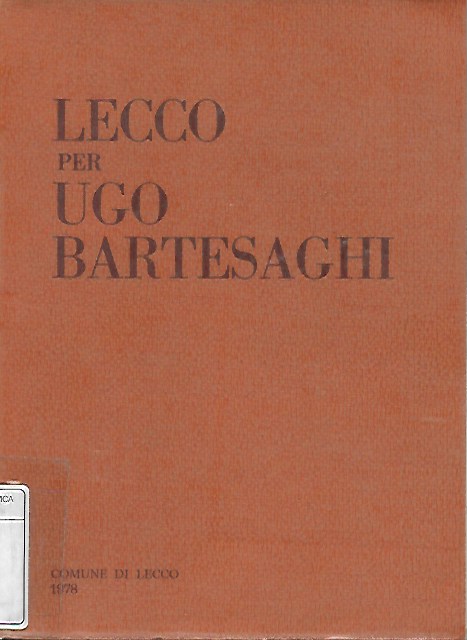

Valgano allora le parole di Giuseppe Resinelli, sindaco di Lecco dall’autunno 1976 al 1979: «Attraverso la politica, grazie alla politica, mediante la politica – diceva Resinelli - era pur sempre la Verità quella che egli ricercava. (…) La ricercava soprattutto nelle idee e, direi fondamentalmente, nell’atteggiarsi dei singoli Stati, nella loro politica estera: per la quale aveva una disposizione particolare. (…) Perché evidentemente dentro gli atteggiamenti degli Stati, Bartesaghi, che pur essendo uomo di parte era uomo di dialogo, cercava la verità. E la pace. Quella pace tra i popoli che ne fece un antesignano della distensione». Si tratta dell’introduzione a un volumetto pubblicato dal Comune nel 1978, “Lecco per Ugo Bartesaghi”, che contiene le orazioni funebri, ma anche le testimonianze di chi aveva conosciuto l’uomo politico rese nel corso di una serata commemorativa promossa nell’aprile 1977 dal Circolo Salvemini, un’associazione culturale benemerita per quanto dalla vita non lunga. Si tratta di un volumetto importante che contiene anche una biografia breve ma puntuale tracciata da Aroldo Benini e altra documentazione e scritti dello stesso Bartesaghi.

Si tratta dell’introduzione a un volumetto pubblicato dal Comune nel 1978, “Lecco per Ugo Bartesaghi”, che contiene le orazioni funebri, ma anche le testimonianze di chi aveva conosciuto l’uomo politico rese nel corso di una serata commemorativa promossa nell’aprile 1977 dal Circolo Salvemini, un’associazione culturale benemerita per quanto dalla vita non lunga. Si tratta di un volumetto importante che contiene anche una biografia breve ma puntuale tracciata da Aroldo Benini e altra documentazione e scritti dello stesso Bartesaghi.

Ugo Bartesaghi

Aggiungono, le stesse cronache, che proprio in occasione di quella manifestazione, «i suoi amici lecchesi lo avevano ritrovato profondamente deluso e demoralizzato». Aveva 56 anni ed era stato il protagonista di una stagione politica lecchese ma anche di un clamoroso caso nazionale, quando nel 1954 da deputato democristiano venne espulso dal partito, transitò nel gruppo misto e approdò infine nella fila del Pci come indipendente.

Oggi, abituati come siamo a cambi di casacca repentini per semplici opportunismo o interessi personali, potrebbe non sorprenderci. Allora era qualcosa di clamoroso, se non già scandaloso, inimmaginabile.

Bartesaghi era nato nel 1920: alla caduta del Fascismo e all’avvio della vita democratica nel nostro Paese si impose subito come uno dei protagonisti della vita politica lecchese, alla guida della Democrazia cristiana (che, in consiglio comunale, dal 1946 al 1948 era all’opposizione, essendo sindaco il socialista Giuseppe Mauri).

Erano gli anni in cui si disegnava il futuro, ma bisognava fare i conti anche con il passato, con il fascismo e le corresponsabilità degli italiani. Bartesaghi andava esprimendo concetti che ormai diamo per assodati ma che apparivano inconcepibili in un’epoca in cui si andava cercando un’assoluzione collettiva senza dover pagar dazio alcuno: del resto, la nuova “mitologia” raccontava di un popolo oppresso dalle volontà di un dittatore. Ma Bartesaghi puntualizzava: «Può davvero essere negata la corresponsabilità del popolo italiano nel sorgere, nell’affermarsi e nel degenerare del fascismo? E’ storicamente onesto dargli una generale assoluzione? (…) Si può pensare a un fenomeno storico di così lunga durata e di così tremende conseguenze (…) e pretendere di separare in essa un esiguo numero di assoluti ed esclusivi colpevoli, da una quasi totalità di incolpevoli?»

Ed è per questo – scrivono Bachelet e Sacconi - che sul tema dell’epurazione «al centro della battaglia [di Bartesaghi] sono le storture, le iniquità che derivano dai modi in cui l’epurazione viene attuata; il bersaglio sono i “settarismi”, le “faziosità”, lo spirito di “cieca vendetta”, a cui si attribuisce la responsabilità di snaturare i fini dell’opera intrapresa. Tipica espressione di tale atteggiamento è un articolo pubblicato il 28 ottobre ’45 sul Cisalpino: “Equità e buon senso nell’epurazione”. (…) Egli denuncia, non senza toni di drammatica enfasi, il fatto che ad essere colpiti dall’epurazione sono spesso i meno responsabili»

Pur senza fare sconti: quando il 25 aprile 1954, l’allora preside dell’istituto “Parini” avrebbe voluto «commemorare insieme “i caduti di tutte le guerre” compresi gli aderenti alla repubblica di Salò, Bartesaghi replicò senza dubbio alcuno: «una cosa è la doverosa pietà verso tutti i caduti, altra la mancanza di distinzione e di giudizio sulle cause ideali per cui la vita è stata data» Sono passati settant’anni e siamo ancora lì.

Il 1946 fu anche l’anno della scelta tra monarchia e repubblica: «Bartesaghi – leggiamo in Bachelet-Sacconi - si impegnò a fondo in quella decisiva battaglia politica: il modo in cui seppe condurla fu determinante e segnò gli inizi della sua ascesa pubblica». E fu «anche e soprattutto per suo impulso che la Dc di Lecco prese posizione a maggioranza, sia pure di stretta misura, per la repubblica».

Non dobbiamo comunque immaginarci un Bartesaghi progressista ante litteram. Su Stato confessionale o laico non aveva dubbi: «”Il nuovo Stato deve dichiararsi, per principio, cristiano. (…) Noi non vogliamo lo Stato laico”»

Dichiarazioni - ragionano gli stessi Bachelet e Sacconi – che «scoprono in lui una grave involuzione di tipo integralistico, ma al tempo stesso lo legano agli strati più arretrati e più massici delle “plebi cristiane” e alla borghesia conservatrice, facendone in qualche modo un leader carismatico». Che nel 1948, al rinnovo dell’amministrazione comunale dopo le dimissioni di Mauri in seguito al trionfo democristiano a livello nazionale, si impose nelle urne: «A lui in particolare, infatti, è dovuta la convergenza sulla Dc di tutte le associazioni e le correnti del mondo cattolico locale e, a un tempo, di quanti avevano accolto obtorto collo la precedente affermazione delle sinistre. Tanto che sul suo nome si rovesciò un numero di suffragi circa due volte e mezzo superiore a quello da lui ottenuto nelle elezioni del ’46 e di lunga misura più alto a quello di ogni altro membro della sua lista», E «la Dc sfiorò, ma non raggiunse, la maggioranza assoluta dei seggi.

Allora e per cinquant’anni – si sa – il sindaco non era eletto direttamente dai cittadini bensì dal consiglio comunale. E l’elezione di Bartesaghi sancì la rottura a tutto a campo con le sinistre nonostante «la sua aspirazione all’unità con tutte le forze della Resistenza».

Bartesaghi guiderà il Comune di Lecco per circa sei anni. Sono quelli della ricostruzione anche per la nostra città: «Si parla di quasi 150 appartamenti di edilizia popolare – registra Bonini - E ancora, il nuovo pozzo e gli acquedotti, l’impianto di smaltimento rifiuti al Bione, la pavimentazione di almeno una ventina di strade lecchesi, l’illuminazione pubblica» e poi le scuole, le fognature, la ripresa dei lavori per il ponte Nuovo completato nel 1955. E nel 1948 ci fu l’acquisto di Villa Eremo e dei terreni circostanti per la realizzazione di quel nuovo ospedale che sarebbe poi sorto mezzo secolo dopo. Anche se, oggi, di Bartesaghi sindaco si ricorda soprattutto la mobilitazione per il soccorso portato dai pescatori lecchesi al Polesine allagato, una vicenda divenuta leggenda.

Per esempio, già nel 1952, inaugurando una lapide dedicata ad Antonio Stoppani e parlando dello scontro tra cattolici intransigenti e “conciliatoristi” ebbe a dire: «E’, quella della conciliazione, una delle istanze tra cui muove e da cui è mossa la storia; l’altra è la distinzione e la contrapposizione. (…) Angoscioso e implacabile è il tormento di chi sente e vive sinceramente la prima, quella della conciliazione, e tanto più quando la senta e la voglia servire mentre, per convinzione e per senso di responsabilità, appartiene manifestamente, deliberatamente e con onesta coerenza a uno dei due campi che sono in contrasto, vi è impegnato con tutte le ragioni del proprio credere e del proprio vivere».

Nel 1954, al presidente del suo gruppo parlamentare che era Aldo Moro, scrisse: «Si fa ogni giorno più drammaticamente necessario e urgente che la DC “vada” verso “la” sinistra». La chiosa di Bachelet-Sacconi: «Si può notare che Bartesaghi sembra farsi in sostanza sostenitore, con la forza polemica che gli conosciamo, di quella “pari dignità” che vent’anni dopo Moro giungerà a rivendicare per tutta la sinistra, comunisti compresi».

E fu nel dicembre di quello stesso 1954 che avvenne il grande “strappo”. La Camera era chiamata a votare a favore dalla Ueo, l’Unione dell’Europa Occidentale, un organismo in cui qualcuno vede l’embrione dell’Unione europea, ma che era più una sorta di intesa di carattere militare che in realtà non avrebbe avuto un futuro per via del ferreo controllo militare americano sul nostro continente. Temi peraltro drammaticamente attuali e drammaticamente proprio in questi giorni.

In politica estera, Bartesaghi spingeva per un dialogo tra l’Ovest e l’Est, tra le democrazie occidentali e l’Unione Sovietica «sulla base di un reciproco e garantito impegno di rinuncia all’impiego, in qualsiasi caso, della violenza nella risoluzione delle questioni internazionali, e particolarmente dei mezzi distruttivi di massa»

In questa cornice il deputato democristiano maturò il voto contrario sulla Ueo: quell’organismo - era il suo pensiero - avrebbe ostacolato la coesistenza pacifica e il dialogo con i Paesi dell’Est.

In realtà, nonostante le perplessità, non sarebbe stato aprioristicamente ostile al progetto. La mattina della discussione parlamentare, al suo ingresso in aula, Bartesaghi pare fosse intenzionato a votare a favore della Ueo. Ma gli sviluppi del dibattito, convinsero il politico lecchese a prendere una posizione appunto clamorosa: rompendo la disciplina di partito, votò contro.

Con lui c’era un altro democristiano che era figura non secondaria, Mario Melloni (era stato anche direttore del giornale “Il Popolo”, l’organo ufficiale della Dc). Anch’egli eletto nella circoscrizione Como-Sondrio-Varese.

«Pochi minuti dopo il voto – registrano Bachelet e Sacconi -, con procedura del tutto insolita, si riuniva in un’aula di Montecitorio la direzione del partito per decidere all’istante l’espulsione di Melloni e Bartesaghi il 23 dicembre 1954».

I due parlamentari, ormai ex democristiani continuarono a dare battaglia.

Intanto si dimise dalla carica di sindaco. Il fossato con la Democrazia cristiana andava ormai allargandosi. Nelle elezioni amministrative del 1957, Bartesaghi guidò una lista civica, la prima della città che ottenne un buon risultato, mentre alle elezioni politiche del 1958, si candidò ancora per la Camera dei deputati ma in qualità di indipendente nella lista del Partito comunista.

Bartesaghi sarebbe rimasto in Parlamento fino al 1968 (tre legislature alla Camera e una al Senato), ma il suo grande momento era ormai passato. Non a caso, sia Bonini che Bachelet e Sacconi di quegli altri quindici anni da parlamentare non si occupano.

Se Melloni sarebbe rimasto sulla breccia per altri trent’anni, conosciuto dai più con lo pseudonimo di “Fortebraccio” con il quale firmava caustici corsivetti sul quotidiano del Pci (“l’Unità”), Bartesaghi sarebbe invece finito nell’ombra. Infine, la depressione e il gesto estremo, proprio negli anni in cui il suo disegno di un dialogo tra la Dc e le sinistre andava prendendo più corpo sulle gambe di quell’Aldo Moro al quale nel 1954 aveva scritto auspicando che la Dc andasse a “sinistra”. Suicidatosi nel 1976, quando già la vita politica italiana faceva i conti con il terrorismo, Bartesaghi non avrebbe visto l’assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse nel 1978.

Valgano allora le parole di Giuseppe Resinelli, sindaco di Lecco dall’autunno 1976 al 1979: «Attraverso la politica, grazie alla politica, mediante la politica – diceva Resinelli - era pur sempre la Verità quella che egli ricercava. (…) La ricercava soprattutto nelle idee e, direi fondamentalmente, nell’atteggiarsi dei singoli Stati, nella loro politica estera: per la quale aveva una disposizione particolare. (…) Perché evidentemente dentro gli atteggiamenti degli Stati, Bartesaghi, che pur essendo uomo di parte era uomo di dialogo, cercava la verità. E la pace. Quella pace tra i popoli che ne fece un antesignano della distensione».

Dario Cercek