SCAFFALE LECCHESE/114: i Racconti politici del 'nostro' Antonio Ghislanzoni

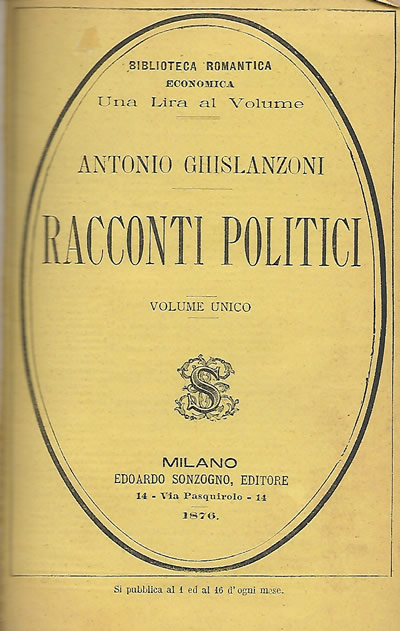

«Pianta-carote! Ecco una parola che per me equivale a un poema. Oh, io li conosco per bene codesti messeri. La rivoluzione del 1848 ne produsse a migliaia; non è a far meraviglia che la guerra del 1859 ne generi altrettanti. Esseri parassiti che nell’ora del pericolo fuggono o rimangono celati, nel giorno della vittoria svolazzano sul campo seminato di cadaveri per dividersi le spoglie dei vinti e la gloria dei vincitori». E’ la storia di sempre, certo. In questo caso, è una riflessione che ci restituisce la disillusione seguita alle lotte risorgimentali. La dobbiamo al nostro Antonio Ghislanzoni ed è contenuta in uno dei suoi “Racconti politici” pubblicati dall’editore Sonzogno nel 1876 raccogliendo una serie di scritti già usciti negli anni precedenti.

Ciò basterebbe a condensare il succo delle vicende che Ghislanzoni ci racconta con la consueta sferzante ironia. E che ci consegna un quadretto politico non proprio esaltante di quell’Italia che andava completando la propria liberazione dell’Austria e la propria unificazione. Anche se a un lettore che non sia uno studioso qualche riferimento può risultare oscuro.

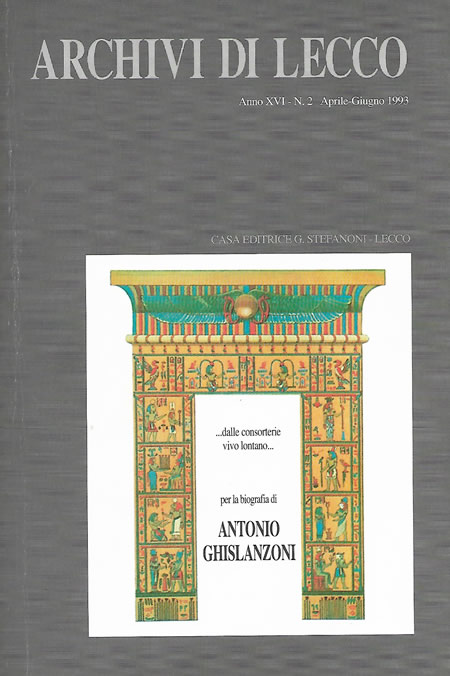

In quanto all’impegno politico diretto, Ghislanzoni, aveva partecipato «poco più che ventenne – scrive Roberta Colombi in “Ottocento stravagante”– (…) alle Cinque Giornate» offrendo anche «il suo impegno per la causa dell’indipendenza, collaborando a giornali come “Il Repubblicano”. (…) A causa dell’involuzione della situazione politica, abbandonò Milano e viaggiando attraverso l’Italia finì a Roma, dove alla fine del 1849, fu catturato dai Francesi, sostenitori del Papa e recluso sull’isola di S. Margherita e poi a Bastia, con altri patrioti italiani, per quattro mesi». Da parte sua, Aroldo Benini – in numero monografico del 1993 della rivista “Archivi di Lecco” – osserva come «i programmi e gli appelli della Giovine Italia non avevano fatto gran breccia dentro di lui. Ne farà di più la figura di Garibaldi, l’eroe ammirato fino alla morte».

A tratti serio, seriosissimo, a tratti fantasioso e un po’ sopra le righe, Ghislanzoni ci presenta una serie di personaggi per mezzo dei quali leggere un’epoca e altresì comprendere l’amarezza di molte delle osservazioni sulla politica del tempo. Peraltro attualissime, in questa estate elettorale importunata da demagoghi, opportunisti e altra molesta fauna.

E’ solo una delle vicende che si intrecciano nel già citato “I volontari italiani”. Nel quale si racconta anche dell’oste della Valle Intelvi che garibaldino lo diventa per vendicare la figlia morta dando alla luce un bimbo avuto da un ufficiale austriaco. E si racconta di don Remondo che non è parroco né cappellano ma «è il prete del paese» della Val d’Intelvi ed è chiamato “papa”, pure in cerca di vendetta anche se per motivi un po’ meno seri, vale a dire una palla tedesca che gli uccise il cane.

E si racconta del poeta Eugenio Lanfranchi che «all’età di venticinque anni aveva lasciato la sua piccola città per recarsi a Milano, dove sperava co’ suoi talenti e col suo sviscerato amore per le lettere di raccogliere simpatia e protezione. Era partito con due romanzi nella valigia e circa duecento franchi nel portamonete. Tornando, dopo un mese, alla terra natale, egli possedeva ancora i due romanzi, ma i suoi duecento franchi erano rimasti a Milano». Ghislanzoni non ci dice quale sia la città natale, ma qualcosa ci suggerisce che debba avere pensato a Lecco quando scrive che «nelle piccole città predominate dalla crassa possidenza, nei luoghi ove sindaco è il droghiere, dove i consiglieri della Giunta sono anche membri della fabbriceria, il poeta e il letterato rappresentano l’abbominio». Il «povero Lanfranchi» dovette accontentarsi di un posto da scrivano comunale. Ma nei giorni dell’entusiasmo, alla vigilia appunto della terza guerra di indipendenza e alle voci del “ritorno” di Garibaldi , è proprio Lanfranchi a scrivere la commedia da rappresentare al teatro cittadino per spronare i giovani a unirsi con le camicie rosse. Finisce che la commedia non sarà mai rappresentata, perché tanto entusiasmo fa sì che alcuni attori disertino la scena proprio per arruolarsi- Come faranno lo stesso Lanfranchi e l’amico con il quale si era consultato, nella cui figura ci sembra di riconoscere lo stesso Ghislanzoni.

Li ritroveremo tutti alla fine del racconto: l’ufficiale austriaco morente, l’oste e il nipote ormai tredicenne e senza vita, don Remondo, ma anche il poeta Eugenio Lanfranchi e il giovane Edoardo che in una lettera alla fidanzata scrive ciò che è il pensiero di Ghislanzoni: «Questa fu una giornata di gloria (…). Contuttociò il mio animo non è rassicurato. (…) Vi è qualche cosa di inesplicabile, di fatale in questa guerra – tanto ciò è vero che anche le vittorie si presentano come sconfitte. (…) E frattanto i migliori patiscono, combattono e muoiono (…) tutti meriterebbero un monumento. Ma queste anime candide e generose compiono i loro prodigi nel silenzio e nelle abnegazioni. (…) Udremo più tardi, a guerra finita, le recriminazioni e le invettive. Tutte le accuse andranno a cadere sul governo… e fors’anche – ma io credo non l’oseranno – sullo stesso Garibaldi. Dei colpevoli ve ne sono molti e in ogni parte, su tutta la linea; ma da questo intrigo inesplicabile di colpe, di errori e di fatalità, il nome di Garibaldi uscirà più puro e più glorioso che mai. Quell’uomo è il riassunto, la personificazione delle idee più elevate. (…) Oh, voi altre donne vi siete molto adoperate in questi anni per infiammare di eroici sentimenti la gioventù italiana! – Ma un’altra missione vi resta ora da compiere, e non meno patriottica – creare degli uomini sapienti e costumati. Io vorrei che nel paese nostro ci fossero meno entusiasmo e qualche maggior lume di onestà, e di sapere».

E in quanto a Garibaldi e all’ordine di fermarsi, è Ghislanzoni a commentare direttamente: «Una parola eternamente memorabile uscì dalle labbra di quel patriota gigante – una parola, che sola, basterebbe a rendere immortale la fama di lui. - Obbedisco! L’uomo del comando, l’uomo nato a dominare, a trascinare le masse (…) piega la fronte, come il più umile dei mortali, e obbedisce. Vi è qualcosa di commovente in questa abdicazione di potere per parte di un uomo sì grande. Quale lezione per gli inetti e poi vanitosi, che hanno fatto e non cessano di fare sì deplorevole prova della tenacità del comando».

Per esempio, la “fantascientifica” vicenda di Teodoro Dolci, il nipote un po’ ottuso del parroco di Capizzone, don Dionigi Quaglia: inviato dallo zio ad assistere all’ingresso dell’arcivescovo Carlo Bartolomeo Romilli in una Milano che di lì a poco sarebbe esplosa nelle Cinque Giornate, finisce per una serie di circostanze ed equivoci con l’esser coinvolto nei tumulti di piazza e ad assurgere a figura mitizzata di patriota. Il racconto offre all’autore l’estro per ridicolizzare la figura del conte Luigi Bolza, sinistro personaggio prima al servizio di Napoleone e poi degli Austriaci e che accusa il Dolci d’avere «ammazzato in piazza Fontana non meno di ventiquattro gendarmi e feriti cinquanta dragoni dell’imperiale esercito» anche se «è ben vero che abbiamo constatato che nessun gendarme e nessun soldato delle nostre imperiali regie truppe rimase morto e ferito». Inoltre, essendo stato un tipografo a soccorrere lo stralunato nipote di don Quaglia, è occasione per un’ode alla «classe degli operaj tipografi [che] a Milano come a Parigi, come in tutte le città dell’universo, si distingue pel fervore delle aspirazioni liberali. Nelle tregue del popolo, essa medita e si agita in segreto, spargendo nelle masse meno istruite il germe fecondo della parola; nel giorno della lotta essa fornisce gli uomini più coraggiosi e intraprendenti; corre alle barricate, combatte, muore per difesa e gloria della patria. (…) Nelle rivoluzioni e nelle battaglie della patria essi rappresentano l’intelligenza e la forza del popolo».

I “racconti politici” – magari dalle trame un po’ bislacche – sono quindi occasione per una satira feroce e amare riflessioni. A proposito di «fanatici o ambiziosi agitatori» che «contribuirono senza dubbio a screditare la nostra rivoluzione ed il paese nostro nell’opinione dell’Europa. Le dissensioni dei partiti giovarono ai nemici d’Italia, non solo per riconquistarla, ma anche per disonorarla, e vilipenderla dappoi». A proposito di «quanti oggi inveiscono contro la patria ingrata e come cani rabbiosi, mordono le calcagna agli uomini più benemeriti della nazione [e che] furono eroi per caso e martiri della propria nullità». A proposito anche delle aspirazioni politiche e di carriera di insulsi personaggi: il fabbricante di ceralacca Onofrio Bartolami, un mezzo idiota dall’ambizione esagerata che «andati i tedeschi iniziò a politicare come tutti» e che viene spinto dalla moglie Clementina a fondare un giornale rivolgendosi a Rodolfo Barcheggia sul quale le di lei mire sono d’altro genere; l’imprenditore caseario Eugenio Lanfranconi di Gorgonzola, abbindolato da due loschi figuri che lo manovrano illudendolo d’essere un politico di razza. E appunto giornalisti come il Barcheggia, abili nel «vendere letteratura e nel far debiti», pronti a mettere la propria penna al servizio di chiunque e sono quasi stupiti che nessuno voglia corromperli, come «zingari della stampa [che] fanno dire alla gente che i letterati, e i giornalisti sono una massa di… buffoni». E i giornali, naturalmente, che magari durano pochi giorni: «Così nascono , così vivono, così muoiono tutti gli anni una dozzina di giornali. Quasi tutti derivano dalla medesima origine, come tendono al medesimo scopo. Un Bartolami, l’idiota ambizioso che fornisce il denaro. Un Barcheggia, il semiletterato in bolletta il politicante venale, che sollecita l’amor proprio di un ricco imbecille per mungergli i quattrini; e qualche volta una Clementina più o meno avvenente che si prefigge di dimostrare al marito i vantaggi di una buona ed operosa collaborazione».

Oggetto dell’ironia di Ghislanzoni non sono però soltanto faccendieri e profittatori.

C’è pure “l’apostolo in missione” Teobaldo Brentoni, presidente di una Società della morte che da Milano che va in Brianza a diffondere il verbo rivoluzionario, constatato che «abbiamo avuto torto di trascurare la campagna. I campagnuoli hanno mente svegliata e istinti liberali; sono facili alle impressioni – pronti ad agire – energici, robusti». Sennonché, strada facendo si accorge che il popolo non è proprio quanto egli credeva e che, anzi, «a dire il vero il popolo è meglio vederlo da lontano che da vicino». Arrivando alla conclusione che, per la rivoluzione, il popolo non sia ancora maturo.

Il libro si apre con “I volontari italiani”, novella che lo stesso autore introduce così: «Questo racconto fu scritto durante il preludio di quella epoca che prometteva all’Italia la completa attuazione del programma politico-nazionale. Fu scritto nelle prime settimane del giugno 1866, allorquando la fiducia era piena e l’entusiasmo senza limiti». Erano i giorni in cui i volontari italiani al seguito di Giuseppe Garibaldi partivano alla conquista del Trentino, spedizione vittoriosa ma dall’esito politico infelice, così che Ghislanzoni conclude con queste parole: «E’ ben vero che ad ingrossare le file dei volontari, concorsero nel 1866, anche elementi più atti a dissolvere che non a corroborare quel nobile esercito. Ma di questi non tocca a noi tener conto. Noi cantiamo ai nobili cuori i nobili affetti. Abbracciando gli eroi ed i martiri, noi dimentichiamo nel loro fango gli insetti ed i rettili che si incontrano dappertutto».

Antonio Ghislanzoni

In quanto all’impegno politico diretto, Ghislanzoni, aveva partecipato «poco più che ventenne – scrive Roberta Colombi in “Ottocento stravagante”– (…) alle Cinque Giornate» offrendo anche «il suo impegno per la causa dell’indipendenza, collaborando a giornali come “Il Repubblicano”. (…) A causa dell’involuzione della situazione politica, abbandonò Milano e viaggiando attraverso l’Italia finì a Roma, dove alla fine del 1849, fu catturato dai Francesi, sostenitori del Papa e recluso sull’isola di S. Margherita e poi a Bastia, con altri patrioti italiani, per quattro mesi». Da parte sua, Aroldo Benini – in numero monografico del 1993 della rivista “Archivi di Lecco” – osserva come «i programmi e gli appelli della Giovine Italia non avevano fatto gran breccia dentro di lui. Ne farà di più la figura di Garibaldi, l’eroe ammirato fino alla morte».

A tratti serio, seriosissimo, a tratti fantasioso e un po’ sopra le righe, Ghislanzoni ci presenta una serie di personaggi per mezzo dei quali leggere un’epoca e altresì comprendere l’amarezza di molte delle osservazioni sulla politica del tempo. Peraltro attualissime, in questa estate elettorale importunata da demagoghi, opportunisti e altra molesta fauna.

Prendiamo, per esempio, Lorenzo Di Mauro, capitalista milanese, fornitore dell’esercito austriaco e come altri arricchitosi proprio per le rivoluzioni del 1848 e «non è forse vero ciò che dicono molti, che i fornitori d’armata hanno mille occasioni di rubare onestamente?». E’ lesto a cambiar bandiera e ad allargare la borsa per comprarsi titoli di patriottismo. Colto alla sprovvista dal figlio Edoardo, lui sì animato da autentico slancio e deciso ad arruolarsi coi garibaldini, tenta di dissuaderlo. Le parole materne tradiscono la viltà data dall’agio: «Tu non hai salute da buttar via, tu non potrai reggere alle fatiche del soldato… lascia andare quelli che sono già abituati nelle durezze e ai disagi della vita…». Più spudorate quelle paterne: «E chi è minchione vada a farsi ammazzare». Salvo poi considerare che un figlio garibaldino può essere una carta favorevole in vista di affari venturi.

E si racconta del poeta Eugenio Lanfranchi che «all’età di venticinque anni aveva lasciato la sua piccola città per recarsi a Milano, dove sperava co’ suoi talenti e col suo sviscerato amore per le lettere di raccogliere simpatia e protezione. Era partito con due romanzi nella valigia e circa duecento franchi nel portamonete. Tornando, dopo un mese, alla terra natale, egli possedeva ancora i due romanzi, ma i suoi duecento franchi erano rimasti a Milano». Ghislanzoni non ci dice quale sia la città natale, ma qualcosa ci suggerisce che debba avere pensato a Lecco quando scrive che «nelle piccole città predominate dalla crassa possidenza, nei luoghi ove sindaco è il droghiere, dove i consiglieri della Giunta sono anche membri della fabbriceria, il poeta e il letterato rappresentano l’abbominio». Il «povero Lanfranchi» dovette accontentarsi di un posto da scrivano comunale. Ma nei giorni dell’entusiasmo, alla vigilia appunto della terza guerra di indipendenza e alle voci del “ritorno” di Garibaldi , è proprio Lanfranchi a scrivere la commedia da rappresentare al teatro cittadino per spronare i giovani a unirsi con le camicie rosse. Finisce che la commedia non sarà mai rappresentata, perché tanto entusiasmo fa sì che alcuni attori disertino la scena proprio per arruolarsi- Come faranno lo stesso Lanfranchi e l’amico con il quale si era consultato, nella cui figura ci sembra di riconoscere lo stesso Ghislanzoni.

Li ritroveremo tutti alla fine del racconto: l’ufficiale austriaco morente, l’oste e il nipote ormai tredicenne e senza vita, don Remondo, ma anche il poeta Eugenio Lanfranchi e il giovane Edoardo che in una lettera alla fidanzata scrive ciò che è il pensiero di Ghislanzoni: «Questa fu una giornata di gloria (…). Contuttociò il mio animo non è rassicurato. (…) Vi è qualche cosa di inesplicabile, di fatale in questa guerra – tanto ciò è vero che anche le vittorie si presentano come sconfitte. (…) E frattanto i migliori patiscono, combattono e muoiono (…) tutti meriterebbero un monumento. Ma queste anime candide e generose compiono i loro prodigi nel silenzio e nelle abnegazioni. (…) Udremo più tardi, a guerra finita, le recriminazioni e le invettive. Tutte le accuse andranno a cadere sul governo… e fors’anche – ma io credo non l’oseranno – sullo stesso Garibaldi. Dei colpevoli ve ne sono molti e in ogni parte, su tutta la linea; ma da questo intrigo inesplicabile di colpe, di errori e di fatalità, il nome di Garibaldi uscirà più puro e più glorioso che mai. Quell’uomo è il riassunto, la personificazione delle idee più elevate. (…) Oh, voi altre donne vi siete molto adoperate in questi anni per infiammare di eroici sentimenti la gioventù italiana! – Ma un’altra missione vi resta ora da compiere, e non meno patriottica – creare degli uomini sapienti e costumati. Io vorrei che nel paese nostro ci fossero meno entusiasmo e qualche maggior lume di onestà, e di sapere».

E in quanto a Garibaldi e all’ordine di fermarsi, è Ghislanzoni a commentare direttamente: «Una parola eternamente memorabile uscì dalle labbra di quel patriota gigante – una parola, che sola, basterebbe a rendere immortale la fama di lui. - Obbedisco! L’uomo del comando, l’uomo nato a dominare, a trascinare le masse (…) piega la fronte, come il più umile dei mortali, e obbedisce. Vi è qualcosa di commovente in questa abdicazione di potere per parte di un uomo sì grande. Quale lezione per gli inetti e poi vanitosi, che hanno fatto e non cessano di fare sì deplorevole prova della tenacità del comando».

Raccontandoci poi le altre storie, Ghislanzoni, coglie lo spunto per regalarci una serie di bozzetti che contribuiscono a rappresentarci un’epoca non sempre eroica.

I “racconti politici” – magari dalle trame un po’ bislacche – sono quindi occasione per una satira feroce e amare riflessioni. A proposito di «fanatici o ambiziosi agitatori» che «contribuirono senza dubbio a screditare la nostra rivoluzione ed il paese nostro nell’opinione dell’Europa. Le dissensioni dei partiti giovarono ai nemici d’Italia, non solo per riconquistarla, ma anche per disonorarla, e vilipenderla dappoi». A proposito di «quanti oggi inveiscono contro la patria ingrata e come cani rabbiosi, mordono le calcagna agli uomini più benemeriti della nazione [e che] furono eroi per caso e martiri della propria nullità». A proposito anche delle aspirazioni politiche e di carriera di insulsi personaggi: il fabbricante di ceralacca Onofrio Bartolami, un mezzo idiota dall’ambizione esagerata che «andati i tedeschi iniziò a politicare come tutti» e che viene spinto dalla moglie Clementina a fondare un giornale rivolgendosi a Rodolfo Barcheggia sul quale le di lei mire sono d’altro genere; l’imprenditore caseario Eugenio Lanfranconi di Gorgonzola, abbindolato da due loschi figuri che lo manovrano illudendolo d’essere un politico di razza. E appunto giornalisti come il Barcheggia, abili nel «vendere letteratura e nel far debiti», pronti a mettere la propria penna al servizio di chiunque e sono quasi stupiti che nessuno voglia corromperli, come «zingari della stampa [che] fanno dire alla gente che i letterati, e i giornalisti sono una massa di… buffoni». E i giornali, naturalmente, che magari durano pochi giorni: «Così nascono , così vivono, così muoiono tutti gli anni una dozzina di giornali. Quasi tutti derivano dalla medesima origine, come tendono al medesimo scopo. Un Bartolami, l’idiota ambizioso che fornisce il denaro. Un Barcheggia, il semiletterato in bolletta il politicante venale, che sollecita l’amor proprio di un ricco imbecille per mungergli i quattrini; e qualche volta una Clementina più o meno avvenente che si prefigge di dimostrare al marito i vantaggi di una buona ed operosa collaborazione».

Oggetto dell’ironia di Ghislanzoni non sono però soltanto faccendieri e profittatori.

C’è pure “l’apostolo in missione” Teobaldo Brentoni, presidente di una Società della morte che da Milano che va in Brianza a diffondere il verbo rivoluzionario, constatato che «abbiamo avuto torto di trascurare la campagna. I campagnuoli hanno mente svegliata e istinti liberali; sono facili alle impressioni – pronti ad agire – energici, robusti». Sennonché, strada facendo si accorge che il popolo non è proprio quanto egli credeva e che, anzi, «a dire il vero il popolo è meglio vederlo da lontano che da vicino». Arrivando alla conclusione che, per la rivoluzione, il popolo non sia ancora maturo.

Altro racconto gustoso è la vicenda di due scienziati alla ricerca di fiori e fossili sospettati d’essere due spie: si svolge tra Milano, Menaggio e Bellano e ha il suo gran finale alle Terme di Tartavalle alle quali Ghislanzoni dedica una non breve descrizione: «Tartavalle è un paesetto, o per meglio dire un gruppo di case, situato in una valle che può sembrare amena e pittoresca a coloro i quali vanno colà a tentare la cura delle acque per guarire il mal d’occhi. Nella prima quindicina di agosto lo stabilimento è abbastanza popolato di forestieri, per la più parte infermicci, o sedicenti infermi, fra cui parecchie mogli infelici, parecchie fanciulle avide di marito, parecchi celibatari nemicissimi del matrimonio, ma altrettanto ghiotti di galanti avventure. Quest’anno si aggiungono parecchi giovani lions, cui la vergogna di non aver partecipato ai disagi ed ai pericoli della guerra di Sicilia spinse a cercare un rifugio presso i fonti termali col salvacondotto di un certificato medico».

PER RILEGGERE LE PUNTATE PRECEDENTI DELLA RUBRICA CLICCA QUI

Dario Cercek