SCAFFALE LECCHESE/108: la 'perlustrazione' del Lario del bellanese Sigismondo Boldoni

«Non mi sfugge con quale sguardo di riprovazione questo mio scritto verrà inevitabilmente accolto da parte di certuni: che mi rinfacceranno come una colpa quello che reputano un assurdo desiderio di emulazione ed una vana fatica, di avere cioè intrapreso un argomento già trattato da molti prima di me, e innanzitutto da Paolo Giovio, con attendibilità estrema e dignitosa eleganza. E così oseranno sentenziare: “La minestra riscaldata fa male”».

Così premetteva Sigismondo Boldoni al suo “Larius” pubblicato per la prima volta nel 1616 in circostanze del tutto particolari, come spiega Franco Minonzio curando nel 2014 per la Polyhistor una nuova traduzione dell’opera (l’originale è in latino ed è proposto in coda al libro).

A volerlo vedere, quindi c’è quasi un filo del destino a legare le due opere. Ed è lo stesso Sigismondo Boldoni a riferirsi a Giovio, spesso entrando in una sorta di dialogo vero e proprio. Tanto più considerando che nel Settecento le due opere saranno anche pubblicate assieme, refertandone così la complementarietà.

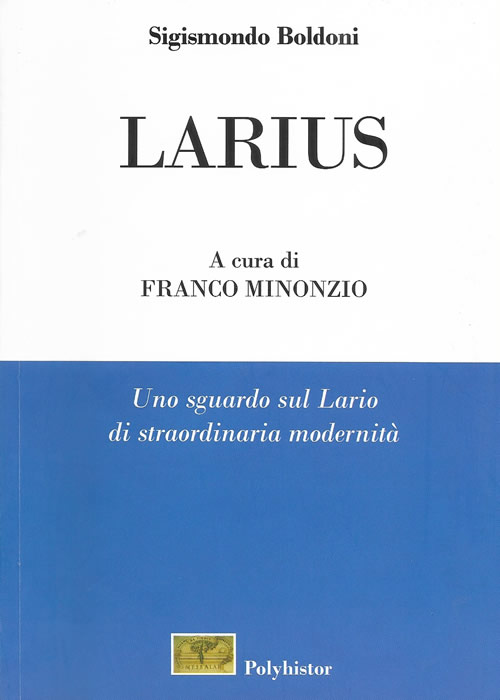

Non è un caso, dunque, quel mettere le mani avanti a prevenire le critiche per quel «competere con un latinista – diceva Cermenati -, che aveva riempito della sua fama il secolo precedente: voglio dire il comasco Paolo Giovio! (…) Ebbene il giovanetto bellanese volle provarsi nello stesso arringo, descrivendo anche lui, con magnificenza di lingua, le magnificenze di questo nostro lago» con un «volume di piccola mole e di forme modestissime: ma basta sfogliarlo per iscoprirvi, come si suol dire, l’unghia del leone».

La parole di Cermenati sono quelle che lo scienziato lecchese pronunciò nella commemorazione tenuta il 3 luglio 1897, nell’occasione nel terzo centenario della nascita di Boldoni, in un teatro bellanese che proprio a Boldoni era intitolato. Quel discorso venne poi pubblicato due anni dopo in un volumetto dell’editore Loescher).

Proprio nella villa di Bellano – oggi inglobata in altri edifici del vecchio nucleo – Boldoni assistette alla calata dei mercenari tedeschi e al diffondersi del morbo, lasciandone testimonianza in alcune lettere. Il Dizionario storico di Lecco ce n offre un assaggio: «Stanotte ho portato in salvo malgrado il lago grosso due donne di casa e le mie robe migliori: i miei versi e i miei scritti. Se io muoio li affido a te. Io sono tornato perché questi barbari non mi dirocchino la casa che fu dei miei avi e che mi è cara».

Il giovane Sigismondo scrisse “Larius” forse ancora adolescente se è vero – come sostiene Minonzio – che se ne andò da Bellano nel 1615 con quel manoscritto già quasi completo e poi stampato una prima volta nel 1616 a Padova e poi in altri luoghi fino a all’edizione avignonese del 1776, «fatta realizzare dal cardinale Angelo Maria Durini, [che] unisce al “Larius” boldoniano, in una sorta di continuità entro un ideale canone lariano, la “Descriptio Larii Lascus” di Paolo Giovio, sulla quale l’opera di Boldoni era dichiaratamente esemplata».

E poi Varenna «tormentata da brucianti vampe di calore, poiché le rocce che la sovrastano riflettono violentemente i raggi del sole», incomodo controbilanciato «da una perenne primavera, da boschi di cedri e da graziose selve di alberi di melograno e di alloro». Con il vecchio monastero dal quale l’arcivescovo Carlo Borromeo «con accorta decisione trasferì in altro luogo le suore», il Fiume Latte misterioso e nei pressi appunto la Villa Capuana edificata dalla «accorta magnificenza di Ercole Sfondrati» quale «elegante ritiro» sul luogo dove, «se l’autorevolezza del dottissimo Paolo Giovio, di parere contrario, non ci trattenesse, ci spingeremmo a sostenere che [sorgeva] la villa pliniana chiamata “Comoedia”».

Ci spiega Minonzio: «Il duca di Monte Marciano, Ercole Sfondrati, invitava spesso Ottavio Boldoni e il figlio Sigismondo alla “Capuana” (…) e fors’anche, sulla costa di fronte, all’altra sua villa (l’attuale villa Serbelloni) posta sul promontorio di Bellagio, cittadina della quale egli era feudatario. Intuendo il talento del giovane, Sfondrati lo aveva più volte stimolato ad impegnarsi nella scrittura: il precocissimo Sigismondo aveva allora elaborato una descrizione della “Capuana” e l’apprezzamento manifestato dal duca aveva convinto il padre Ottavio dell’opportunità che il figlio si cimentasse in un’opera descrittiva di maggiore impegno».

Noi ci fermiamo qui e lasciamo che Boldoni prosegue il viaggio sulla costiera di Onno fino a Bellagio e scendere a Como dopo una sosta alla Fonte Pliniana di Torno, per poi risalire la riviera occidentale per tornare a Fuentes.

Così premetteva Sigismondo Boldoni al suo “Larius” pubblicato per la prima volta nel 1616 in circostanze del tutto particolari, come spiega Franco Minonzio curando nel 2014 per la Polyhistor una nuova traduzione dell’opera (l’originale è in latino ed è proposto in coda al libro).

Boldoni - «letterato, medico e filosofo», secondo la definizione di Mario Cermenati - è uno dei personaggi illustri della storia di Bellano, essendovi nato nel 1597, settimo di quindici tra fratelli e sorelle. Il nonno era quel Nicolò Boldoni che nel 1537 accompagnò proprio Paolo Giovio nella sua perlustrazione del Lario al fine di comporre la “descrizione” richiestagli da Francesco Sfrondati che voleva un quadro esauriente delle terre di cui era appena diventato feudatario. Testo di cui abbiamo scritto QUI.

Non è un caso, dunque, quel mettere le mani avanti a prevenire le critiche per quel «competere con un latinista – diceva Cermenati -, che aveva riempito della sua fama il secolo precedente: voglio dire il comasco Paolo Giovio! (…) Ebbene il giovanetto bellanese volle provarsi nello stesso arringo, descrivendo anche lui, con magnificenza di lingua, le magnificenze di questo nostro lago» con un «volume di piccola mole e di forme modestissime: ma basta sfogliarlo per iscoprirvi, come si suol dire, l’unghia del leone».

La parole di Cermenati sono quelle che lo scienziato lecchese pronunciò nella commemorazione tenuta il 3 luglio 1897, nell’occasione nel terzo centenario della nascita di Boldoni, in un teatro bellanese che proprio a Boldoni era intitolato. Quel discorso venne poi pubblicato due anni dopo in un volumetto dell’editore Loescher).

Il “Larius” è dunque un’opera giovanile, destinata però a imperitura fama, forse non immaginata. A riscatto di una vita breve: Boldoni moriva infatti a soli 33 anni nel 1630, contagiato dalla peste “manzoniana”, quella dei lanzichenecchi e dei Promessi sposi.

A quelle lettere attinse lo stesso Manzoni, che ne accenna in quella prima bozza del suo romanzo poi conosciuta come “Fermo e Lucia”: «Qualche memoria del guasto di quel paese ci rimane in alcune lettere di Sigismondo Boldoni scrittore riputatissimo ai suoi tempi, e che forse avrebbe acquistato un nome più esteso e più autorevole anche presso ai posteri se non fosse morto all’uscire della giovinezza. (…) Questi sulle prime non aveva voluto fuggire, e parte cercando di avere ad alloggio ufiziali, parte chiamando soccorso di soldati italiani ivi stanziati era venuto a capo di preservare la sua casa, e di difenderla poi quando fu minacciata: e racconta agli amici i suoi pericoli e gli altrui disastri. V’è pure in una di quelle sue lettere un tratto singolare che merita d’esser ricordato. Il tenente del colonnello Merode, il cui reggimento era venuto pel primo, entrato nel giardino di Sigismondo, accennò un boschetto, e domandò che razza di piante fossero quelle, e che frutto portassero. – Ahi barbaro! – pensò il Boldoni: - non conosce l’alloro. – E conchiuse fra sé che da tal gente non era da sperarsi misericordia».

La Fonte Uga

Ma ciò alla fine dei suoi giorni. Quattordici anni prima, nel 1616, «il diciottenne Sigismondo Boldoni – scrive Minonzio - si trovava a Padova (…) iscritto alla facoltà di medicina, ma (…) terra d’esilio, dopo che un diverbio con il fratello Flavio era finito all’arma bianca e Sigismondo lo aveva ferito. (…) La morte del padre Ottavio aveva originato aspre liti ereditarie: non doveva essere infrequente nella famiglia Boldoni (come in altre casate signorili del ‘600, ove ad un diritto iniquo contrastavano il numero e le aspirazioni dei figli), se è vero che alcuni anni dopo, Sigismondo ricorderà in una lettera che anche il nonno Niccolò (…) era stato costretto in gioventù a rubare una cassetta di denaro agli zii che lo avevano spogliato dell’eredità paterna, per continuare gli studi di medicina. Possiamo immaginare che, da Bellano, Sigismondo fosse giunto a Padova “a lume spento”, con pochi bagagli e pochi soldi. (…) A Padova aveva portato con sé un libretto composto in elegante latino: era il manoscritto di una descrizione del Lario, a lui cara già per il fatto d’esser stato sollecitato a stenderla dal padre.» in occasione di una visita a Ercole Sfondrati (i nomi son sempre quelli, dunque) nella Villa Capuana di Fiumelatte.

Per il periplo, se Giovio aveva preso le mosse da Como, dove sorgeva la villa che voleva trasformare in museo, Boldoni si imbarca a Fuentes, alla foce dell’Adda, che «precipita con violenza in un lago trasparente come il vetro, con onde davvero minacciose. A sinistra si innalza roccioso il Legnone, dalla neve gelata anche nel mezzo dell’estate. (…) Nella sua piana adiacente si innalzano tre colli, ed è come se la natura li avesse disposti, quali termini immodificabili, a marcare i confini dell’Italia, per evitare che la ferocia tedesca venga a turbare la beata felicità del Lario». Si ricordi che all’epoca la Valtellina era “svizzera”, governata dalle leghe grigie.

Costeggiando si arriva a Dervio, «non disprezzabile per l’ampio pianoro e per il bel torrente, che chiamano Varrone (…) il quale, quando si gonfia, trascina a valle con sé una grande quantità di arena. In alto si intravede una antica rocca e di lì il monte Introzzo si eleva verso il cielo con la sua cima aguzza, dove è frequente la caccia alle aquile e agli sparvieri». E poi «rocce dal colore rossastro e scogli corrosi sui quali sono state piantate sceltissime viti: rupi verticali, esposte ai raggi del sole, producono vini di gusto straordinario, migliori perfino dei vini cretesi».

Villa Capuana

Naturalmente, su Bellano - «una volta cittadina celebre e ricca, se al tempo dei nostri progenitori Giacomo Medici non ne avesse diroccate le mura e non l’avesse sconciata con incendi e rapine» - Boldoni indugia in maniera particolare. A cominciare dalla «casa dei Boldoni, che mio padre Ottavio fece edificare sui ruderi del palazzo dei miei antenati, ed essa si distende fino alla riva del lago, in una posizione di grande visibilità», il campanile come una specola e l’estate mite «poiché spirano dolcemente quei venti che, a certe ore del pomeriggio, si originano dal corso del Pioverna (…) che sgorga ai piedi di un’alta roccia a pochi stadi da Introbio; si accresce di acque in esso affluite da altre sorgenti (…) finché, angustissimi passaggi, orride strozzature rocciose, si riversa con maggior alveo nella campagna bellanese in direzione del Lario». E in quella gola il fiume fa funzionare mulini e fucine e Alessandro Cipriano Denti “scopre” l’Orrido: «Si addentrò in quelle caverne (…)in antri più raccapriccianti (…) e costruì qualcosa di simile ad elegantissimi giardini pensili trasportando terra sulle rocce nude ed aride, e edificando muretti di sostegno, giardini che poi abbellì di piscine e laghetti».

L'Orrido di Bellano

E’ una tappa importante per il nostro giovane scrittore, quella villa che raccontava se stessa in una serie di iscrizioni disseminate per le varie stanze e che Boldoni ci ha riportato. Per esempio, nel portico: «Sfondrati vuole che io tragga il nome della illustre gente di Capua, perché la madre di sua moglie era originaria di quel luogo. Non chiedermi delle antiche delizie per le quali va famosa la città di Capua: di nuove, e più degne d’esser desiderate, io, la Capuana, te ne darò».

Era stata eretta nei pressi della Fonte Uga, «la più limpida delle fonti» e la cui acqua fu convogliata per realizzare fontane e giochi d’acqua nel giardino che scendeva verso il lago e del quale qualche testimonianza ancora rimane, nonostante il complesso della villa non sia ormai più riconoscibile. Proprio quella fonte, la cui sorgente oggi è ingabbiata dall’acquedotto ma che all’epoca doveva essere incorniciata da una grotta artificiale, è all’origine del “Larius”. Come scrive lo stesso Boldoni nella dedica allo Sfondrati: «Anni or sono, mi capitò di cenare alla tua “Capuana”, allietato dal mormorio delle acque: e poiché, secondo una mia remota consuetudine, aveva descritto la bellezza di quella fonte, affascinato dalla bellezza del luogo e dai suoi silenzi, mio padre mi sollecitò a inviarti quella breve descrizione, qualunque fosse il suo valore. E comprendendo che essa, non solo non ti era dispiaciuta, ma anzi l’avevi lodata (…) mi disse: “Poiché queste prime prove, per quanto ancora acerbe, piacciono a questo signore, devi accingerti, Sigismondo, ad un’opera che soddisfi maggiormente il suo gusto, e che tuttavia non sia impari alle forze e all’ispirazione di questa tua età, che a malapena sfiora la prima giovinezza. E poiché a questo tuo modo di scrivere si addicono descrizioni di questo tipo, penso che non vi sia altro argomento del quale un tuo testo potrebbe occuparsi meglio che descrivendo le cittadine, le fonti e le spiagge del Lario».

C’è, dunque, un non indifferente risvolto sentimentale nel soffermarsi a lungo in questo luogo che induce «a parlare delle Muse, a ripercorrere gli scritti degli antichi e a cercare una degna materia sulla quale esercitare la scrittura».

Lasciata la villa, il viaggiatore e cronista liquida in poche righe Lierna, racconta della rupe di Olcio dalla quale «si cavano marmi luculliani, i quali, essendo di un colore nero così singolarmente scuro, quando vengono lucidati con la pietra pomice, diventano splendenti come uno specchio, e per queste ragioni vengono richiesti in quasi ogni parte d’Italia», supera Mandello, Tiolo e Abbadia con il suo monastero, il promontorio Roboreo, la Gessima con i suoi celebri vigneti e «dove i monti retrocedono» consentendo di vedere Lecco «cinta di torri e di mura», oltrepassando le quali, «fronteggia il Lario un ponte di pietra che congiunge le rive nel punto dove il lago va a finire e le acque si mutano nel corso dell’Adda».

Riprendiamo però alcune considerazioni sulle popolazioni del Lario che «sono di ingegno pronto, fisicamente prestanti, avvezze alle arti e alla fatica, dedite ai commerci, desiderose di mutare luoghi di insediamento, astute negli affari, frugali e laboriose. (…) I Comensi emigrano, e tutti i loro sforzi mirano a far denari (…). La dolcezza della natura mitiga l’indole dei Bellanesi e i loro animi combattivi sono ingentiliti dalle brezze che spirano dal loro fiume. E così a casa loro sono indolenti, fuori sono energici, e trascorrono allegramente la vita tra baldorie e scherzi. (…) Maggior cura dei propri affari vi è tra i Lecchesi e quanti vivono in quel tratto di costa. Maggiore anche tra i Mandellesi, benché siano un popolo di cacciatori (…) un po’ troppo riluttanti a dedicarsi alle occupazioni liberali».

Dario Cercek