La "stagione lecchese" di Antonio Ghislanzoni ancora attende una penna raffinata che la racconti nella sua completezza. Parliamo naturalmente dell'epoca dei ritrovi a Maggianico ed entrati ormai nella leggenda. A ripensarli oggi, paiono appartenere a un'età da favola più che a un tempo reale. E si dovrebbe anche scavare maggiormente nei rapporti tormentati del giornalista e scrittore con la sua terra. E viceversa. Rapporti dei quali molto si è parlato e peraltro anche già scritto. Vicenda emblematica è quella del Teatro della Società inauguratosi a Lecco nel 1844. Tra i palchettisti vi era anche il padre del nostro Antonio, quel dottor Giovanni Battista Ghislanzoni che pure contribuì alla fama di Maggianico, avendone decantato in un libretto le virtù della Fonte della Salute. Da parte sua, il figlio Antonio avrebbe poi dato il proprio apporto al lustro del teatro, ottenendone in cambio un trattamento che uno studioso ha eufemisticamente definito «poco edificante» e che la dice lunga su certa grettezza cittadina.

Antonio Ghislanzoni

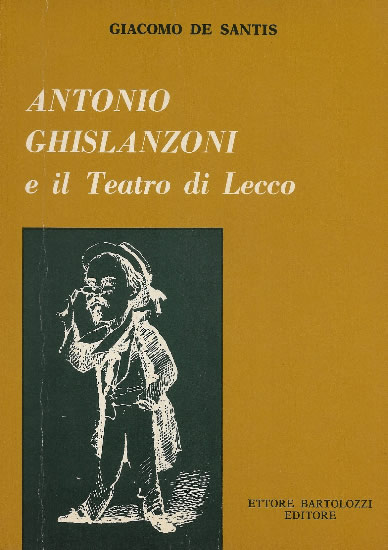

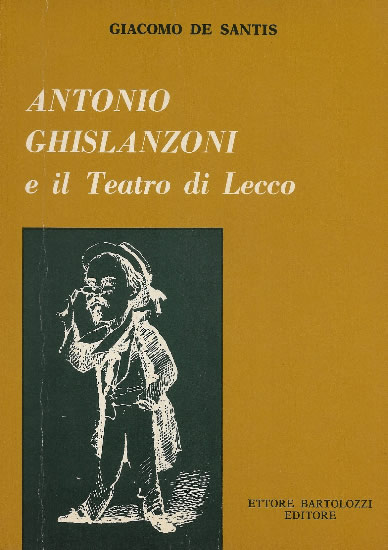

A raccontarci l'impegno di Antonio Ghislanzoni per il teatro lecchese c'è un libro del 1977 pubblicato dall'editore Ettore Bartolozzi. E fu questo, forse, l'ultimo impegno dell'editore: sarebbe morto di lì a pochi mesi all'età di 91 anni. L'autore è invece Giacomo De Santis, protagonista indiscusso della vita culturale cittadina e del quale qualcosa va pur ricordato: per un ventennio - non godendo di lunga vita per la morte avvenuta nel 1985 a soli 51 anni d'età - fu direttore del "Giornale di Lecco" ma anche animatore di molte iniziative rimaste indelebili nella memoria di chi, tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, guardava alla possibilità di sprovincializzare un borgo ancora sonnolento.

"Antonio Ghislanzoni e il Teatro di Lecco" è il titolo del volume costruito attorno ai libretti d'opera dei lavori scritti appositamente per la nostra città, il più celebre dei quali è il melodramma de "I promessi sposi" musicato da Errico Petrella e rappresentato in prima assoluta al Sociale la sera del 2 ottobre 1869. Era la prima di sei opere presentate nell'arco di dodici anni, dal 1869 al 1880. Ai "Promessi sposi" seguirono "Reginella" (musiche di Gaetano Braga), "Il parlatore eterno" (Amilcare Ponchielli), "Il duca di Tapigliano" (Antonio Cagnoni), "Adelina" (Luigi Sozzi) e "Mora" (Luigi Vicini).

Antonio Ghislanzoni, Errico Petrella con il busto di Manzoni

I libretti sono corredati dai documenti che De Santis era riuscito a recuperare relativamente alle singole opere e che comprendono molti scritti dello stesso Ghislanzoni - articoli o lettere - che è gustoso leggere e che, per quanto frammentati, ci danno l'idea da un lato proprio dei rapporti tra il "poeta" e la città e dall'altro di quelli a volte altrettanto tumultuosi con i musicisti.

Si tratta, di opere tutte sostanzialmente dimenticate. Compresi "I promessi posi", della cui genesi era lo stesso Ghislanzoni a scrivere: «Una sera a Milano (...) il Petrella sedeva trincando in lieta brigata di amici nella sala di una fiaschetteria. Eran le due dopo mezzanotte; dalla chiassosa conversazione e dal vino spumeggiavano, come avviene sempre, i progetti. A quando una vostra nuova opera? Chiedevano gli astanti al maestro. Ciò dipende dalla buona volontà del mio poeta, rispondeva il Petrella additando l'autore di questo scritto (appunto, il Ghislanzoni, ndr), che sedeva mezzo brillo al suo lato. Facciamo "I Promessi Sposi"? E scoccata sbadatamente la proposta il così detto poeta si copre il volto colle mani, attendendo uno scroscio di risate. A mente più calma è probabile che la riflessione e la discussione avrebbero seppellito il progetto. Tra i fumi del vino accadde altrimenti».

Giacomo De Santis

De Santis ci ricorda come «dopo aver alloggiato nella villa del Caleotto, che era stata di Alessandro Manzoni, per scrivere il libretto dell'opera», il poeta si trasferiva poi a Malgrate, quindi a Pescarenico e infine a Maggianico «ove il suo grande amico, l'oste Giuseppe Invernizzi detto "Davide", aveva acquistato la bella casa di campagna che già era stata dei genitori del Ghislanzoni. Il poeta l'aveva dovuta vendere per far fronte ai debiti contratti col tipografo a causa dell'insuccesso finanziario di una delle sue tante iniziative editoriali».

Al Caleotto soggiornò lo stesso Petrella, quasi dimenticandosi dei propri impegni professionali. Come racconta Ghislanzoni: «...vi dormiva e banchettava lietamente, aspettando... l'ispirazione. La nuova opera doveva prodursi al teatro di Lecco sugli ultimi del settembre 1869; ma agli ultimi dell'agosto né dalla collina di Acquate né dal campanile triangolare di Pescarenico era ancora scesa la diva invocata. Il maestro prometteva grandi cose: la sua salute non era mai stata così florida; nulla gli mancava; e ciò significava positivamente ch'egli era felice. Un bel giorno, l'autore del libretto, il sindaco della città, i direttori del teatro, l'editore, l'impresario, tutti quanti si danno parola di tentare i più energici espedienti per scuotere dall'indolenza il troppo beato ospite del Caleotto». Fu così che il Petrella si barricò in villa e in meno di un mese completa il lavoro.

E si arrivò appunto al debutto al Teatro della Società il 2 ottobre 1869. «Il successo della prima rappresentazione fu grandissimo. Alessandro Manzoni presenziò allo spettacolo ed alla fine donò un orologio d'oro con le sue iniziali incise al Petrella, al quale venne qualche anno dopo rubato a Napoli»: così scriveva Franco Schiltzer in un libro del 1954 in un brano riportato da De Santis, il quale però non commenta l'aneddoto manzoniano. E dobbiamo immaginare un qualche scetticismo. Sembra esclusa, infatti, la presenza lecchese del Manzoni. Possibile invece possa avervi assistito a Milano, dove venne rappresentata al Teatro Carcano e dove - ci informa ancora il Ghislanzoni - , malgrado l'unanime denigrazione dei critici, l'impresario vede sempre il teatro affollatissimo e fece lauti guadagni».

Accadde poi che «in grazia di quell'avvenimento teatrale - ancora parola di Ghislanzoni - qualcuno ebbe a sovvenirsi di un'altra opera riportante il medesimo titolo» che erano "I Promessi sposi" musicati da Amilcare Ponchielli, su libretti di diversi autori, a partire dal 1856. Fatto sta che «dopo la splendida resurrezione dell'opera di Ponchielli, "I Promessi Sposi" del Petrella, già accolti con favore a Milano, a Torino, a Genova e in altre cospicue città, si videro rejetti. La fortuna, anche negli insuccessie nei trionfi degli artisti, gioca spesso una parte efficacissima».

Sulle asltre opere, il materiale è decisamente minore. Spiccano le lettere di Ghislanzoni al compositore Antonio Cagnoni a proposito de "Il duca di Tapigliano", testimonianza di qualche incomprensione con il musicista ma anche con l'editore Ricordi le cui «buone, amichevolissime relazioni (...) da qualche tempo si sono tramutate in una freddezza, da parte di quei signori, quasi ostile».

Infine, è anche l'occasione per ricordare due musicisti "nostri". Uno è Luigi Sozzi, caprinese morto a 46 anni del quale Ghislanzoni scriveva a Ponchielli che se «gli altri maestri appartengono alla categoria dei mattoidi (...) questo è proprio matto davvero». L'altro è il mandellese Luigi Vicini ricordato dallo stesso De Santis.

Manca nel libro di Giacomo De Santis l'atto finale e amaro del rapporto tra Antonio Ghislanzoni e il Teatro della Società e non fece altro che confermare certe considerazioni che il "poeta" aveva per i lecchesi e che aveva già manifestato negli anni precedenti. Per esempio, nel romanzo "Un suicidio a fior d'acqua" (ne abbiamo parlato

QUI) e che è stato

ripubblicato lo scorso anno dalla casa editrice lecchese Polyhistor, sostanzialmente dopo oltre un secolo abbondante di un oblio probabilmente non casuale. Del resto, nel 1875, Ghislanzoni scriveva come i giovani lecchesi non fossero molto incoraggiati «agli slanci sublimi» essendo che «il commercio non cessò mai di ringhiare accanitamente contro gli spiriti emancipati. Molte belle voci si spensero tra il fragore delle incudini; molti nobili ingegni si abbrutirono sotto la pressione del clericalismo predominante. Difficilmente il filatoio può generare dei poeti e degli artisti. Se tale prodigio si avverasse, i padroni delle officine strozzerebbero il loro piccolo genio con un'accia di seta. (...) Fino a quando l'elemento liberale non riesce a preponderare, fino a quando non siano scompaginate le vecchie consorterie dei trafficanti all'ingrosso, Lecco avrà sempre le equivoche apparenze e il fare impacciato di una piccola famiglia borghese».

E fu appunto nella cornice di questa famiglia borghese che si volle l'umiliazione di Antonio Ghislanzoni. La cui ricostruzione troviamo nella rivista "Archivi di Lecco" dell'ottobre-dicembre 2006, a firma Carlo Tremolada.

Antonio Ghislanzoni nel 1873 ereditò il palchetto paterno al Teatro della Società e pertanto fu chiamato a versare annualmente il proprio canone societario. Nel 1880, acquistò la casa di Capirno Bergamasco dove avrebbe trascorso gli ultimi anni della sua vita: «E' noto - scrive Tremolada - come Ghislanzoni, incapace di amministrare in modo oculato i propri interessi, abbia molto spesso avuto gravi problemi di carattere economico nel corso della sua esistenza» e l'impresa di Caprino gli costò «certamente più di quanto avesse previsto tanto da costringerlo a ridurre drasticamente tutte le spese. Non deve quindi meravigliare che proprio in quel periodo non potesse far fronte al pagamento dei canoni del suo palco al teatro di Lecco».

Fu così che, dopo vari solleciti, nel 1883 la Società del Teatro con il suo presidente Giacomo Ongania si rivolse al tribunale. Un vizio di forma inficiò la denuncia, ma la causa non si fermò e nel contempo si sviluppò anche una polemica giornalistica, con annesse immancabili insinuazioni. Non è chiaro quante siano state le annate di autentica morosità essendo contrastanti le versioni. Di fatto, il debito «doveva riguardare un biennio e un triennio al massimo di canoni arretrati e quindi ammontare a 400 o 600 lire, una somma che, anche se definitiva "meschina" era comunque di rilievo. (...). Ghislanzoni si decise tuttavia a saldare il debito rifiutando una sottoscrizione a suo favore. (...) Con il pagamento degli arretrati da parte di Ghislanzoni si potrebbe pensare che la questione fosse ormai chiusa definitivamente: ma così non poteva essere. Il Nostro infatti era pur sempre padrone del palco e i relativi canoni continuavano a maturare. Per chiudere definitivamente la faccenda il 25 agosto 1883 si decise obtorto collo a cederne la proprietà alla stessa "Società del Teatro", a saldo del nuovo debito di 200 lire per l'ultimo canone scaduto».

Il palco, «al quale si annodano delle care tradizioni di famiglia e qualche grata ricordanza di artistiche soddisfazioni» come scriveva lo stesso Ghislanzoni al proprio avvocato Ernesto Pozzi, che era costato a Giovanni Battista Ghislanzoni circa 1500 lire, «venne quindi alienato - annota Tremolada -, dopo quarant'anni, per sole 200 lire! A questo punto una domanda sorge spontanea: perché Ghislanzoni non ha ritenuto più opportuno lasciare che gli fosse confiscato il palco, come previsto dall'atto di citazione dell'Ongania qualora non avesse saldato il debito? Avrebbe in tal modo evitato di pagare i canoni arretrati in un momento particolarmente difficile per la sua borsa, risparmiando non meno di 400 lire. Ma crediamo di conoscere la risposta: la confisca sarebbe stata per lui un'umiliazione insopportabile».

A conti fatti - conclude Tremolada - Antonio Ghislanzoni ne esce bene, mentre «non altrettanto bene emerge l'immagine della nuova società lecchese, dedita solo agli affari e poco sensibile ai richiami dell'arte».