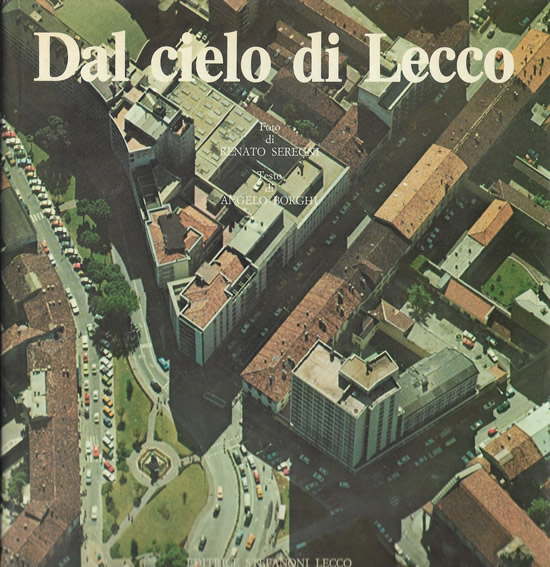

SCAFFALE LECCHESE/65: carrellata di foto aeree della città dal Piper di Seregni

Quando non c'erano i droni, le vedute aeree erano una rarità, scattare foto dall'alto una possibilità da privilegiati. Hai voglia ad andare su quei monti che noialtri lecchesi abbiamo la fortuna d'avere attorno. Non è certo la stessa cosa che vedere tetti e strade a volo d'uccello.

Renato Seregni

Nel 1978, un piccolo volume fotografico pubblicato dall'Editrice Stefanoni era dunque una gemma: "Dal cielo di Lecco": una quarantina di fotografie aeree della città che consegnavano uno sguardo diverso sul tessuto urbano lecchese, sul reticolo di strade, sull'addossarsi delle case, quelle secolari limitate nell'altezza su cui gettavano ancora la loro ombra antichi campanili e quelle più moderne che i lecchesi chiamavano forse un po' pomposamente grattacieli perché tali in fondo apparivano ai loro occhi.Quel libro nasceva principalmente per onorare la memoria di chi quelle foto aveva scattato dalla carlinga di un Piper e che proprio in un incidente di volo perse la vita: Renato Seregni che fu ingegnere, docente e amministratore pubblico, con la passione del volo.

Castello

Recentemente svolgeva lavori di consulenza in Medio Oriente. Un incidente di volo ha stroncato la sua vita e quella del figlio Aldo il 23 settembre 1977 nel cielo di Marcellina, Roma».All'uscita del libro, nel dicembre 1978, quelle fotografie erano "fresche", riproducevano la città di quel momento. Oggi sono già immagini d'antan. Per quanto certi scorci siano rimasti inalterati e solo taluni dettagli suggeriscano il trascorrere del tempo.

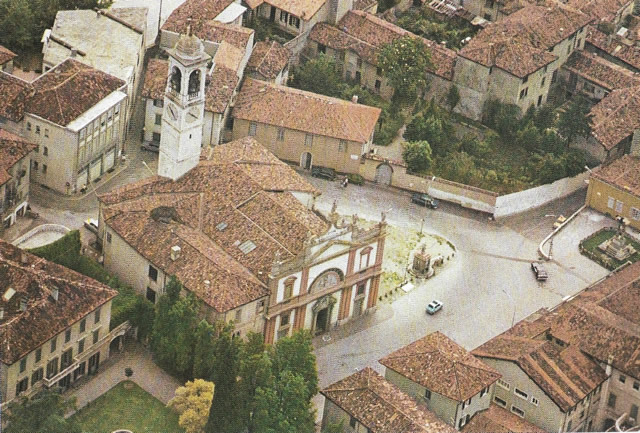

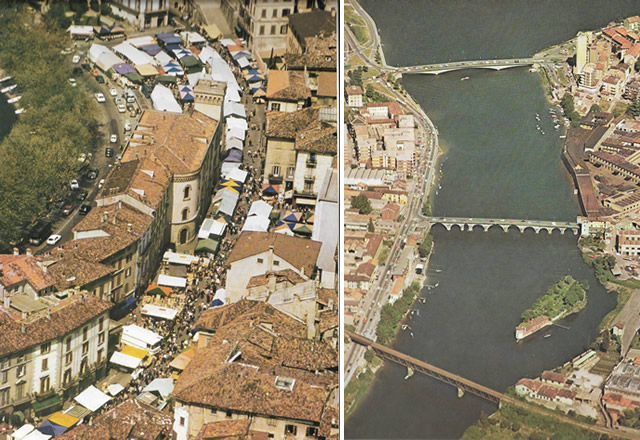

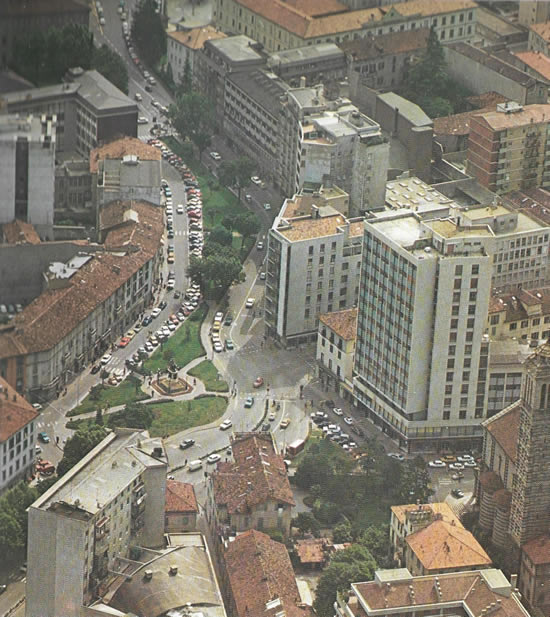

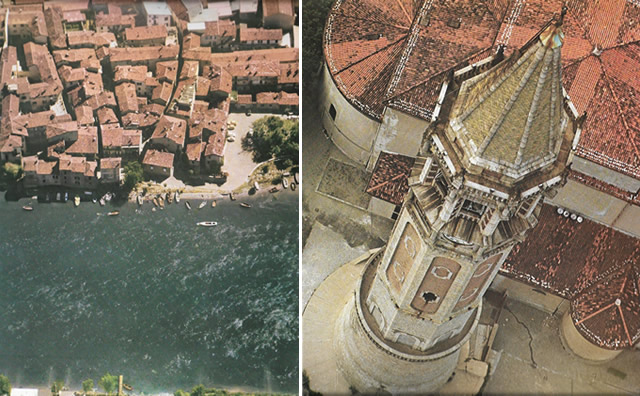

Ci sono, naturalmente, panoramiche della città, ma anche un'innevatissima vetta del Resegone, un campanile di San Nicolò visto a un palmo dalla guglia, i tre ponti (il quarto, quel Manzoni che tra l'altro veniva chiamato "terzo", non c'era ancora), le piazze e le strade, il mercato, il lungolagoe gli altri "villaggi" della conca: Rancio con la chiesa di San Carlo e la fontana delle tre bocche che occhieggia tra gli alberi, San Giovanni attraversato dalla vecchia strada della Valsassina, Castello con l'imponente parrocchiale, Pescarenico con più barche di quante se ne vedano oggi. E Bonacina, Malnago, Acquate, Falghera, Olate, Maggiancio, Barco, Chiuso, la vallata di Laorca e il cimitero delle grotte. E tetti, naturalmente, tetti di coppi rossi come un gran manto. Cortili inusitati, case oggi mutate e capannoni scomparsi: non ci sono le grandi aree industriali, ma si riconoscono le fabbriche tra i due ponti che vent'anni più avanti saranno tema di acceso dibattito sulla necessità di salvare taluni esempi di quella che già si chiamava archeologia industriale, Auto un po' dappertutto, parcheggiate dove non si può più. E scampoli di verde. La rilevazione di Seregni ha "congelato" l'immagine della Lecco d'allora.

Sotto il profilo della qualità fotografica, si tratta di opere tutto sommato amatoriali. Già allora, le case editrici pubblicavano libri fotografici di particolare raffinatezza, Erano, anzi, gli anni della scoperta della "bella fotografia".

Una veduta di un giorno di mercato e i tre ponti

Malnago

Ciò non toglie importanza e valore al lavoro di Seregni. Il cui racconto fotografico era accompagnato dai testi storici di Angelo Borghi.Se le fotografie raccontavano la città del presente, il testo e le didascalie spiegavano come quell'immagine si fosse venuta determinando nel corso del tempo «e forse qualcuno osserverà che troppo spazio è dato al passato, a ciò che non esiste più», ma «pensare al passato è riuscire a sceverare che cosa ci ha permesso di arrivare a questa vita» e quindi spiegare perché la città e i lecchesi «più montanari che laghisti» siano fatti in un certo modo anziché in un altro.

«Vedere dal cielo - spiegava lo stesso Borghi - è molto più complesso, più lontano dalla nostra abitudine di considerare Lecco. Vuol dire concentrarsi su essa, studiarne la struttura, coglierne i momenti vitali; è riannodare le fila del suo significato di città, avere l'obiettivo di chiedersi i perché della sua esistenza e della sua condizione, vederne lì aperta l'evoluzione, l'espandersi nel tempo e nello spazio delle sue possibilità. Abbiamo pensato che tutto questo fosse nell'animo di chi, sorvolando la città nella familiarità delle ali d'aereo ma anche nelle carte d'ingegnere, si era andato configurando un volto di essa e ne raccoglieva man mano, senza completare l'opera, le testimonianze anche particolari che ne potessero rendere una sintesi dinamica e reale. E' indubbiamente una forma d'arte questa ricostruzione di un volto di Lecco, ed anche questo pensiamo presiedesse alla raccolta che l'ingegner Seregni andava facendo». E «anche un contributo alla conoscenza della città che per i lecchesi non è mai stata molto ampia». Perché «purtroppo ciò che oggi qui vive non si sottrae all'indifferenza tradizionale».

Nella seconda metà di quegli anni Settanta del secolo scorso, Borghi tirava le somme del disordinato sviluppo della città: nell'Ottocento «ci furono alcuni tecnici illuminati, Bovara, Bolla, Tubi, e in mezzo alle incomprensioni si venne a qualche risultato. Ma quando l'unificazione dei vari comunelli dell'unica conca lecchese fu realtà, la risposta fu soprattutto l'effetto esteriore, reclamistico e rappresentativo. Stradoni, la circonvallazione, le opere pubbliche gerarchizzate, macello e centrali in periferia, scuole in centro, incentivo alle banche a gli uffici: le case malsane, le fognature primitive, l'inquinamento, la stalla presso casa e la bottega sotto casa, rimase tutto muto.

Piazza Manzoni

Pescarenico e il campanile di San Nicolò

I piani del 1939-40 e del 1960 hanno dato spazio alla speculazione, hanno lasciato costruire nel caos, stabilimenti dove dovevan star case, case dove dovevan stare officine, grandi complessi industriali dove dovevan trasferirsi produzioni tradizionali. I vecchi centri languono ed oggi ci vivono i vecchi, gli immigrati».Dalle fotografie ciò non si può leggere ma molto intuire «né si mancherà di rilevare un amore alle vecchie case, ai vecchi nuclei più o meno spontanei, che raccolgono ancora, alla fine, l'aspetto più vivace di Lecco, più ricco di potenzialità comunicative» e pensare che «i nòccioli dei rioni siano ancora le tessere dalle quali ripartire per comporre un mosaico a più colori e completo di una struttura urbana socialmente vivificata».

Già allora, come ancora si sente dire oggi quando nel frattempo la città ha già subito ulteriori rivoluzionarie trasformazioni come la riconversione delle grandi aree produttive che è stata un'altra delle occasioni perdute.

Di Renato Seregni, tra l'altro, ci parla anche un libro stampato nel gennaio di quest'anno ("Se veramente mi ami. Nico. Memorie di un padre") pubblicato da Radio Spada, una piccola casa editrice militante nel campo del cattolicesimo ultratradizionalista. Si tratta di una sorta di "libro famigliare": è infatti una lunga riflessione scritta dalla nipote Marta Tosi che ha ritrovato tra vecchie carte dimenticate un diario che Seregni tenne dopo la morte improvvisa nel 1974 del figlio quattordicenne (il Nico del titolo): tre anni prima, dunque dell'incidente aereo del settembre 1977 in cui anche l'ingegner Seregni perse la vita con l'altro figlio maschio, Aldo.

Per imperscrutabili coincidenze, a quel viaggio mortale non partecipò, scampando alla morte, la figlia Ada. Che è, appunto, la mamma di Marta Tosi.

Dario Cercek