SCAFFALE LECCHESE/56: la novella di Emilio De Marchi tra zuffe, coltelli e morti

Emilio De Marchi

«Per intendere quel che era accaduto – scriveva De Marchi – bisogna sapere che tra quei di Osnago e quelli del vicino comune di Usmate, durava da un pezzo la discordia per cagione di un certo prete, che gli uni pretendevano di volere, gli altri non volevano lasciar partire, tanto che l’arcivescovo per farla finita l’aveva mandato in una parrocchia di montagna. Questo il pretesto: ma si aggiungevano antiche gelosie di campanile, le solite violenze sassaiuole e qualche intrigo politico, in cui avevano la mano anche coloro che dovrebbero seminare la pace e non la discordia nel popolo.»

Ogni volta che i giovani dell’un paese e dell’altro si incontravano nascevano liti fino a quel giorno «limitate a qualche pugno dato e ricevuto, a qualche gabbano stracciato, a qualche cappello pesto». Ma quella volta si degenerò per «una spavalderia di pochi violenti, alla quale altri spavaldi risposero.»

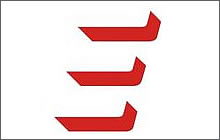

Erano i giorni della visita di leva con il confluire a Lecco di coscritti da un po’ tutte le parti: «Il vino e l’orgia dei tre giorni che precedettero la visita avevano aiutato ad esaltare e ad accecare quei poveri figlioli, che imbattutisi in un’osteria di Pescarenico, dopo le solite provocazioni, dopo essersi ricambiate le più acerbe ingiurie, come se si trattasse di salvare la patria, impegnarono una battaglia così feroce che in due minuti sedie, tavole, bicchieri e fiaschi andarono sottosopra come se fosse passato un uragano. Accorse la gente del paese, si chiamarono soldati e guardie, ma quando la forza arrivò sul luogo non trovarono che un morto sul terreno»: Stefano Morelli, orfano di padre, sostegno della madre e di due fratellini, muratore ma di spiccato ingegno tanto che qualcuno ne prospettava addirittura un futuro d’architetto. Ma, soprattutto, ragazzo esemplare: morigerato e assennato. «Nella mischia egli non era entrato che per dividere i più feroci, per far sentire una parola di pace e di ragione; ma il coltello non sta a fare troppe distinzioni e troppi ragionamenti: dove cade taglia e ammazza.»

Illustrazioni dell'edizione di Bellavite

Quei fendenti mortali segneranno naturalmente anche i destini della povera madre di Stefano, che lo attendeva a casa scodellando la minestra ai rintocchi del campanile mentre il fischio del vapore la rassicurava sull’arrivo in orario del figlio con il treno da Lecco. «La povera donna non morì di dolore, ma rimase come matta o scema» e visse a lungo di elemosina domandando «a tutti s’era arrivato il treno da Lecco.». E segneranno, quei fendenti, anche i destini dei Longhigna «che in paese passavano per gente che avesse molta terra al sole e non pochi denari all’ombra; ma il coltello, quel maledetto coltello, doveva tagliar tutto e ridurre un giovane onesto nella condizione di un assassino, arrestato, ammanettato, avvilito.» Quando, dieci anni più avanti, sarebbe uscito dal carcere non sarebbe più stato «il giovane ardito di prima», lasciando andare rovina il molino e se stesso.

«Così tre belle vite furono spezzate da un colpo di coltello». Su questa considerazione si innesta la riflessione di De Marchi: sul coltello che la povera gente porta addosso «senza ribrezzo, ma quasi con orgoglio», sui ragazzi che lo sognano «appena stanno sulle gambe», sui grandi che «che se lo tengono caro», sulle donne che lo regalano ai fidanzati, sui vecchi che lo lasciano in eredità, mentre «in certe provincie, dove la religione si confonde con la superstizione e perfino col delitto, il coltello si mescola alla corona del rosario e al sacro scapolare della Madonna o di San Nicola nella tasca del brigante». E quindi liti che finiscono nel sangue, vendette, la risposta a un torto subito ritenuta quasi un dovere, la “cavalleria rusticana”, i duelli, «un gesto, un colpo e un uomo è fritto per sempre».

Villa Martelli a Maggianico

Barbara usanza italiana: «Dove arriva l’italiano arriva il suo coltello, spavento d’altri popoli, che ci chiamano la nazione del coltello». Lo sanno gli operai francesi e lo sa l’Arabo – pensa un po’ quanto si scriveva alla fine dell’Ottocento - che «impallidisce di paura quando si vede venire incontro minaccioso un italiano. L’Arabo ha orrore del sangue e considera chi lo sparge sia poco meno che figlio del diavolo: e ha ragione. Ma non è umiliante per un cristiano?».Ragguaglia lo stesso De Marchi: «Le statistiche giudiziarie registrano nel solo 1898 un milione di condanne al carcere, un buon terzo delle quali per delitti di sangue. Più di 4.000 furono seguiti da morte»: più delle guerre di indipendenza, più della battaglia di Adua. «E con questo bel carattere vogliamo andare a incivilire gli africani.»

E allora, «intanto che i tempi progrediscono, fate come vi consiglia “La Buona parola” che parla anche per chi non sa parlare: prima di uscir di casa frugatevi in tasca, levate quel brutto arnesaccio, consegnatelo a vostra madre o aa vostra moglie o a vostra figlia. Per qualunque male vi possa capitare, andando intorno disarmati,

non vi capiterà mai il peggiore di tutti: di uscir di casa onesti e di rientrarvi assassini.»

“La Buona Parola” è proprio il tritolo della piccola collana di Vallardi che ebbe lo stesso De Marchi come direttore e dalla quale “Quel maledetto coltello….” era il terzo numero .

«I volumetti – leggiamo nella prefazione di monsignor Ravasi – che trattavano gli argomenti morali più vari, ebbero un successo folgorante (se ne diffusero oltre seicentomila copie). L’autore esortava “le persone facoltose, i proprietari e i capi degli stabilimenti e delle officine a fare larghi acquisti di opuscoli e a distribuirli gratuitamente nelle città e campagne… Se non sapete a chi donarli dimenticateli sui banchi delle botteghe, nelle carrozze dei tram, nei vagoni, nelle scuole, nei caffè, nelle osterie. L’agricoltore sparge la semente a caso: Dio pensa a farla crescere.”»

«Quella che potrebbe essere un’anonima zuffa brianzola col morto – osserva il critico Crovi – diventa per De Marchi il banco di prova di una fine analisi sociale dei costumi spesso barbari dell’Italia contemporanea. Al nostro autore interessa che la coscienza degli italiani si rinnovi e che comincino a sentire il valore della vita umana e misurino “con più criterio le ragioni del bene e del male”. De Marchi è convinto che “finché lascieremo parlare la passione urlare il nostro amor proprio, non potremmo mai aspirare all’onore d’esser detti uomini civili. La furia, il veder rosso. Il non vederci più sono i caratteri della bestialità, non dell’umanità.”»

Lapidi dei De Marchi a Maggianico

Milanese, milanesissimo, De Marchi (“Demetrio Pianelli”, il suo libro più celebre) aveva legami anche con Lecco e in particolare con Maggianico dove spesso era ospite nella villa della famiglia Martelli dalla quale proveniva la moglie Rachele. Nel cimitero di Maggianico, nella cappella della famiglia Martelli, tre lapidi ricordano Emilio De Marchi, la moglie e la figlia, tutti e tre però sepolti a Paderno Dugnano dove lo scrittore milanese disponeva di una villa per la villeggiatura estiva.

Dei legami con il Lecchese si era occupato Pietro Dettamanti sulla rivista “Archivi di Lecco” (nel secondo numero del 1995, mesi di aprile-giugno) in una nota introduttiva a un racconto dello stesso de Marchi apparso sul “San Michele”, un numero unico datato 29 settembre 1885 e stampato nell’ambito delle iniziative a favore del fondo per l’erezione del monumento ad Alessandro Manzoni.

Racconta della movimentata giornata di San Michele dell’applicato di terza classe alla pubblica biblioteca milanese Ubaldino Ubaldi. Che quel giorno era invitato a pranzo dallo zio curato «d’uno dei tanti paeselli che fanno con Lecco una grande famiglia nel verde declivio del territorio».

Strada facendo, s’imbatte in una comitiva diretta alla sagra di San Michele sul Monte Barro. Ne fanno parte anche Fanny, «una giovinetta assai graziosa, vestita d’un abito quasi bianco, a mazzetti di fiori, con in capo un cappello di paglia a tesa larghissima» e i di lei genitori: il «signor Gaetano padre di numerosa figliolanza, imp. reg. impiegato della contabilità» e «la signora Adelaide, sua legittima consorte, una brutta signora, con una voce noiosa, e famosa per i suoi spropositi di lingua» considerato «che aveva ricevuta, diceva lei, la sua bella educazione nel collegio delle monache di Cernusco Asinario».

«Venga, venga con noi – aveva detto il papà». Il nostro Ubaldo, già da tempo invaghitosi di Fanny ma non ancora rivelatosi, anche se pare che tutti abbiano capito, non se lo fa ripetere due volte. Per una serie di circostanze, però, il giovane («Fortuna che il signorino avrà già pranzato») è costretto a saltare il pasto, mentre d’attorno i compagni danno fondo a svariate vivande. A torturarlo ulteriormente è vedere, di là dal lago, la casa dello zio curato con il fil di fumo che si alza dal comignolo. Proprio il digiuno origina equivoci che rischiano ci compromettere la situazione. Un provvidenziale temporale durante la discesa permetterà al giovane di eclissarsi e di rifocillarsi con polenta e formaggio in una casa contadina. Tutto è bene ciò che finisce bene e «Ubaldino e Fanny un bel giorno di primavera salivano ancora per il sentiero di San Michele, tenendosi per mano, sposi beati. Il tempo ha fatto il resto, oggi che l’uno e l’altra cominciano a invecchiare, capiscono che una buona cioccolata la mattina, due piatti a tavola e una buona bottiglia di vin vecchio, non guastano l’amore, anzi lo mantengono vispo.»

PER RILEGGERE LE PRECEDENTI PUNTATE DELLA RUBRICA, CLICCA QUI.

Dario Cercek