SCAFFALE LECCHESE/55: Leonardo da Vinci...in Valsassina secondo Mario Cermenati

La Grigna che «è la più alta montagna ch'abbi n'questi paesi, ed è pelata» o la Troggia che «cade da un sasso altissimo, e cadendo entra sotto la terra e lì finisce il fiume»: fanno ormai parte della memoria collettiva della nostra terra; non c'è libro dedicato alla Valsassina che ometta tali definizioni. Quasi che un timbro leonardesco consacri il paesaggio. Se ne occupano gli studiosi e anche una sempre nutrita compagine di appassionati decisi a svelare misteri che tali magari non sono. Molto si discetta, per esempio, a proposito di taluni sfondi pittorici, a cominciare dal paesaggio della Gioconda. Nei quali sfondi evidente sarebbe il richiamo a certi panorami nostri, certi picchi, certi laghi. Vai poi a sapere!

Mario Cermenati

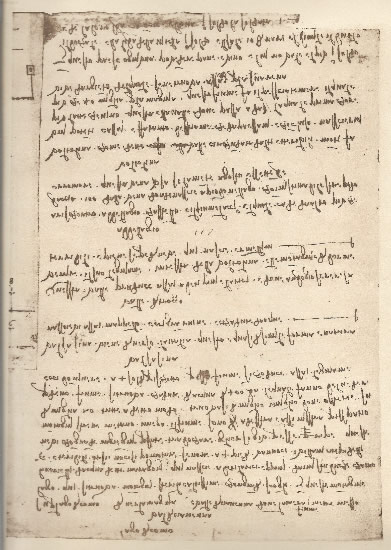

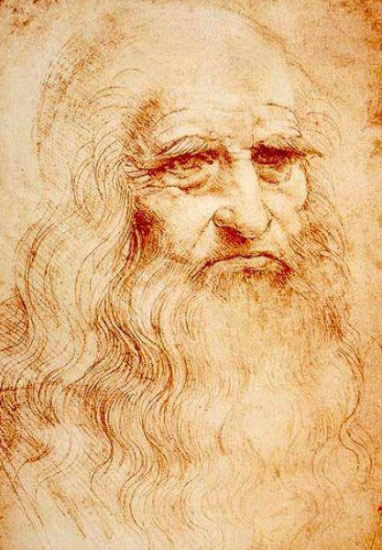

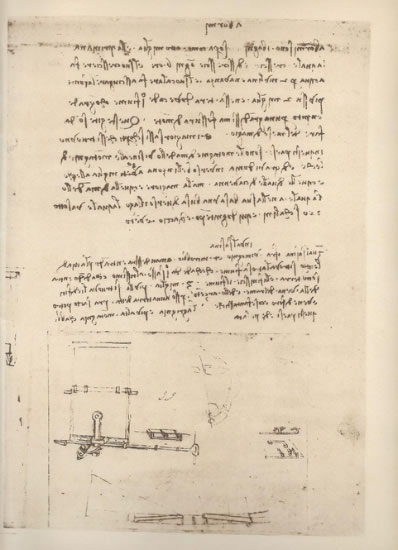

Genio per antonomasia, con annesso bagaglio di leggende e a suo modo "icona pop" come si dice di questi tempi, Leonardo si sa essere stato curioso di tutto, aver cercato spiegazioni per quasi tutto e trovando in qualche caso risposte pertinenti. Lasciando in giro un po' d'annotazioni, spesso criptiche non solo per la scrittura da destra a sinistra ma forse perché scrivendo «a distanza di tempo dal sopraluogo, avesse poi fatto qualche confusione, cadendo in inesattezze altimetriche o d'orientazione; di che non sono immuni non pochi de' suoi appunti», come scriveva lo scienziato lecchese Mario Cermenati.Tra queste note spuntano riferimenti alle nostre terre e ai nostri monti, parte di quel Ducato di Milano per il quale il vinciano prestò servizio: c'è, per esempio, il «curioso foglietto» del cosiddetto Codice Atlantico dedicato alla Valsassina: è proprio in quelle righe che ritroviamo la "Grigna pelata" e la "Troggia che finisce".

A trattarne, per primo o tra i primi, fu appunto il nostro Cermenati che nel 1910 pubblicò per la casa editrice Cogliati di Milano un breve studio su "Leonardo da Vinci in Valsassina". Che è lettura ancora interessante (e per certi versi gustosa) nonostante sia trascorso oltre un secolo e gli approfondimenti leonardeschi siano naturalmente proceduti.

«Se la Valsassina avesse il "libro d'oro" de' suoi visitatori ed ammiratori, il maggior nome che dovrebbe figurare nell'elenco è quello di Leonardo da Vinci, che a tale bellissima porzione delle Prealpi lombarde fece l'onore di una sua visita o, fors'anche, di più escursioni»: così l'incipit di quella che Cermenati presenta come un'illustrazione critica del foglio "atlantico": una «doppia pagina autografa» che il geologo lecchese ritiene trattarsi «di un avanzo di un libriccino o quaderno, nel quale Leonardo doveva aver raccolto varie notizie intorno alle regioni ed ai paesi da lui visitati durante i suoi viaggi e le sue escursioni; forse anche di una guida-itinerario della Lombardia alpestre, o dello Stato milanese, compilato per suo uso, o magari per ordinazione d'uno de' suoi mecenati (...) Mi induce a questa congettura il modo con cui il foglio è scritto, e cioè: tutto di seguito, in buona calligrafia, senza pentimenti e correzioni, con la materia divisa in capitoletti; proprio come se si trattasse della bella copia di una illustrazione topografica-naturalistica, compilata su appunti di viaggio, o con notizie raccolte dai pratici o copiate da qualche descrizioni preesistente».

Il testo si apre giustamente spiegando cosa sia il Codice Atlantico, conservato alla Biblioteca Ambrosiana «e sono appena sei anni che si è compiuto il voto ardentissimo di studiosi illustri; il voto cioè che quella inesauribile miniera di cose vinciane fosse resa integralmente di pubblica ragione». Subito dopo, la tesi dell'opera e cioè «che Leonardo siasi recato in Valsassina e vi abbia constatato de visu i fatti naturali, di cui fece menzione, io credo fermamente, vincendo tutti quei dubbi che si possano escogitare in argomento». Evidentemente, all'epoca, non mancavano gli scettici che il nostro vuol convincere pur ammettendo «che anche da valsassinesi suoi amici o conoscenti di residenza a Milano, egli assumesse informazioni intorno alla valle stessa». Tra questi amici, «quel Simone Arrigoni, originario di Bajedo, che, in premio dell'uccisione di Lodovico il Moro, ebbe dal re di Francia il dominio della Valsassina e in nome dello stesso sovrano fu alcuni anni dopo fatto prigioniero e mandato a morte perché in tal dominio voleva liberamente continuare, negando al re il chiesto omaggio di fedeltà».

Innanzitutto: «quando Leonardo da Vinci fu in Valsassina?». Sono due i periodi milanesi (il primo dal 1483 al 1499, alla corte di Lodovico il Moro, e il secondo dal 1506 al 1513, «ospite del governatore francese di Milano Carlo d'Amboise o del patrizio Girolamo Melzi a Vaprio»: accreditabili entrambi ma «le maggiori probabilità sono per il primo periodo» soprattutto per il riferimento a quell'Ambrogio Ferrari che fa venire il suo legname dalla Valle di Trozzo (che sarebbe poi la Valvarrone) e che «era precisamente il commissario generale degli approvvigionamenti e delle opere pubbliche sotto Lodovico il Moro».

Nella sua visita lariana, tra l'altro Leonardo «può avere approfittato della ospitalità del Marchesino Stanga che si era fatto costruire a Bellagio una sontuosa villa, aperta ai dotti ed agli artisti della corte milanese, dei quali amava atteggiarsi a protettore» e fu «con ogni probabilità in qualche bel mese di maggio» e «fu, forse, da Bellagio che egli si mosse a studiare il fenomeno d'intermittenza della fonte Pliniana (a Torno, ndr), come di là poteva, con breve tragitto, portarsi a verificare l'altro non meno interessante fenomeno analogo a Fiumelatte».

Innanzitutto: «quando Leonardo da Vinci fu in Valsassina?». Sono due i periodi milanesi (il primo dal 1483 al 1499, alla corte di Lodovico il Moro, e il secondo dal 1506 al 1513, «ospite del governatore francese di Milano Carlo d'Amboise o del patrizio Girolamo Melzi a Vaprio»: accreditabili entrambi ma «le maggiori probabilità sono per il primo periodo» soprattutto per il riferimento a quell'Ambrogio Ferrari che fa venire il suo legname dalla Valle di Trozzo (che sarebbe poi la Valvarrone) e che «era precisamente il commissario generale degli approvvigionamenti e delle opere pubbliche sotto Lodovico il Moro».

Nella sua visita lariana, tra l'altro Leonardo «può avere approfittato della ospitalità del Marchesino Stanga che si era fatto costruire a Bellagio una sontuosa villa, aperta ai dotti ed agli artisti della corte milanese, dei quali amava atteggiarsi a protettore» e fu «con ogni probabilità in qualche bel mese di maggio» e «fu, forse, da Bellagio che egli si mosse a studiare il fenomeno d'intermittenza della fonte Pliniana (a Torno, ndr), come di là poteva, con breve tragitto, portarsi a verificare l'altro non meno interessante fenomeno analogo a Fiumelatte».

In quanto alle descrizioni, Cermenati cerca di interpretare il pensiero di Leonardo. Che significa, per esempio che la «Valsassina viene di verso l'Italia»? Che apparteneva all'Italia o che «era più prossima all'Italia»? E cioè «era in qua, in direzione dell'Italia» che non «la valle di Chiavenna e la Valtellina» che invece «erano più in su, verso la Germania»? Possibile, anche, che il genio vinciano si sia affidato alla cartografia dell'epoca, secondo cui la Pioverna scorreva da Nord e Sud, «scendendo dal gruppo del Legnone per gettarsi nell'Adda poco sotto il ponte visconteo», una «arbitraria rappresentazione» forse dovuta ad antichi significati geologici, testimoniati dall'affioramento a Rancio e a Laorca di alcuni conglomerati rocciosi «che sono appunto le alluvioni di quella Pioverna a rovescio dei tempi quaternari... e delle carte del cinquecento».

E infine, per quale via, Leonardo avrebbe raggiunto la Valsassina dal lago? Non da Lecco e Ballabio: «cita la "via di Lecco"; ma ciò non implica che egli l'abbia seguita, partendo proprio da Lecco»; non da Bellano: «ciò emerge evidente dal suo silenzio circa il celebrato Orrido»; bensì dalla via «più alpinistica» e cioè su per la montagna di Mandello «"la quale à nella sua basa una busa di verso il lago, la quale va sotto di 200 scalini e qui d'ogni tempo e diaccio e vento"». Su per le Grigne, dunque, tra miniere anche d'argento e ghiacciaie, quella di Moncodeno, la Grotta del Rame o la Ferrera. E quindi «salì da Mandello (ivi arrivando forse in barca da Bellagio) per la Val Meria ed il valloncello di Prada, alla bocchetta di questo nome, a settentrione della vetta della Grigna maggiore; da qui, con breve cammino, fece una puntata alla ghiacciaia e forse salì alla vetta; poscia discese per la valle dei Molini in Valsassina, al villaggio di Prato San Pietro». Ohibò ignorando la pur curiosa Porta di Prada, ci verrebbe da osservare.

Tanta attenzione, infine, per il "mappello" che «nascievi assai»: si tratterebbe del napello o malapelle - fiore velenoso utilizzato in farmacopea: Aconitum Napellus per i botanici - «ed è perfettamente vero che questa pianta cresca in abbondanza nella Valsassina. Comune in tutta la regione alpina e prealpina, l'aconito napello fu trovato abbondante in Valsassina da quanti botanici ebbero a percorrere questa interessantissima plaga montuosa, dalla flora assai ricca e svariata».

Sull'aspetto naturalistico e su questo in particolare, l'illustre lecchese ci appare peraltro più a proprio agio, non foss'altro perché qualche anno prima aveva già dato alle stampe "Intorno al napello di Leonardo da Vinci"

A conti fatti, la dissertazione di Mario Cermenati non ci fornisce molte certezze sul passaggio valsassinese di Leonardo da Vinci. Se non il proprio ferreo convincimento che Leonardo «indubbiamente visitò la Vallsassina», la quale pertanto «come è orgogliosa d'essere la patria originaria della famiglia d'Alessandro Manzoni, deve anche gloriarsi d'aver ospitato un giorno l'immortale enciclopedico del Rinascimento, il divino Leonardo!»

Dario Cercek