Dallo sgombero del Leoncavallo al ricordo del centro sociale alla Sirtori: il commento di Lello Colombo

Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano, oggi 21 agosto da parte delle forze dell'ordine, chiude una storia che il prossimo 18 ottobre avrebbe effettuato il giro di boa dei 50 anni. Era il 18 ottobre 1975, infatti, quando venne occupato uno stabile in via Mancinelli e successivamente un vicino magazzino affacciato su via Leoncavallo (da cui il nome) dove il centro sociale rimase fino al 1994, quando si trasferì nella ex cartiera di via Watteau, liberata oggi.

La notizia, rimbalzata tra siti internet e social, ha raccolto una serie infinita e disparata di commenti: da chi inneggia (rappresentando il “Leoncavallo” il simbolo del male assoluto) a chi si indigna (sottolineando come il governo non usi la stessa determinazione con la romana Casa Pound dichiaratamente fascista).

Tra i lecchesi che su Facebook hanno espresso la loro opinione c’è Lello Colombo, storico esponente della sinistra locale, musicista tra i fondatori del Crams (nato proprio dalla breve esperienza di un centro sociale cittadino) e che al Leoncavallo ci è stato in più occasioni esibendosi però una sola volta, «qualche anno fa invitato a suonare da alcuni amici, ma in realtà musicalmente non ero molto interessato al genere di musica del luogo, preferendo oggi altre esperienze come il Centro internazionale di quartiere del Corvetto».

Però – aggiunte - «quanto accaduto è grave. Per noi lecchesi, il Leoncavallo ha un significato particolare che è legato alla morte di Fausto e Iaio». Si tratta – lo si ricorderà – di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, frequentatori del centro sociale Leoncavallo uccisi il 18 marzo 1978, «assassinati dai fascisti – scrive Colombo sul suo profilo Facebook – in combutta con la mafia dello spaccio di eroina a cui il centro sociale si contrapponeva con forza».

Occorre ricordare, infatti, che i Settanta del secolo scorso non erano solo anni di gran fermento politico, ma anche quelli della violenza politica. C’era la strategia della tensione portata avanti da gruppi neofascisti e da alcuni apparati dello Stato, c’erano gli scontri tra “rossi” e “neri”: lo stesso Colombo una sera del dicembre 1975 rimase ferito, con altri tre frequentatori della bottiglieria Valsecchi di via Cairoli, luogo di ritrovo della sinistra lecchese, dai colpi di pistola sparati da un’auto: un autentico agguato da parte di esponenti neofascisti. E cominciavano a prendere forma anche i gruppi terroristici di destra e di sinistra. Ma erano anche gli anni del diffondersi dell’eroina tra i giovani, fenomeno sul quale molto è stato scritto e sarebbe troppo lungo analizzare qui. Da parte sua, Colombo sottolinea come già da allora il centro Leoncavallo, «pur con le sue contraddizioni che non erano poche», costituisse un argine contro quelle droghe che allora si definivano “pesanti”.

Lo stesso Lello Colombo ricorda l’esperienza della breve occupazione della ex caserma Sirtori di vie Leonardo da Vinci nel 1977 da parte appunto di esponenti della sinistra lecchese proprio con lo scopo di crearvi un centro sociale sull’esempio del Leoncavallo e di altri che nascevano in diverse città italiane. La palazzina era stata utilizzata appunto come caserma fino al 1974, quando i militari lasciarono definitivamente la città. L’edificio abbandonato e avviato al degrado simboleggiava – peraltro come altre strutture lecchesi – l’incuria pubblica nei confronti di stabilì che avrebbero potuto invece rappresentare una risorsa. L’occupazione avvenne in due riprese ma venne praticamente stroncata sul nascere: la giunta comunale – allora guidata dal sindaco democristiano Giuseppe Resinelli – richiese l’intervento delle forze dell’ordine. Per evitare tensioni, si lasciò che la notizia dello sgombero filtrasse dai palazzi di governo e arrivasse agli occupanti che se ne andarono prima dell’arrivo dei poliziotti.

All’occupazione, seguì però una “trattativa” con l’amministrazione comunale – ricorda ancora Colombo – per favorire l’apertura di spazi pubblici da destinare all’aggregazione giovanile. C’era allora – e in verità c’è ancora ed è sede del sindacato Uil – un vecchio stabile all’incrocio tra corso Martiri della Liberazione e via Amendola. Era la vecchia sede della società elettrica “Orobia” poi diventata Enel, in disuso dopo che l’ente elettrico di Stato aveva “attraversato” la strada per installarsi in un nuovo complesso.

«Quella della giunta lecchese di allora fu una scelta intelligente – osserva Colombo – e così si sarebbe dovuto fare anche a Milano. Dove in effetti erano in corso trattative tra il Comune e il centro sociale. Ma il governo nazionale fascioleghista ha preferito l’intervento di forza. Immagino chi abbia spinto all’interno del governo per salvare i voti che va perdendo. In effetti, l’intervento di sgomberare è da leggere più come una mossa elettorale, anche se forse si può rivelare un boomerang. Da parte mia, comunque, se adesso mi chiedessero di andare a Milano a suonare in difesa del Leoncavallo, ci andrei subito».

Tornando al capitolo lecchese, il centro sociale di corso Martiri funzionò per qualche tempo in maniera forse un po’ troppo “libertaria” da intendersi come disorganizzata, finché appunto non cominciò a operare il Crams (sigla che sta per Centro ricerca arte musica spettacolo e che voleva in qualche modo richiamare il nome della facoltà universitaria bolognese del Dams), guidato da Angelo Riva e altri, diventato poi punto di riferimento e propulsione per molte iniziative musicali in città. Crams che poi si spostò al circolo “Lino Ciceri” di Acquate diventato la “Taverna ai Poggi” ancora operativa.

«Ci trasferimmo – ricorda Colombo – perché la nuova amministrazione comunale ormai a conduzione leghista ci pose condizioni insostenibili per restare in corso Martiri».

Tra l’altro, fu proprio il primo sindaco leghista della città, Giuseppe Pogliani, a ordinare la demolizione di un’ala dalla vecchia caserma Sirtori ritenuta in alcuni punti pericolante. Si trattava dell’ala di proprietà diretta del Comune mentre l’altra rimasta in piedi (e che oggi ospita alcuni uffici della Questura) appartiene allo Stato.

In tema di centro sociale, a sottolineare come il tema fosse all’epoca argomento all’ordine del giorno, quasi un “bisogno sociale”, va ricordato come tale definizione venisse anche usata per la struttura realizzata a corollario delle nuove case in edilizia economico-popolare in via dell’Eremo e che appunto doveva fungere da luogo di ritrovo, aggregazione e promozione di iniziative. Col tempo, la palazzina in cemento armato – colorata dai murales “ufficiali” realizzati nel quinquennio della prima giunta guidata da Virginio Brivio con assessore alla cultura Michele Tavola – ha assunto diverse funzioni, attraversato qualche vicissitudine e nel frattempo assunto la denominazione di centro civico (forse per non confonderlo “politicamente” proprio con i centri sociali) intitolato a Sandro Pertini, presidente della Repubblica dal 1978 al 1985.

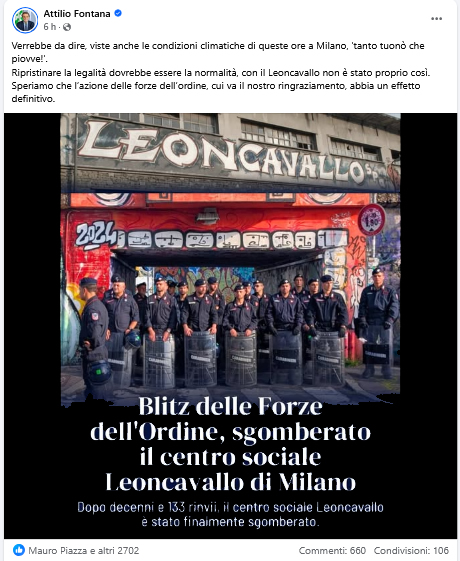

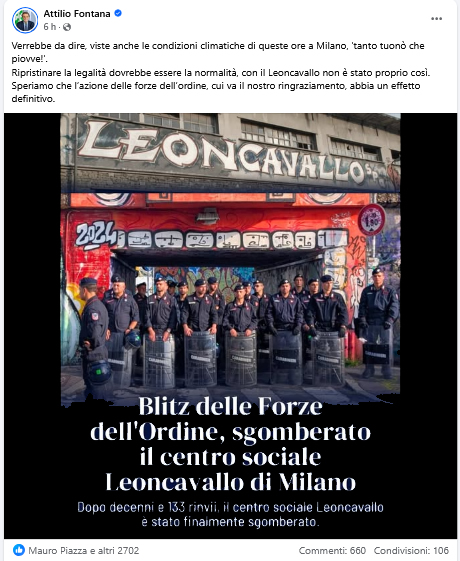

Il post sullo sgombero del presidente della Regione Attilio Fontana

La notizia, rimbalzata tra siti internet e social, ha raccolto una serie infinita e disparata di commenti: da chi inneggia (rappresentando il “Leoncavallo” il simbolo del male assoluto) a chi si indigna (sottolineando come il governo non usi la stessa determinazione con la romana Casa Pound dichiaratamente fascista).

Lello Colombo (in una foto tratta dal suo profilo)

Tra i lecchesi che su Facebook hanno espresso la loro opinione c’è Lello Colombo, storico esponente della sinistra locale, musicista tra i fondatori del Crams (nato proprio dalla breve esperienza di un centro sociale cittadino) e che al Leoncavallo ci è stato in più occasioni esibendosi però una sola volta, «qualche anno fa invitato a suonare da alcuni amici, ma in realtà musicalmente non ero molto interessato al genere di musica del luogo, preferendo oggi altre esperienze come il Centro internazionale di quartiere del Corvetto».

Però – aggiunte - «quanto accaduto è grave. Per noi lecchesi, il Leoncavallo ha un significato particolare che è legato alla morte di Fausto e Iaio». Si tratta – lo si ricorderà – di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, frequentatori del centro sociale Leoncavallo uccisi il 18 marzo 1978, «assassinati dai fascisti – scrive Colombo sul suo profilo Facebook – in combutta con la mafia dello spaccio di eroina a cui il centro sociale si contrapponeva con forza».

Occorre ricordare, infatti, che i Settanta del secolo scorso non erano solo anni di gran fermento politico, ma anche quelli della violenza politica. C’era la strategia della tensione portata avanti da gruppi neofascisti e da alcuni apparati dello Stato, c’erano gli scontri tra “rossi” e “neri”: lo stesso Colombo una sera del dicembre 1975 rimase ferito, con altri tre frequentatori della bottiglieria Valsecchi di via Cairoli, luogo di ritrovo della sinistra lecchese, dai colpi di pistola sparati da un’auto: un autentico agguato da parte di esponenti neofascisti. E cominciavano a prendere forma anche i gruppi terroristici di destra e di sinistra. Ma erano anche gli anni del diffondersi dell’eroina tra i giovani, fenomeno sul quale molto è stato scritto e sarebbe troppo lungo analizzare qui. Da parte sua, Colombo sottolinea come già da allora il centro Leoncavallo, «pur con le sue contraddizioni che non erano poche», costituisse un argine contro quelle droghe che allora si definivano “pesanti”.

L'ex caserma Sirtori, in una foto recente

Lo stesso Lello Colombo ricorda l’esperienza della breve occupazione della ex caserma Sirtori di vie Leonardo da Vinci nel 1977 da parte appunto di esponenti della sinistra lecchese proprio con lo scopo di crearvi un centro sociale sull’esempio del Leoncavallo e di altri che nascevano in diverse città italiane. La palazzina era stata utilizzata appunto come caserma fino al 1974, quando i militari lasciarono definitivamente la città. L’edificio abbandonato e avviato al degrado simboleggiava – peraltro come altre strutture lecchesi – l’incuria pubblica nei confronti di stabilì che avrebbero potuto invece rappresentare una risorsa. L’occupazione avvenne in due riprese ma venne praticamente stroncata sul nascere: la giunta comunale – allora guidata dal sindaco democristiano Giuseppe Resinelli – richiese l’intervento delle forze dell’ordine. Per evitare tensioni, si lasciò che la notizia dello sgombero filtrasse dai palazzi di governo e arrivasse agli occupanti che se ne andarono prima dell’arrivo dei poliziotti.

All’occupazione, seguì però una “trattativa” con l’amministrazione comunale – ricorda ancora Colombo – per favorire l’apertura di spazi pubblici da destinare all’aggregazione giovanile. C’era allora – e in verità c’è ancora ed è sede del sindacato Uil – un vecchio stabile all’incrocio tra corso Martiri della Liberazione e via Amendola. Era la vecchia sede della società elettrica “Orobia” poi diventata Enel, in disuso dopo che l’ente elettrico di Stato aveva “attraversato” la strada per installarsi in un nuovo complesso.

«Quella della giunta lecchese di allora fu una scelta intelligente – osserva Colombo – e così si sarebbe dovuto fare anche a Milano. Dove in effetti erano in corso trattative tra il Comune e il centro sociale. Ma il governo nazionale fascioleghista ha preferito l’intervento di forza. Immagino chi abbia spinto all’interno del governo per salvare i voti che va perdendo. In effetti, l’intervento di sgomberare è da leggere più come una mossa elettorale, anche se forse si può rivelare un boomerang. Da parte mia, comunque, se adesso mi chiedessero di andare a Milano a suonare in difesa del Leoncavallo, ci andrei subito».

Tornando al capitolo lecchese, il centro sociale di corso Martiri funzionò per qualche tempo in maniera forse un po’ troppo “libertaria” da intendersi come disorganizzata, finché appunto non cominciò a operare il Crams (sigla che sta per Centro ricerca arte musica spettacolo e che voleva in qualche modo richiamare il nome della facoltà universitaria bolognese del Dams), guidato da Angelo Riva e altri, diventato poi punto di riferimento e propulsione per molte iniziative musicali in città. Crams che poi si spostò al circolo “Lino Ciceri” di Acquate diventato la “Taverna ai Poggi” ancora operativa.

«Ci trasferimmo – ricorda Colombo – perché la nuova amministrazione comunale ormai a conduzione leghista ci pose condizioni insostenibili per restare in corso Martiri».

Tra l’altro, fu proprio il primo sindaco leghista della città, Giuseppe Pogliani, a ordinare la demolizione di un’ala dalla vecchia caserma Sirtori ritenuta in alcuni punti pericolante. Si trattava dell’ala di proprietà diretta del Comune mentre l’altra rimasta in piedi (e che oggi ospita alcuni uffici della Questura) appartiene allo Stato.

In tema di centro sociale, a sottolineare come il tema fosse all’epoca argomento all’ordine del giorno, quasi un “bisogno sociale”, va ricordato come tale definizione venisse anche usata per la struttura realizzata a corollario delle nuove case in edilizia economico-popolare in via dell’Eremo e che appunto doveva fungere da luogo di ritrovo, aggregazione e promozione di iniziative. Col tempo, la palazzina in cemento armato – colorata dai murales “ufficiali” realizzati nel quinquennio della prima giunta guidata da Virginio Brivio con assessore alla cultura Michele Tavola – ha assunto diverse funzioni, attraversato qualche vicissitudine e nel frattempo assunto la denominazione di centro civico (forse per non confonderlo “politicamente” proprio con i centri sociali) intitolato a Sandro Pertini, presidente della Repubblica dal 1978 al 1985.

D.C.