Lecco: all'Officina Badoni una mostra dedicata agli IMI

Inaugurata all’Officina Badoni di corso Matteotti a Lecco la mostra dedicata agli internati militari italiani in Germania dopo l’8 settembre 1943 e promossa dal sindacato Cgil, dall’Archivio del lavoro di Sesto San Giovanni, dall’associazione Pio Galli di Lecco, con il patrocinio del Comune e dell’Anpi.

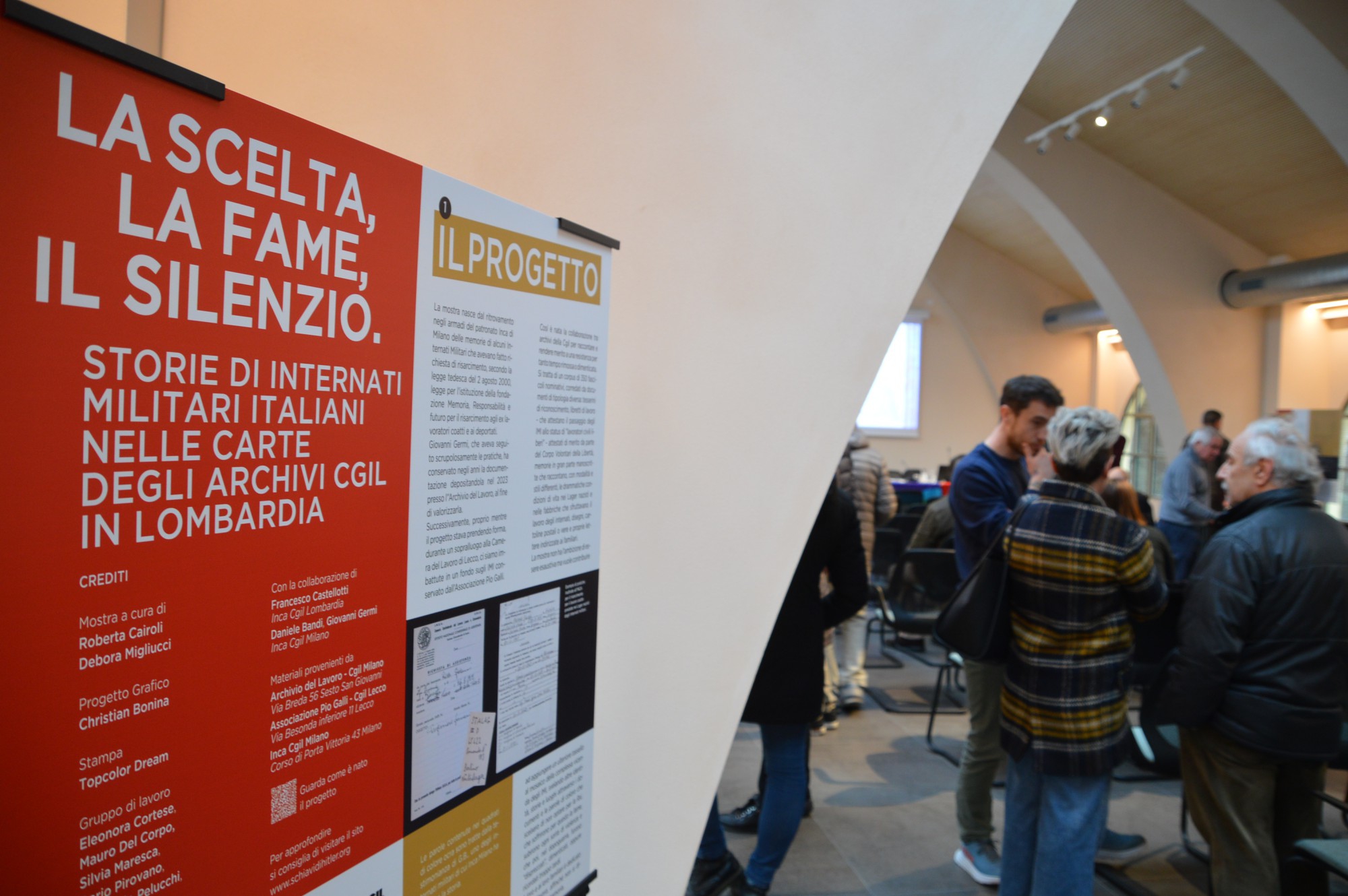

“La scelta, la fame, il silenzio”, il tiolo a indicare i tre aspetti sui quali si è concentrata l’attenzione delle curatrici, Roberta Cairoli e Debora Migliucci: la scelta e cioè la decisione dei militari dell’esercito italiano allo sbando di non aderire alla Repubblica Sociale e di non collaborare con i nazifascisti che li ha appunto condannati alla deportazione in Germania e al lavoro coatto nelle industrie del reich tedesco; la fame e cioè le condizioni di vita o, meglio, di sopravvivenza degli internati, il silenzio e cioè l’oblio al quale quella vicende e quelle storie sono state a lungo relegate perché si trattava di un argomento scomodo per tutta una serie di motivi.

La mostra è imperniata su una serie di documenti che erano conservati negli archivi del patronato della Cgil a Milano e a Lecco. Alla presentazione sono intervenuti, per la Camera del lavoro, il segretario Diego Riva e Dario Pirovano: per l’Archivio del lavoro Eleonora Cortesi e la curatrice Roberta Cairoli dell’Istituto comasco per la storia del movimento di liberazione.

Sottolineando inoltre l’importanza della memoria, ha fatto gli onori di casa Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese a cui l’Officina Badoni fa riferimento.

La mostra tra origine dal “solito” armadio. Ha spiegato Cortesi : «Alla sede dell’Inca di Milano (il patronato della Cgil) avevamo bisogno di spazio e come avviene in questo caso si guarda negli armadi per vedere quanto degli incartamenti conservati può essere eliminato. E in un armadio ci siamo imbattuti in queste pratiche, ci siamo accorti che costituivano un piccolo tesoro, una piccola memoria storica da valorizzare, tante piccole storie personali che costruivano una storia più grande attraverso punti di vista differenti. Come prima cosa abbiamo registrato un breve video e nello stesso tempo abbiamo scoperto che pratiche analoghe erano conservate anche alla Cgil di Lecco».

Ha spiegato Pirovano: «La Camera del lavoro si era mobilitata fin dal 1945 per aiutare i reduci e i deportati al loro rientro in Italia per trovare loro una occupazione, facendo praticamente da ufficio di collocamento. Occorreva evitare il fenomeno del “reducismo” alla fine della prima guerra mondiale, quando i soldati che tornavano per le difficoltà di reinserimento finirono con l’ingrossare le prime squadre fasciste.

Le pratiche all’origine della mostra risalgono all’anno 2000, quando si prospettava la possibilità che la Germania potesse risarcire gli internati militari. Il sindacato si è messo a disposizione per aiutare gli interessati a presentare richiesta alla quale veniva allegata tutta la documentazione utile a dimostrare la detenzione e il lavoro coatto in Germania.

Sono state 350 le pratiche ritrovate a Milano, oltre duecento quelle conservate a Lecco: «La parte più emozionante – ha detto Cairoli - sono le cartoline postali che gli internati spedivano a casa. La corrispondenza naturalmente non era semplice: i tempi erano lunghi e la censura era ferrea. Chi scriveva voleva rassicurare i famigliari sulle proprie condizioni di salute, condizioni in realtà pessime ma non si voleva che i propri cari a casa si preoccupassero. Però, la maggior parte delle richieste era di inviare pacchi di viveri o di altro, a dimostrazione dei bisogni elementari da soddisfare. Pacchi che venivano inviati ma che, strada facendo, venivano saccheggiati».

Nell’introdurre l’incontro, Riva ha collocato la mostra di questi giorni tra le varie iniziative che anche la Cgil organizzerà nel corso dell’anno per celebrare gli ottant’anni dell’anniversario della Liberazione, perché «non possiamo lasciare che la storia sia raccontata e stravolta per fini propagandistici».

Ha poi aggiunto: «Questa mostra si tiene in un luogo simbolico della nostra storia industriale e operaia: l’Officina Badoni di Lecco. La Badoni non è stata solo una grande fabbrica, ma un pilastro dell’occupazione e delle lotte sindacali che hanno segnato il Novecento lecchese. Oggi, il ricordo della fabbrica è ancora vivo nella memoria di molte persone, ex operai e cittadini, che vedono in essa un pezzo fondamentale dell’identità locale. La Badoni è ancora importante perché rappresenta un simbolo di progresso, di lotta operaia e di trasformazione economica della città, un patrimonio collettivo che non può essere dimenticato».

La mostra, articolata in undici pannelli e può così essere itinerante (e infatti prima di Lecco è stata già esposta a Milano), è dedicata ai famigliari degli internati «affinché non si disperda questa memoria” e magari diventando occasione per raccogliere altri documenti e testimonianze così da arricchire l’archivio dedicato agli internati militari: furono 600mila quelli deportati in Germania, 43mila morirono e, di questi, 23mila perirono per fame o denutrizione.

L’occasione è anche servita per una breve presentazione di un nuovo libro appena pubblicato dalla sezione valsassinese dell’Anpi a cura di Augusto Giuseppe Amanti e Angelo Pavoni: “Arriverà quel beato giorno di rivederci. Lettere di internati valsassinesi”.

Dedicato alla memoria dei 48 valsassinesi morti nei lager nazisti, raccoglie oltre 150 ritratti e lettere di deportati valsassinesi nei lager, un paio di interviste e l’elenco di chi non è ritornato. E proprio a proposito delle rassicurazioni inviate a casa, queste lettere – ha sottolineato Amanti – sono un esempio delle maniere utilizzate per aggirare la censura. I deportati utilizzavano modi dire locali, incomprensibili dunque ai forestieri, per far capire come patissero la fame: in Bassa Valsassina si parlava di quei “morti di fame di Introbio” e in Alta si faceva riferimento all’alpeggio di Casarsa ancora oggi conosciuto per essere poco fecondo.

La mostra è aperta al pubblico da ieri, 15 marzo, per una settimana, fino a sabato 22 marzo, con questi orari: tutti giorni (domenica esclusa) dalle 10 a alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì; dalle 15 alle 17 in quelle di martedì e venerdì. Per le scolaresche, le visite sono possibile a ogni orario, naturalmente accordandosi preventivamente. Ingresso libero.

“La scelta, la fame, il silenzio”, il tiolo a indicare i tre aspetti sui quali si è concentrata l’attenzione delle curatrici, Roberta Cairoli e Debora Migliucci: la scelta e cioè la decisione dei militari dell’esercito italiano allo sbando di non aderire alla Repubblica Sociale e di non collaborare con i nazifascisti che li ha appunto condannati alla deportazione in Germania e al lavoro coatto nelle industrie del reich tedesco; la fame e cioè le condizioni di vita o, meglio, di sopravvivenza degli internati, il silenzio e cioè l’oblio al quale quella vicende e quelle storie sono state a lungo relegate perché si trattava di un argomento scomodo per tutta una serie di motivi.

La mostra è imperniata su una serie di documenti che erano conservati negli archivi del patronato della Cgil a Milano e a Lecco. Alla presentazione sono intervenuti, per la Camera del lavoro, il segretario Diego Riva e Dario Pirovano: per l’Archivio del lavoro Eleonora Cortesi e la curatrice Roberta Cairoli dell’Istituto comasco per la storia del movimento di liberazione.

Sottolineando inoltre l’importanza della memoria, ha fatto gli onori di casa Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese a cui l’Officina Badoni fa riferimento.

La mostra tra origine dal “solito” armadio. Ha spiegato Cortesi : «Alla sede dell’Inca di Milano (il patronato della Cgil) avevamo bisogno di spazio e come avviene in questo caso si guarda negli armadi per vedere quanto degli incartamenti conservati può essere eliminato. E in un armadio ci siamo imbattuti in queste pratiche, ci siamo accorti che costituivano un piccolo tesoro, una piccola memoria storica da valorizzare, tante piccole storie personali che costruivano una storia più grande attraverso punti di vista differenti. Come prima cosa abbiamo registrato un breve video e nello stesso tempo abbiamo scoperto che pratiche analoghe erano conservate anche alla Cgil di Lecco».

Ha spiegato Pirovano: «La Camera del lavoro si era mobilitata fin dal 1945 per aiutare i reduci e i deportati al loro rientro in Italia per trovare loro una occupazione, facendo praticamente da ufficio di collocamento. Occorreva evitare il fenomeno del “reducismo” alla fine della prima guerra mondiale, quando i soldati che tornavano per le difficoltà di reinserimento finirono con l’ingrossare le prime squadre fasciste.

Le pratiche all’origine della mostra risalgono all’anno 2000, quando si prospettava la possibilità che la Germania potesse risarcire gli internati militari. Il sindacato si è messo a disposizione per aiutare gli interessati a presentare richiesta alla quale veniva allegata tutta la documentazione utile a dimostrare la detenzione e il lavoro coatto in Germania.

Sono state 350 le pratiche ritrovate a Milano, oltre duecento quelle conservate a Lecco: «La parte più emozionante – ha detto Cairoli - sono le cartoline postali che gli internati spedivano a casa. La corrispondenza naturalmente non era semplice: i tempi erano lunghi e la censura era ferrea. Chi scriveva voleva rassicurare i famigliari sulle proprie condizioni di salute, condizioni in realtà pessime ma non si voleva che i propri cari a casa si preoccupassero. Però, la maggior parte delle richieste era di inviare pacchi di viveri o di altro, a dimostrazione dei bisogni elementari da soddisfare. Pacchi che venivano inviati ma che, strada facendo, venivano saccheggiati».

Nell’introdurre l’incontro, Riva ha collocato la mostra di questi giorni tra le varie iniziative che anche la Cgil organizzerà nel corso dell’anno per celebrare gli ottant’anni dell’anniversario della Liberazione, perché «non possiamo lasciare che la storia sia raccontata e stravolta per fini propagandistici».

Ha poi aggiunto: «Questa mostra si tiene in un luogo simbolico della nostra storia industriale e operaia: l’Officina Badoni di Lecco. La Badoni non è stata solo una grande fabbrica, ma un pilastro dell’occupazione e delle lotte sindacali che hanno segnato il Novecento lecchese. Oggi, il ricordo della fabbrica è ancora vivo nella memoria di molte persone, ex operai e cittadini, che vedono in essa un pezzo fondamentale dell’identità locale. La Badoni è ancora importante perché rappresenta un simbolo di progresso, di lotta operaia e di trasformazione economica della città, un patrimonio collettivo che non può essere dimenticato».

La mostra, articolata in undici pannelli e può così essere itinerante (e infatti prima di Lecco è stata già esposta a Milano), è dedicata ai famigliari degli internati «affinché non si disperda questa memoria” e magari diventando occasione per raccogliere altri documenti e testimonianze così da arricchire l’archivio dedicato agli internati militari: furono 600mila quelli deportati in Germania, 43mila morirono e, di questi, 23mila perirono per fame o denutrizione.

L’occasione è anche servita per una breve presentazione di un nuovo libro appena pubblicato dalla sezione valsassinese dell’Anpi a cura di Augusto Giuseppe Amanti e Angelo Pavoni: “Arriverà quel beato giorno di rivederci. Lettere di internati valsassinesi”.

Dedicato alla memoria dei 48 valsassinesi morti nei lager nazisti, raccoglie oltre 150 ritratti e lettere di deportati valsassinesi nei lager, un paio di interviste e l’elenco di chi non è ritornato. E proprio a proposito delle rassicurazioni inviate a casa, queste lettere – ha sottolineato Amanti – sono un esempio delle maniere utilizzate per aggirare la censura. I deportati utilizzavano modi dire locali, incomprensibili dunque ai forestieri, per far capire come patissero la fame: in Bassa Valsassina si parlava di quei “morti di fame di Introbio” e in Alta si faceva riferimento all’alpeggio di Casarsa ancora oggi conosciuto per essere poco fecondo.

La mostra è aperta al pubblico da ieri, 15 marzo, per una settimana, fino a sabato 22 marzo, con questi orari: tutti giorni (domenica esclusa) dalle 10 a alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì; dalle 15 alle 17 in quelle di martedì e venerdì. Per le scolaresche, le visite sono possibile a ogni orario, naturalmente accordandosi preventivamente. Ingresso libero.

D.C.